SOL

Effiziente Herstellung von grünem Wasserstoff durch solarwärmegestützte Festoxidzellen-Elektrolyse

Laufzeit: 1.1.2020 – 30.6.2024

Im Forschungsprojekt SOL untersuchen Forschende der DLR-Institute für Future Fuels und für Technische Thermodynamik die Kopplung von konzentriertem Sonnenlicht mit einer Festoxid-Elektrolysezelle (SOEC). Das daraus entstehende neue Verfahren ist deshalb so interessant, weil es mit höchsten Wirkungsgraden grünen Wasserstoff oder Synthesegas im multi-Megawatt-Maßstab erzeugen könnte. Besonders für Industrien mit einem hohen CO2-Ausstoß, wie die Kraftstoff-, Stahl- und Zementindustrie könnte das Verfahren eine interessante Option sein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Festoxidzellen-Elektrolyse (SOEC) spart circa 15 Prozent elektrische Energie

Bei der Wasserelektrolyse spaltet elektrische Energie Wasser in seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff auf. Unter den Elektrolysetechnologien besitzt die Festoxid-Elektrolysezelle (englisch: solid oxide electrolyzer cell, SOEC) das Potential für den höchsten Wirkungsgrad. Im Vergleich zu den bereits etablierten Elektrolyseverfahren, wie der alkalischen Elektrolyse (AEL) und der Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEMEL) lassen sich circa 15 Prozent der elektrisch zuzuführenden Energie einsparen. Dies liegt zum einen an der hohen Betriebstemperatur der SOEC von 700 bis 1000 Grad Celsius, bei der die Reaktion schneller ablaufen kann als bei niedrigeren Temperaturen. Bei den hohen Temperaturen wird Wasser als Dampf verwendet, der direkt in der SOEC in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird. Einen Teil der Gesamtenergie, die für das energieintensive Abspalten des Wasserstoffs aus dem Wasser benötigt wird, kann durch thermische Prozesse durch Verdampfen von Wasser bereitgestellt werden.

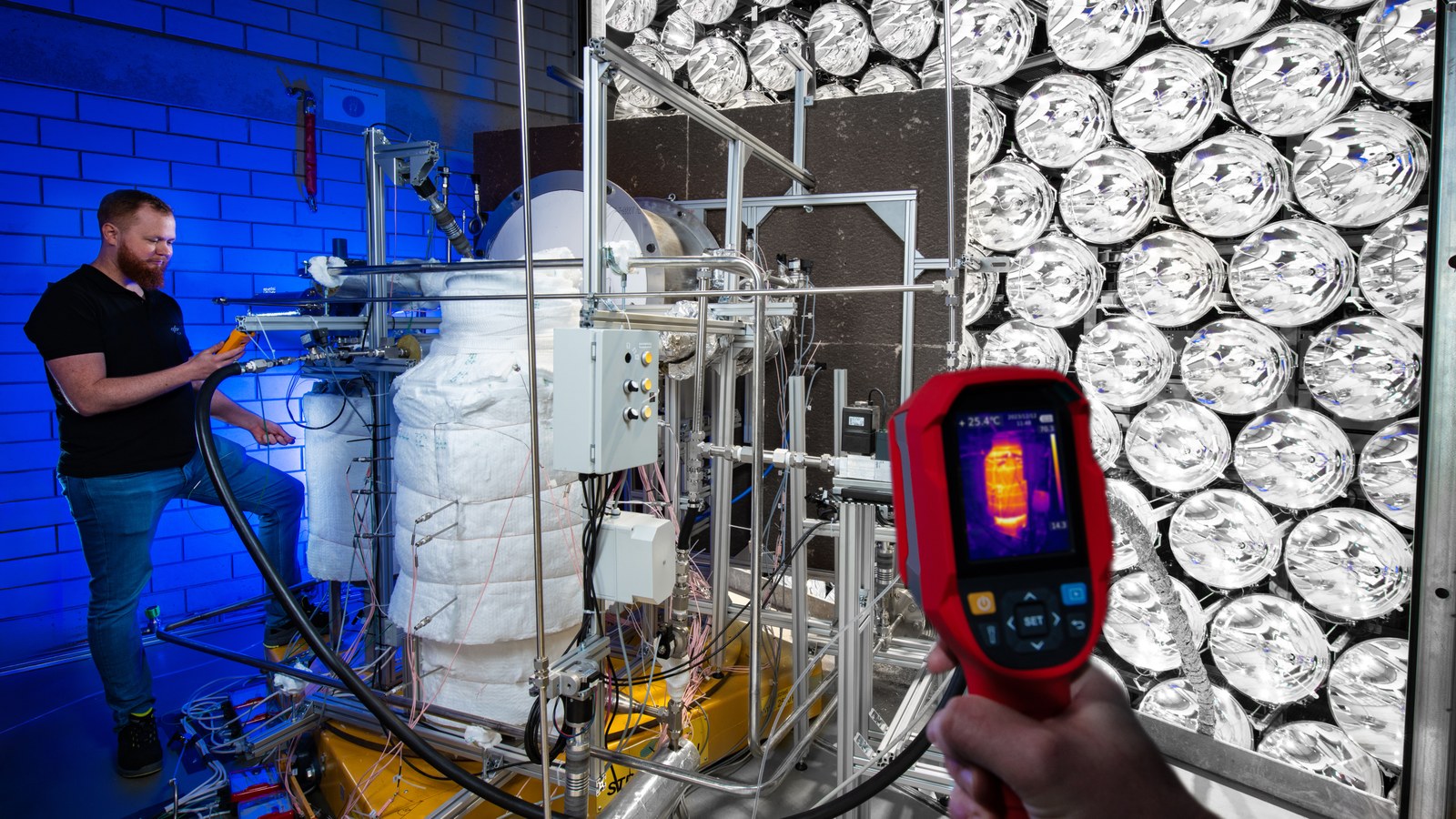

In der DLR Forschungsanlage Synlight, der weltweit größten Anlage für Experimente mit künstlichem Sonnenlicht, setzen Forschende konzentriertes Sonnenlicht ein, um Wasserdampf für ein SOEC-Modul zu erzeugen. Dafür bestrahlen sie mit einer Teilmenge der insgesamt 121 Hochleistungsstrahler von Synlight einen Solarstrahlungsempfänger, der mit einer Festoxidzellen-Elektrolyseeinheit (SOEC) gekoppelt werden kann. Im Solarstrahlungsempfänger wird Wasser verdampft und überhitzt. Unter realen Bedingungen würde das SOEC-Modul den Dampf nun in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln. Diesen Prozessschritt simulieren die Forschenden in Jülich nur virtuell. Das Institut für Technische Thermodynamik nutzt die Ergebnisse der Tests im Synlight für die experimentelle Untersuchung einer SOEC-Einheit am DLR Stuttgart.

SOEC-Modul: Reine Wasserelektrolyse und Ko-Elektrolyse

Die SOEC kann neben der reinen Wasserelektrolyse auch die sogenannte Ko-Elektrolyse, eine gleichzeitige Elektrolyse von Wasser und Kohlenstoffdioxid leisten. Das produzierte Synthesegas ist ein notwendiger Grundstoff für synthetische Kohlenwasserstoffe, wie Kraftstoffe und Basischemikalien.

Potential zu weiteren Nutzungsmöglichkeiten geht über reine Wasserstofferzeugung hinaus

Derzeit ist es aufgrund des niedrigen Technologie-Reifegrads (engl. technology readiness level, TRL) der SOEC noch nicht möglich Solarthermie mit der SOEC-Technologie im industriellen Maßstab zu verbinden. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Projekt SOL wollen die Forschenden nutzen, um in einem Folgeprojekt zu demonstrieren, dass sich eine solarthermische Anlage mit einem Festoxid-Elektrolyseur mit mehr als 50 elektrischen Kilowatt (kWel) koppeln lässt. Dafür entwickeln sie in der ersten Phase von SOL Systemkonzepte. Diese werden im Verlauf des Projekts mithilfe der aus den Experimenten gewonnenen Daten überprüft und verbessert.

Die Arbeiten im Projekt SOL sind vorbereitende Schritte hin zu Energieanlagen im elektrischen Megawatt-Maßstab, die Wasserstoff oder Syngas erzeugen können.

Projekt | Solar Heat Supported Solid Oxide Cell Electrolysis (SOL) |

|---|---|

Laufzeit | 1.1.2020 - 30.6.2024 |

Projektbeteiligte |

|

Förderung | Grundfinanzierung des DLR |