Viele von uns verbinden mit einer Flugreise vor allem den Start in den Urlaub. Mit dem Flieger ist man da recht schnell am Ziel – auch wenn das etwas weiter entfernt liegt. Bis zu den Inseln des Mittelmeeres braucht man zum Beispiel kaum mehr als zwei Stunden. Aber es gibt auch viele Menschen, die das Flugzeug für ihren Beruf nutzen: Geschäftsleute, aber auch Fußballspielerinnen und Fußballspieler, die zu ihren Auswärtsspielen fliegen, Film- und Fernsehstars auf dem Weg zu Dreharbeiten oder Musikerinnen und Musiker zum nächsten Konzert. Auch beim weltweiten Transport von Waren und Produkten spielt das Flugzeug eine große Rolle. Für die Zukunft wird damit gerechnet, dass der Luftverkehr noch weiter wachsen wird. Das ist einerseits erfreulich, weil das Fliegen vielen Menschen und nicht nur den „Super-Reichen“ möglich sein sollte. Andererseits bedeutet es aber auch, dass man sich Gedanken machen muss, welche Folgen das für die Umwelt hat.

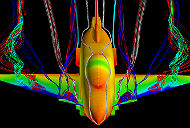

Wenn die Forscherinnen und Forscher heute über die Luftfahrt der Zukunft nachdenken, müssen sie sich mit ganz neuen Herausforderungen befassen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Fragen wie zum Beispiel: Wie kann der Ablauf auf den Flughäfen verbessert werden? Oder: Wie schaffen wir es, die Flugzeuge leiser zu machen? Und ganz wichtig: Wie können wir den Treibstoffverbrauch deutlich senken? Wenn man diese Aufgabe lösen könnte, würde man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Denn weniger Verbrauch bedeutet automatisch auch weniger Abgase: gut für den Geldbeutel und gut für die Umwelt. Bei all dem ist schon viel erreicht worden. Aber auch noch viel zu tun! Ein wichtiges Forschungsgebiet ist dabei das elektrische Fliegen: Dabei werden überhaupt keine Treibstoffe eingesetzt und keine Abgase erzeugt – und das ist das langfristige Ziel.

An diesen und anderen Fragen forschen die Wissenschaftler – und natürlich auch Wissenschaftlerinnen – des DLR. Ihr Ziel ist es, auch bei immer mehr Fliegern am Himmel ein Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen, das Fliegen möglichst umweltfreundlich zu machen und dafür zu sorgen, dass die große „Maschinerie“ des Flugverkehrs insgesamt weiter funktioniert. Denn wie sehr wir inzwischen auf die Luftfahrt angewiesen sind, erkennt man sofort, wenn Flugzeuge einmal ein paar Tage lang nicht fliegen dürfen. Etwa, als im April 2010 ein isländischer Vulkan über ganz Europa für große Aschewolken sorgte und daher aus Sicherheitsgründen keine Flüge möglich waren. Hunderttausend deutsche Urlauber saßen da tagelang an Flughäfen fest. Und auch die Luftfracht blieb am Boden, so dass viele dringend benötigte Dinge nicht zum Ziel befördert werden konnten. Einige Firmen wie beispielsweise Autohersteller mussten da vorübergehend schon ihre Produktion einstellen, weil der Nachschub fehlte – und insgesamt entstand so ein wirtschaftlicher Schaden von vielen Millionen Euro.