Wie entdeckt man ein Schwarzes Loch?

Künstlerische Darstellung: NASA/CXC/M.Weiss

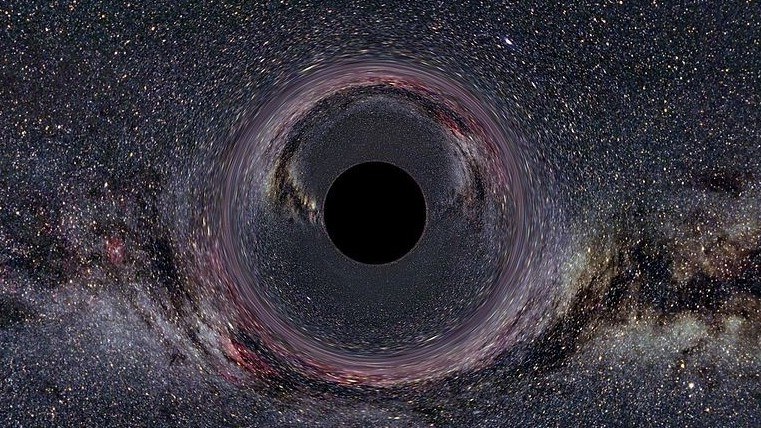

Schwarze Löcher sind astrophysikalische Objekte mit einer nahezu unglaublichen Massenkonzentration. Sie sind so schwer, dass sie den Raum um sich herum stark krümmen. Innerhalb eines gewissen Abstands, dem „Ereignishorizont“, ist die Raumkrümmung so stark, dass diesen Bereich keinerlei Licht oder sonstige Strahlung verlassen kann. Daher müssen Schwarze Löcher – wie der Name schon sagt – dem menschlichen Auge völlig schwarz erscheinen. Schwarze Löcher sind also per Definition beziehungsweise entsprechend der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein nicht beobachtbar. Woher wissen Astrophysiker dann, dass sie existieren?

Ute Kraus (CC-BY-SA 2.0)

Tatsächlich gibt es viele „Indizienbeweise“, die indirekt das Vorhandensein von Schwarzen Löchern belegen: Im Zentrum unserer Milchstraße gibt es Sterne, die sich mit hoher Geschwindigkeit um eine unsichtbare Massenkonzentration bewegen. Der Verlauf ihrer Umlaufbahnen spricht für die Existenz eines Schwarzen Lochs.

Materie in der Umgebung eines Schwarzen Lochs wird durch dessen Schwerkraft angezogen, kann aber aufgrund seines Drehimpulses nicht direkt in das Zentrum des Schwarzen Lochs fallen. Ist das Schwarze Loch von interstellarem Gas umgeben, so sammelt sich dieses zunächst in einer sogenannten Akkretionsscheibe. Durch die Reibung der angesammelten Teilchen und durch Magnetfelder heizt sich die Scheibe auf und leuchtet dann in allen Spektralfarben. Diese Strahlung kann mittels moderner Teleskope gemessen werden.

Kosmische Giganten – nicht sichtbar, aber wirkungsmächtig

Kommt ein Stern einem Schwarzen Loch zu nahe, so wird er auf spektakuläre Weise zerrissen und sendet dabei eine charakteristische Röntgenstrahlung aus. Die durch Schwarze Löcher verursachte Raumkrümmung beeinflusst den Weg des Lichtes. Lichtstrahlen laufen nicht geradlinig an einer solchen Masse vorbei, sondern werden abgelenkt, ähnlich wie von einer optischen Linse aus Glas. Schwarze Löcher können als solche „Gravitationslinsen“ wirken. Beobachtet man eine verzerrte Umlaufbahn eines Sterns, dann lässt das auf die Natur der Gravitationslinse schließen.

Eine weitere Wirkung von Schwarzen Löchern wird wahrscheinlich nachweisbar sein, wenn in den nächsten Jahren Radioteleskope zusammengeschaltet werden: Strahlung aus Bereichen knapp außerhalb des Ereignishorizonts wird durch relativistische Effekte stark unterdrückt. Diese dunkle Zone – der „Schatten des Schwarzen Lochs“ – ist bislang zu winzig, um sie mit heutigen Teleskopen erkennen zu können.

Wenn Astrophysiker Schwarze Löcher identifizieren, arbeiten sie also nach der gleichen Methode wie der aus Romanen bekannte Detektiv Sherlock Holmes. Sie beobachten detailgenau, sammeln Informationen und analysieren diese mittels logischer Schlüsse. Die Rolle der Lupe haben dabei moderne Teleskope übernommen.

Und hier ein Nachtrag aus aktuellem Anlass: Inzwischen gelangen Aufnahmen von Schwarzen Löchern. Es sind allerdings keine Fotos im herkömmlichen Sinn. Sondern dabei wurde die Strahlung, die von der Staubscheibe um ein Schwarzes Loch herum ausgeht, mit speziellen Antennen aufgenommen. Diese Daten wurden dann in Bilder verwandelt. Die beiden Schwarzen Löcher – eines in einer fernen Galaxie, das andere im Zentrum der Milchstraße – sind dabei natürlich weiterhin unsichtbar. Aber der heiße „Materiestrudel“ um sie herum zeigt sich hier sehr gut.

EHT-Kollaboration