Hubble Galerie

Flug zum Siebengestirn?

„Siebengestirn“ heißt diese Gruppe von Sternen. Eigentlich sind es weit mehr als nur sieben Sterne, nämlich über 3.000. Doch früher, als es noch keine Teleskope gab, konnte man nur die sieben hellsten Sterne am Nachthimmel erkennen. So erhielt der Sternenhaufen seinen etwas irreführenden Namen. Diese Sterne sind rund 400 Lichtjahre von uns entfernt. Das bedeutet: Wir sehen auf dem Bild diese Sterne nicht so, wie sie heute sind, sondern wir betrachten das Licht, das sie vor 400 Jahren ausgestrahlt haben und das erst jetzt bei uns angekommen ist. Und es heißt umgekehrt: Könnten wir so schnell wie das Licht – also mit 300.000 Kilometern pro Sekunde – durchs All reisen, so würde unser Raumschiff für diese Distanz rund 400 Jahre benötigen. Zum Vergleich: Heutige Raumkapseln mit Astronauten an Bord fliegen gerade einmal mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde, was 8 Kilometern pro Sekunde entspricht. Die Apollo-Raumschiffe zum Mond flogen etwas schneller, und selbst unbemannte Raumsonden bringen es bei ihren Flügen durch unser Sonnensystem gerade einmal auf das Doppelte bis Dreifache. Wollte man also zu anderen Sternen fliegen, müsste die Menschheit dafür eines fernen Tages ganz neue Technologien entwickeln. Selbst der nächste Stern – von unserer Sonne einmal abgesehen, die ja auch ein Stern ist – befindet sich rund 4 Lichtjahre von uns entfernt, so dass ein Flug dorthin mit heutigen Antrieben viele Tausende von Jahren dauern würde.

Bild: 1/17, Credit:

NASA, ESA, STScI

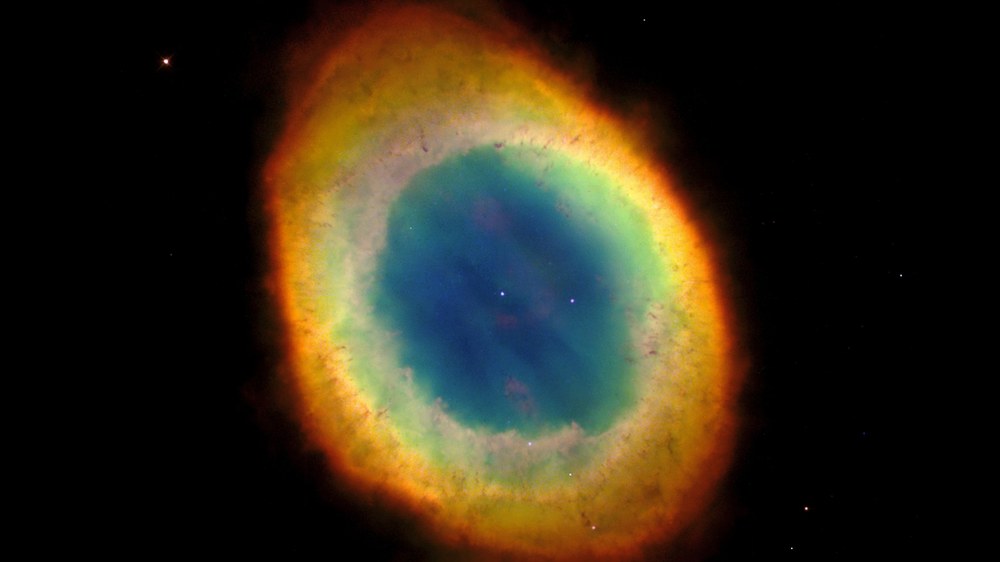

Auch Sterne müssen sterben …

Was auf diesem Foto so farbenprächtig leuchtet, sind die Überreste eines Sterns. Denn auch Sterne müssen eines Tages sterben: Sie leuchten viele Millionen und Milliarden Jahre lang. Doch irgendwann haben sie nahezu allen Brennstoff verbraucht. Dann werden sie instabil. Das heißt: Die Abläufe in ihrem Inneren geraten außer Kontrolle: Sie blähen sich ein letztes Mal gewaltig auf und stoßen dabei in einer gigantischen Explosion einen großen Teil ihrer Materie ab, die sich anschließend als Nebel aus Gas und Staub immer weiter in die Umgebung ausdehnt – genau wie hier im Bild zu sehen. Der Stern selbst oder vielmehr das, was noch von ihm übrig ist, schrumpft danach auf einen Bruchteil der früheren Größe zusammen und glüht dann langsam vor sich hin. Unsere eigene Sonne, ein ziemlich durchschnittlicher Stern, hat übrigens gerade „Halbzeit“: Sie ist vor rund 5 Milliarden Jahren aus einer Gaswolke entstanden und wird voraussichtlich noch einmal 5 Milliarden Jahre lang scheinen, bevor sie ebenfalls explodieren und dann zu einem kleinen „Weißen Zwerg“ schrumpfen wird. Spätestens dann sollte die Menschheit, wenn es sie dann noch gibt, eine neue Heimat irgendwo im Universum gefunden haben. Aber bis dahin ist ja noch jede Menge Zeit … Der hier gezeigte Ring-Nebel namens M57 ist rund 2.000 Lichtjahre von uns entfernt.

Bild: 2/17, Credit:

NASA, ESA, STScI

Der weiteste Blick ins All

Diese Abbildung zeigt eine Vielzahl von Galaxien: Jeder dieser Punkte besteht aus Millionen und Milliarden von Sternen. Sie befinden sich in einer Entfernung von rund 13 Milliarden Lichtjahren. Nie haben Menschen weiter und tiefer ins All geblickt! Da man heute davon ausgeht, dass das Universum vor etwas mehr als 13 Milliarden Jahren aus dem Urknall entstanden ist, zeigt dieses Bild zugleich unser Weltall, wie es in seiner „Kindheit“ recht kurz nach der Entstehung ausgesehen hat. Denn das Licht jener Galaxien hat eben rund 13 Milliarden Jahre benötigt, um die Erde zu erreichen. Wir schauen hier also tief in den Raum und zugleich weit zurück in die Zeit. Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, dass man so doch auch den Urknall selbst fotografieren könnte, wenn man noch etwas tiefer und weiter ins All fotografieren würde: Das geht leider nicht, weil das All damals noch nicht „durchsichtig“ war. Denn ursprünglich gab es noch keinen leeren Raum mit Materie in Form von Sternen und Galaxien, sondern zunächst nur pure Energie: freie Teilchen, die wie ein gigantischer „Ozean aus Licht“ das All füllten. Erst nach Hunderttausenden von Jahren hatte sich das anfangs sehr heiße Universum allmählich so weit abgekühlt, dass sich die Teilchen „normal“ verhielten und der Weltraum danach weitgehend so aussah, wie wir ihn heute kennen … Das Hubble-Teleskop hat dieses Foto übrigens nicht mit einer einzigen Aufnahme gemacht. Vielmehr wurde das Teleskop, das die Erde auf einer ca. 600 Kilometer hohen Umlaufbahn umkreist, immer wieder auf denselben Teil des Sternenhimmels ausgerichtet. 800 Einzelbilder wurden so belichtet – sonst könnte man auf einem solchen Foto die sehr schwachen Lichtpunkte dieser weit entfernten Galaxien überhaupt nicht erkennen. Bald soll das Teleskop durch einen anderen Satelliten, das James-Webb-Weltraum-Teleskop, ersetzt werden. Schon heute aber steht fest, dass Hubble bislang eine der erfolgreichsten „Entdeckungs-Maschinen“ der Menschheit ist.

Bild: 17/17, Credit:

NASA, ESA, STScI