PLATO Mission - Engineering

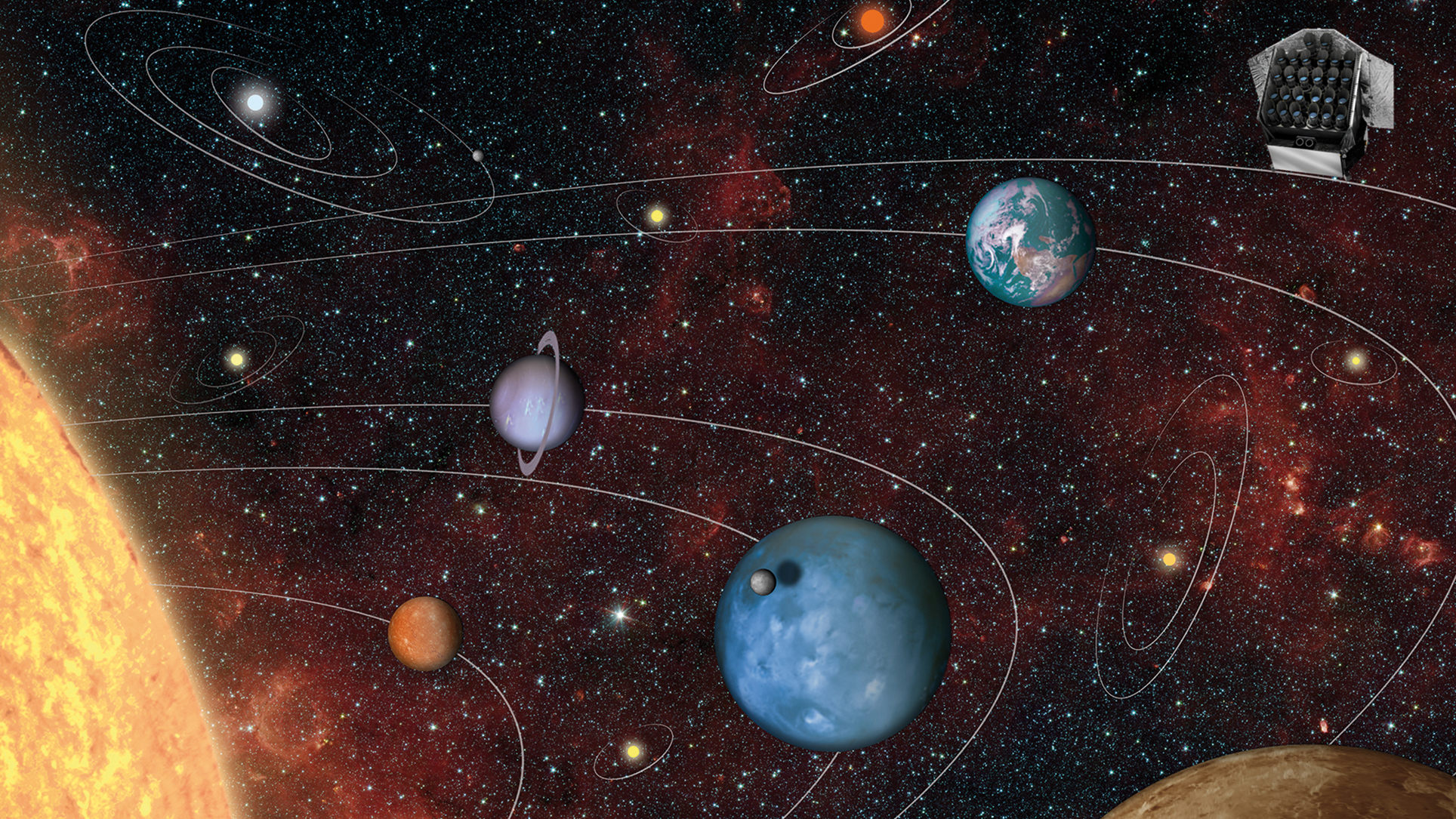

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) is a medium-class mission in ESA’s Cosmic Vision program. Its objective is to find and study a large number of extrasolar planetary systems, with emphasis on the properties of terrestrial planets in the habitable zone around solar-like stars. PLATO has also been designed to investigate seismic activity in stars, enabling the precise characterization of the planet host star, including its age.

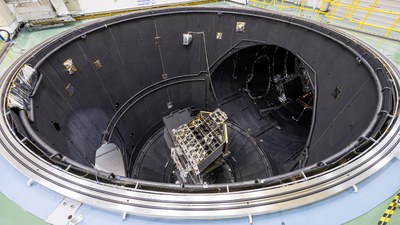

Two DLR institutes are contributing to the PLATO Mission: The principal investigator, Prof. Dr. Heike Rauer, is from the DLR-Institute of Planetary Research. Several key positions in the project are held by engineers of the Institute of Optical Sensor Systems and several major work packages are assigned to the Institute, above all those for system engineering: OS is responsible for the payload systems engineering, modelling and verification of the payload performance and the data processing system including fine guidance system for highly accurate alignment of the satellite in orbit.

The launch of PLATO is planned in 2026.