Pilotenassistenz und Mensch-Maschine-Interaktion

Die Luftfahrt steht vor der Herausforderung, den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz und Kapazitätserweiterung gerecht zu werden. Ein zentraler Ansatzpunkt, um diese Ziele zu erreichen, ist die Weiterentwicklung von Pilotenassistenzsystemen und der Mensch-Maschine-Interaktion. Innovative Technologien, die die Arbeit der Cockpitcrew unterstützen und optimieren, spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Sie erleichtern nicht nur die Entscheidungsfindung der Pilotinnen und Piloten, sondern fördern auch die Integration moderner Technologien und Betriebsverfahren.

Für eine zukunftsfähige Luftfahrt ist es unverzichtbar, bestehende Ansätze in der Pilotenassistenz und Mensch-Maschine-Interaktion kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu gehören unter anderem energieoptimierte Flugverfahren, die Analyse und Bewertung von Konzepten wie Single Pilot Operations, die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Wirbelschleppeneinflügen sowie die Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

Analyse und Bewertung von Single Pilot Operations (SiPO)

Heutige Passagierflugzeuge müssen von mindestens zwei Piloten/Pilotinnen gemeinsam geflogen werden. Getrieben durch den steigenden Automatisierungsgrad und rasanten Entwicklungen im Bereich der KI-Systeme (Künstliche Intelligenz) arbeiten Flugzeughersteller und Forschungseinrichtungen an Passagierflugzeugen, die von einer Pilotin oder einem Piloten allein gesteuert werden können.

Bei dem sogenannten Enhanced Minimum Crew Concept (eMCO), das nur im Reiseflug angewendet werden darf, steuert und überwacht nur eine Person das Flugzeug, während die zweite entweder im Cockpit oder in einem speziellen Ruhebereich in der Kabine schläft. Spricht man dagegen über Single Pilot Operations (SiPO) führt eine Pilotin oder Pilot den gesamten Flug alleine durch.

In der zivilen Luftfahrt hat Sicherheit immer die höchste Priorität und die Anforderungen für eine Zulassung neuer Flugzeuge und operationeller Konzepte sind extrem hoch. Das Institut für Flugsystemtechnik untersucht und bewertet die Auswirkungen von eMCO und SiPO auf die Flugsicherheit im Rahmen von extensiven Simulatorkampagnen, die entweder auf dem DLR-Forschungssimulator AVES oder aber in Trainingssimulatoren der Fluggesellschaften durchgeführt werden (eMCO-SiPO - Extended Minimum Crew Operations – Single Pilot Operations – Safety Risk Assessment Framework).

Im vom Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo) geförderten Projekt CAvIA (Clean Aviation via Intelligent Avionics) untersucht das Institut in Kooperation mit dem Flugzeughersteller Deutsche Aircraft die Möglichkeiten von SiPo für kleine Kurzstreckenflugzeuge der CS-25-Klasse.

Vermeidung von Wirbelschleppeneinflügen

Wirbelschleppen sind Turbulenzen, die im Nachlauf von Flugzeugen entstehen und die Sicherheit nachfolgender Luftfahrzeuge beeinträchtigen können. Das Institut für Flugsystemtechnik adressiert Modellierung, Simulation und Bewertung von Einflügen in Wirbelschleppen. So wurden in der Vergangenheit das Wirbelschleppenvorhersagesystem (WSV) und das Gefährdungsraum-Vorhersage-Tool SHAPe (Simplified Hazard Area Prediction) entwickelt. Diese Lösungen bestimmen dynamische, individuelle Staffelungsabstände in Echtzeit und sind international wegweisend im Bereich der Wirbelschleppensicherheit.

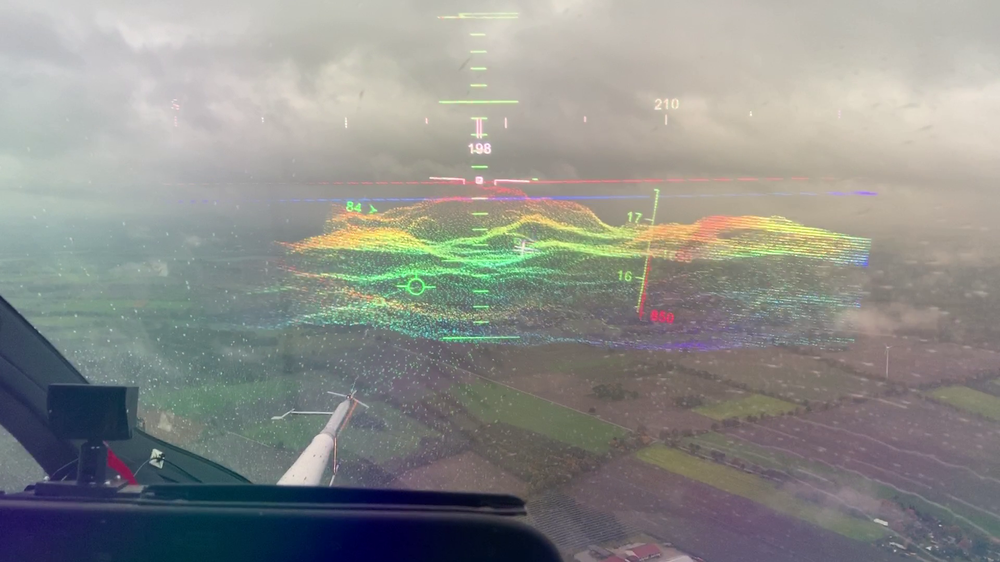

Des Weiteren konnte das am Institut entwickelte Wake Encounter Avoidance and Advisory System (WEAA) erfolgreich im Flugversuch getestet werden. WEAA trägt dazu bei, gefährliche Einflüge in Wirbelschleppen zu vermeiden.

Das Institut steht außerdem im Austausch mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) zur Diskussion von Wirbelschleppenunfallszenarien. Ein weiterer Forschungsbereich ist die Untersuchung von Nachlaufturbulenz von Windkraftanlagen. Diese wurden speziell im Hinblick auf die Sicherheit für kleinere Flugzeuge analysiert.

Pilotenassistenz und Mensch-Maschine-Interaktion (MMI)

Das übergeordnete Ziel unserer Forschung im Bereich der Entwicklung von Assistenzsystemen und Teilautomatisierung der Luftfahrt ist die Leistungssteigerung während unterschiedlicher Flugaufgaben. Außerdem sollen das Situationsbewusstseins von Luftfahrzeugführenden verbessert und ihre Arbeitsbelastung reduziert werden. Die Assistenz- und Teilautomatisierungssysteme werden hierfür unter Berücksichtigung neuartiger Technologien entwickelt, um die visuellen, auditiven und haptischen Wahrnehmungskanäle der Operierenden möglichst optimal zu bedienen.

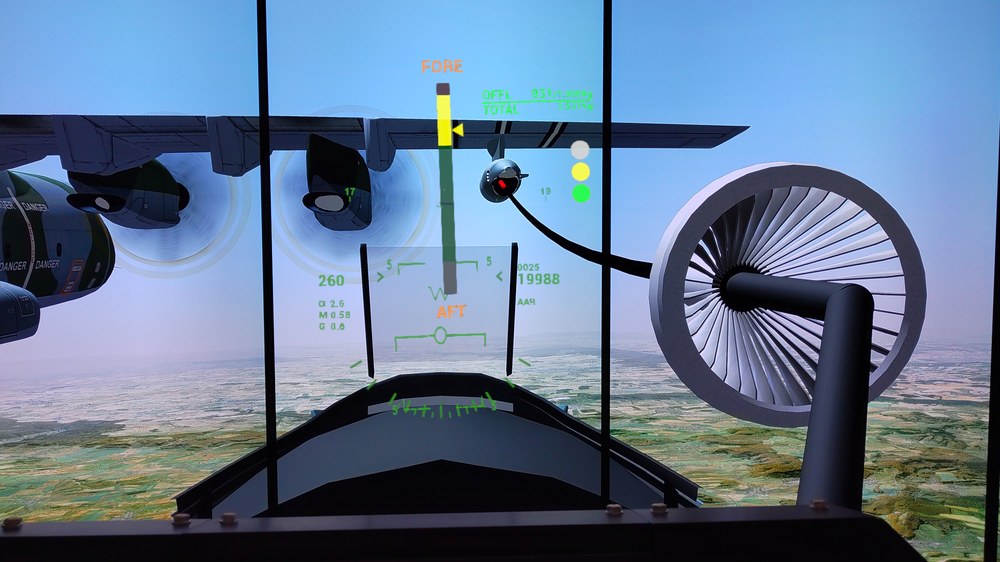

Im Fokus der Forschung steht die intuitive und zielgerichtete Informationsübermittlung und -darstellung zwischen Mensch und Maschine. Am Institut werden deshalb unter anderem der Einsatz moderner kopfgetragener XR-Sichtsysteme (XR = Extended Reality) und aktiver Sidesticks untersucht. Die frühzeitigere Warnung vor kritischen Flug- und Betriebszuständen entlastet somit Pilotinnen und Piloten insbesondere bei anspruchsvollen Flugmanövern wie der Luftbetankung.

Moderne Methoden, wie zum Beispiel Sprachsteuerungsfunktionen im Cockpit und XR-Assistenzsysteme im Simulator, wurden am Institut bereits erfolgreich demonstriert.

Modellierung und Analyse der menschlichen Performance unter Last

Ziel der Modellierung menschlicher Dynamik ist es, haptische Mensch-Maschine-Interaktion bereits in der Simulation bewerten zu können. Im Fokus steht die Abbildung der menschlichen Biomechanik und Motorik sowie deren hohe individuelle Vielfalt. So lassen sich Schnittstellen mit Fluggeräten entwickeln, die eine größtmögliche Zahl an Pilotinnen und Piloten optimal unterstützen.

Mit dem Trend zu aktiven Steuerorganen gewinnt das dynamische Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Luftfahrt an Bedeutung. Shared-Control- und Force-Feedback-Reglungsalgorithmen führen zu einer engen Kopplung des Flugzeugs mit den Pilotinnen und Piloten. Zusätzlich können Cockpitbewegungen unbeabsichtigte Eingaben an Joysticks oder Touchscreens verursachen.

Die resultierende Pilot-Flugzeug-Gesamtdynamik (Pilot-in-the-loop) lässt sich mithilfe eines realistischen Menschmodells analysieren – etwa im Hinblick auf Oszillationen oder die auf den Körper wirkenden Kräfte – und dient als Basis zur Optimierung von Steuerkonzepten.