IN2ACTION

Projektitel | In2Action (Insight, Information, Action) |

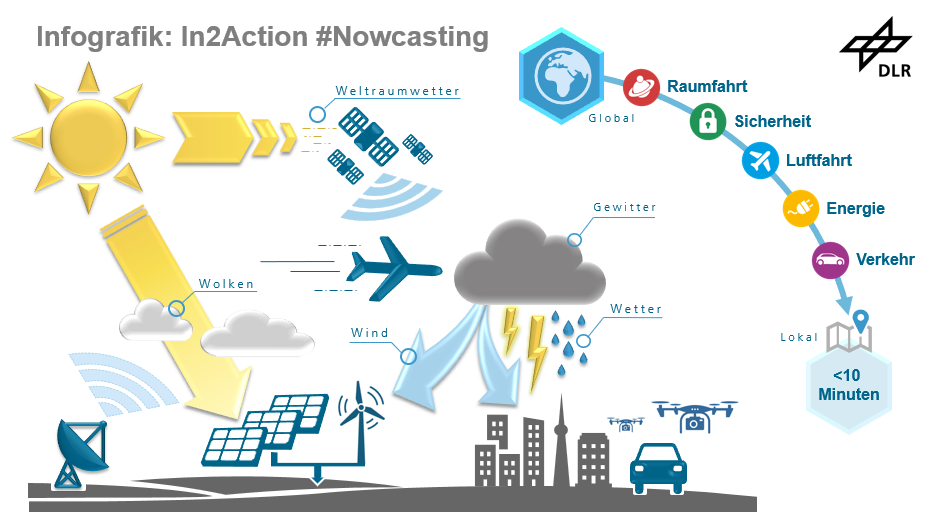

Ziel | Aufbereitung des physikalischen Verständnis (Insight) von signifikantem Wetter und Weltraumwetter, sodass verwertbare und belastbare Kurzfristvorhersagen (Information) kleinskaliger Phänomene ermöglicht werden, die zu direkten Handlungsempfehlungen (Action) führen |

Laufzeit | 2025 - 2027 |

Mittelgeber | DLR |

Projektleitung | DLR-PA |

Betrieb und Sicherheit zunehmend automatisierter und vernetzter soziotechnischer Systeme werden maßgeblich von Wetter- und Weltraumwetterereignissen beeinflusst. Zur Vorbeugung betrieblicher Beeinträchtigungen sind hochpräzise Kurzfristvorhersagen (Nowcasting) systemkritischer Ereignisse wesentlich. Im Projekt In2Action (Insight, Information, Action) soll das physikalische Verständnis (Insight) von signifikantem Wetter und Weltraumwetter so aufbereitet werden, dass verwertbare und belastbare Kurzfristvorhersagen (Information) kleinskaliger Phänomene ermöglicht werden, die zu direkten Handlungsempfehlungen (Action) führen. Im DLR existieren verschiedene methodische Ketten zum Nowcasting signifikanter Wetter- und Weltraumwetterereignisse im Minuten- bis Stunden-Bereich. Eine neue Generation von Wettermodellen, Satellitendaten und die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz versprechen ein großes Verbesserungspotential für Nowcastingsysteme und erlauben die Ableitung von Informationen mit bisher unerreichter Auflösung und Qualität. Im Projekt In2Action werden moderne Nowcastingprodukte entwickelt und in den drei methodischen Strängen Weltraumwetter-, Wolken- und Gewitter/Wind-Nowcasting in betriebskritischen Situationen zum Einsatz gebracht. Hierfür werden fünf Demonstratoren in den programmatischen Themen Luftfahrt, Raumfahrt, Sicherheit, Energie und Verkehr aufgebaut, welche den Mehrwert der im DLR entwickelten Informationsketten für die Anwendung herausstellen. Im Strang Weltraumwetter wird der bestehende Service auf weitere Nutzergruppen im maritimen und insbesondere aeronautischen Bereich erweitert. Wolken-, Solarstrahlungs-, Gewitter- und Wind-Nowcasting ergänzen sich in den Bereichen der sicheren, effizienten Luftfahrt, der sicheren Satellitenkommunikation, des netzstabilen erneuerbaren Energiesystems (Solar und Wind) und des automatisierten Verkehrssystems. Externe Kooperationen und Kontakte aus den Fachbereichen werden eng in das Projekt eingebunden, um zielgerichtete Entwicklungen zu ermöglichen. Im Projekt werden neue Anknüpfungspunkte für den Wissens- und Technologietransfer identifiziert und in Kooperation mit öffentlichen/wirtschaftlichen Anwendern zur Umsetzung gebracht.

Die Ziele sind:

Raumfahrt:

- Erweiterung des Weltraumwetterservices für weitere Nutzergruppen, insbesondere in der Luft- und Schifffahrt.

- Verbesserung der Verfügbarkeit von GNSS-basierten Systemen unter aktiven ionosphärischen Bedingungen, um die Betriebsbereitschaft von GBAS/MAGS auch bei herausfordernder Weltraumwetterlage aufrecht erhalten zu können. Die Verfügbarkeit von GBAS könnte von 96 % im Falle einer geringen Anzahl verfügbarer Satelliten aufgrund von Szintillation und/oder großen anormalen ionosphärischen Gradienten auf 99,99 % verbessert werden, um die Anforderungen zu erfüllen.

- Demonstrationen des Nowcasting-Services für Luftfahrtanwendungen in Cochstedt

- Demonstration des MAGS-basierten Service für Hafen in Rostock

Luftfahrt:

- Verbindung von Gewitter-, Wind- und Weltraumwetternowcasting mit Kurzfristvorhersage kondensstreifensensitiver Gebiete zur ganzheitlichen Optimierung des Luftverkehrs. Der Mehrwert des Nowcastings wird durch den Vergleich mit repräsentativen Referenzszenarien quantifiziert:

Energie:

- Erstmals kombiniertes Nowcasting von Wind- und Solarenergie und Demonstration im Forschungspark WiValdi.

- Anwendung von Nowcasting für Solar- und Windenergie zur Lastprognose und Früherkennung von potentiell kritischen Zuständen, die durch abrupte Strahlungseinbrüche oder Windböen zu Abschaltungen oder Lastreduzierungen führen und Netzschwankungen verstärken können.

- Erstmalige Übertragung von Werten eines kombinierten Nowcasts an die Stromnetzmodellierung zur Identifikation kritischer Situationen bezüglich der Nutzenbewertung in Energienetzstabilität sowie eine Abschätzung der Kostenminderung mittels regelzonenübergreifenden, einheitlichen Bilanzausgleichsenergiepreis (REBAP).

- Aufbau einer Datenbank mit energiewirtschaftlich relevanten Wetterlagen

Verkehr und unbemannte Luftfahrt:

- Erstmalige Einbindung von Nowcasting-Informationen in hochautomatisierte Verkehrssysteme in der atmosphärischen Grenzschicht am DLR.

- Bereitstellung der Nowcasting-Dienste über die produktive Datenmanagementlösung TRIDAP aus dem Arbeitsfeld des bodengebundenen Verkehrs.

- Erstmalige Demonstration und Quantifizierung der Auswirkung auf Sicherheit, Komfort und Effizienz der Routenplanung im Testfeld Niedersachsen und Cochstedt.

- Entwicklung und Optimierung einer Plattform zur Integration und Verteilung von Wetterdaten für den Drohnenbetrieb im unteren Luftraum.

- Validierung von Nowcast-Wetterprognosen mit Flugdaten aus dem Drohnenbetrieb .

- Entwicklung von Modellen zur Darstellung und Bewertung von Wetterlagen für die Planung und Entscheidungsfindung bei unbemannten Luftfahrzeugen.

Sicherheit:

- Einsatz von Wolkenkameras zur Vorhersage des Bedeckungsgrads sowohl tagsüber als auch nachts.

- Ableitung der Signalverfügbarkeit durch Kombination von Wolkenmasken und Satellitentrajektorien. Ermittlung der Signalverfügbarkeit durch die Berechnung des relativen Anteils freier Sicht zwischen Satelliten und Bodenstation entlang der Satellitentrajektorie.

- Demonstration von Downlinks mit DLR-eigenen Satelliten sowie Satelliten von externen Partnern in den Bodenstationen Almeria und Trauen, wobei die Anzahl der erfolgreichen Downlinks als Maß für die Verfügbarkeit dient.

- Analyse des potenziellen Nutzens kurzfristiger Umplanungen auf der Grundlage von Vorhersagen zur Signalverfügbarkeit und ihrer Wirkung auf die Anzahl der finalen Kommunikationsfenster.

- Festlegung von Benchmarks zur Messung der verbesserten Verfügbarkeit optischer Bodenstationen für kurzfristige Umplanungen. Dazu gehören Vergleichswerte für die Zeiträume, in denen die optische Kommunikation aufgrund von Wetterbedingungen normalerweise beeinträchtigt wäre, und die Anzahl der erfolgreichen Verbindungen, die durch kurzfristige Umplanungen möglich wurden.

An dem Projekt sind neben DLR-SO folgende Institute beteiligt:

PA, AE, DFD, DW, FT, FL, GK, KI, KN, LV, ME, MF, PD, RB, SF, TS, VE