STAR

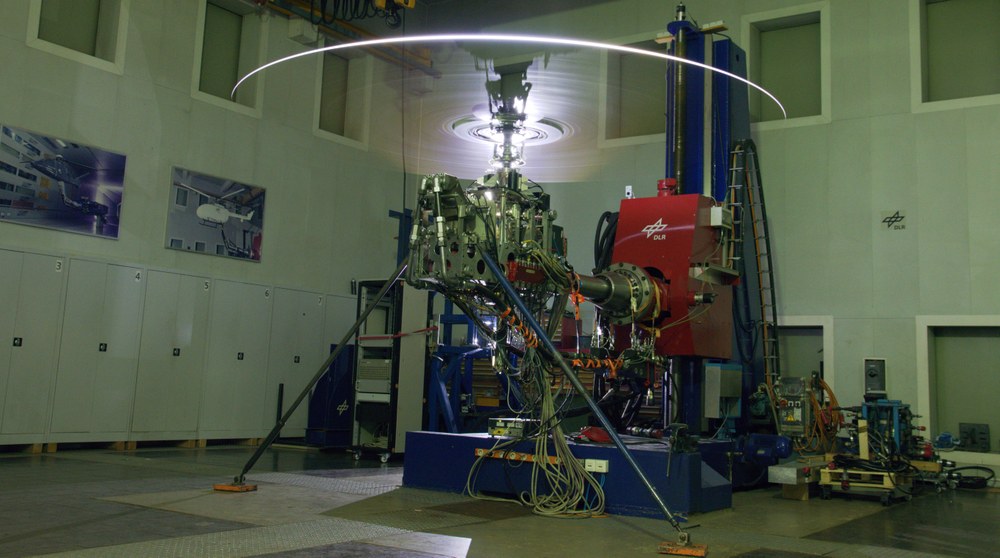

Rotoren von Hubschraubern erzeugen neben dem notwendigen Auftrieb zum Fliegen und Steuern auch ein erhebliches Niveau von Vibrationen und Lärm. Seit langem wird versucht, diese unerwünschten Eigenschaften durch das Rotorblattdesign, die Anzahl der Rotorblätter und durch zusätzliche hochfrequente Blattsteuerung zu reduzieren (Lärm) oder gar zu eliminieren (Vibrationen). Trotz guter Versuchsergebnisse von aktiver Blattwinkelverstellung an der Blattwurzel oder von Klappen im Außenbereich der Rotorblätter, haben sich diese Systeme aufgrund der mechanischen Komplexität sowie Gewicht, Kosten und Zulassungsproblemen nicht durchsetzen können.

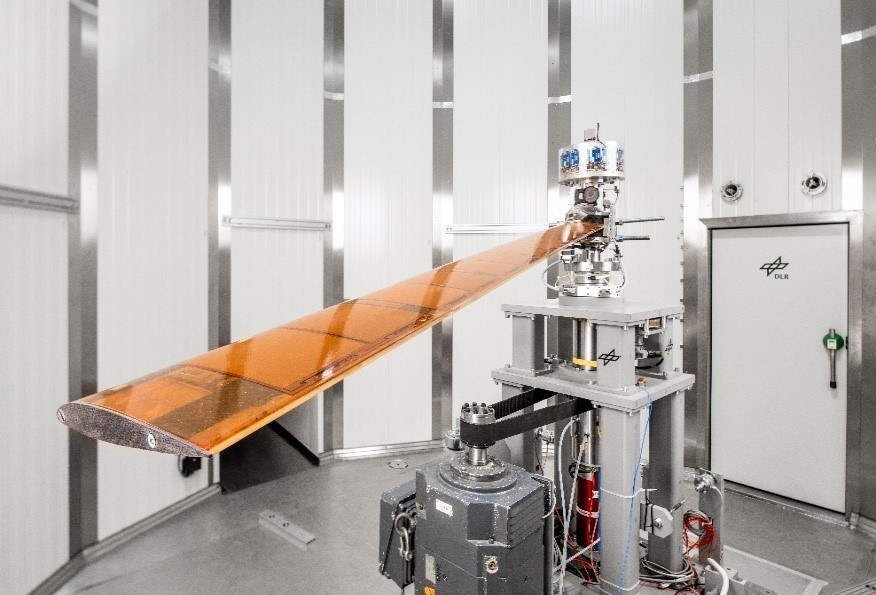

Als Alternative wird in STAR mit in die Blatthaut eingearbeiteten Piezo-keramischen Aktuatoren gearbeitet, die bei Anlegen einer elektrischen Spannung wie ein künstlicher Muskel das Rotorblatt elastisch verdrillen, um die gewünschte Lärm- und Vibrationsreduktion zu erreichen, ggf. auch eine bessere Effizienz des Rotors durch bessere Anpassung an den jeweiligen Flugzustand zu erreichen. Diese aktive Verwindung von Rotorblättern weist keine mechanischen Elemente mehr auf und wird durch die großen Fliehkräfte, die an den Rotorblättern wirken, nur geringfügig beeinflusst; daher stellt sie eine zukunftsweisende Technologie dar.

Die Entwicklung und der Bau der Rotorblätter erfolgte im Institut für Systemleichtbau zusammen mit dem Institut für Flugsystemtechnik. Für den im Oktober 2025 vorgesehenen Test des Rotors und der Aktuatorik im großen Unterschall Windkanal des DNW-LLF (Large Low-speed Facility) konnte bereits 2005 ein internationales Team zur Ko-Finanzierung gewonnen werden, bestehend aus NASA, U.S. Army, ONERA, Korea Aerospace Research Institute (KARI), Konkuk University und Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Es wurde ein Management Team, ein Prediction Team und ein Test Team mit Beteiligung jeweils aller Partner zusammengestellt. Seitdem laufen Simulationsaktivitäten bei allen Partnern zur Vorbereitung des Tests, um die wichtigsten Betriebsbedingungen und die Auswirkung der aktiven Verwindungssteuerung zu identifizieren: Schwebeflug mit aktiver Verwindung zur Effizienzsteigerung, Vorwärtsflug bis zur maximalen Geschwindigkeit, Lärm- und Vibrationsreduktion mittels aktiver Verwindung im Landeanflug, maximaler Rotorschub bei Reiseflug und Reduktion von Strömungsablösung durch aktive Verwindung, hohe Fortschrittsgrade bei reduzierter Drehzahl.

Während des Tests werden alle Partner gemeinsam die Durchführung begleiten und sich an der Vor-Ort-Auswertung zur schnellen Beurteilung der Messungen beteiligen; die Versuchsleitung liegt beim Institut für Flugsystemtechnik des DLR. Nach dem Test ist eine mehrjährige gemeinsame Auswertung geplant. Im Anschluss ist mit einer Auswahl der Daten ein internationaler Workshop für weltweite Beteiligung vorgesehen, um eine Basis für Validierung der verschiedensten Simulationsverfahren bereitzustellen.

Projekt | STAR |

|---|---|

Laufzeit | 2005 - 2028 |

Forschungsbereich | Luftfahrt |

Beteiligte Institute | Institut für Flugsystemtechnik (Projektleitung) |

Mitwirkende | ONERA, NASA, U.S. Army, DNW, KARI, Konkuk University, JAXA |

Finanzierung | Grundfinanzierung |

Projektleitung | Berend G. van der Wall |