ATHEAt

Das Institut für Softwaretechnologie ist im Projekt ATHEAt zuständig für die Analyse ausgewählter Boden- und Raketenflugdaten mit Hilfe von Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Die Analyse gliedert sich in mehrere Detailaufgaben, die von der Auswertung optischer Messungen bis hin zur Erkennung von Anomalien in Flugdaten reichen.

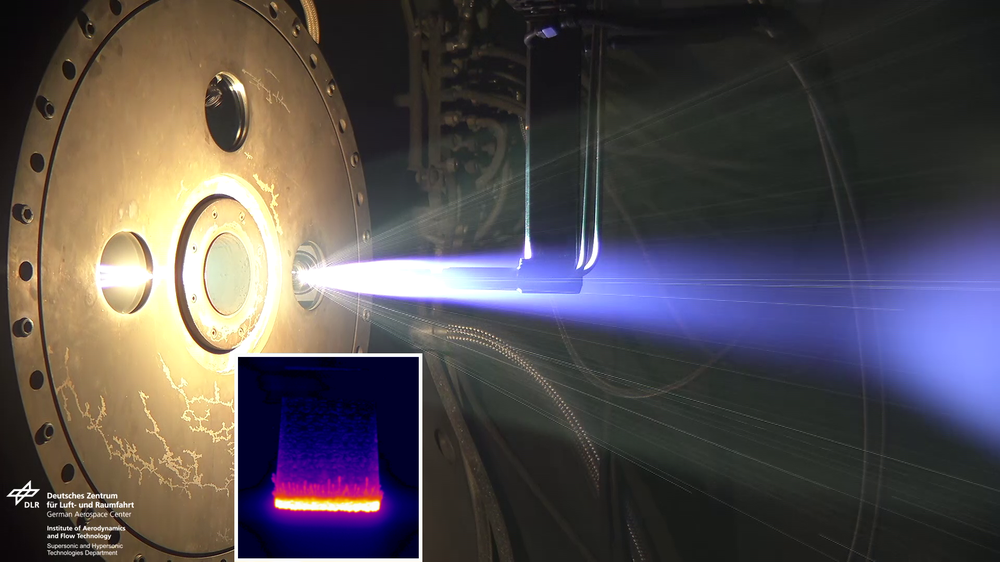

Im Verlauf des Projekts werden verschiedene Windkanalexperimente durchgeführt, um die geplanten Höhenraketenstarts vorzubereiten. Abbildung 1 zeigt im oberen Teil ein solches Experiment mit einem kleinen Abschnitt der Vorderkante einer Raketenfinne im L2K-Windkanal. Dabei wird ein heißer Gasstrom von rechts auf die Vorderkante gerichtet, um Bedingungen zu erzeugen, die dem atmosphärischen Wiedereintritt entsprechen. In diesem Fall wurde die Finne aus einem Verbundmaterial gefertigt, das sich unter diesen extremen Bedingungen verformt, während an den Seiten geschmolzenes Material entsteht und abgelagert wird.

DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik, DLR-Institut für Softwaretechnologie

Das Institut für Softwaretechnologie entwickelt Algorithmen zur Analyse der dabei auftretenden Deformationen und Materialaufschmelzungen. Ziel ist es, Änderungen in der Form der Vorderkante sowie das Ausmaß und die Verteilung des geschmolzenen Materials quantitativ zu erfassen. Als ersten Schritt segmentieren wir die Bilddaten, um die verschiedenen Bereiche der Finne zu identifizieren und so eine detaillierte quantitative Analyse zu ermöglichen. Die untere Abbildung zeigt eine solche Segmentierung, bei der jeder Pixel eindeutig einem Bereich der Finne oder dem Hintergrund zugeordnet wird. Zur automatischen Erstellung dieser Segmentierungen setzen wir neuronale Netze auf Basis einer U-Net-Architektur ein. Die Unsicherheiten der so gewonnenen Detektionsergebnisse werden mit statistischen Methoden der Unsicherheitsquantifizierung bestimmt.

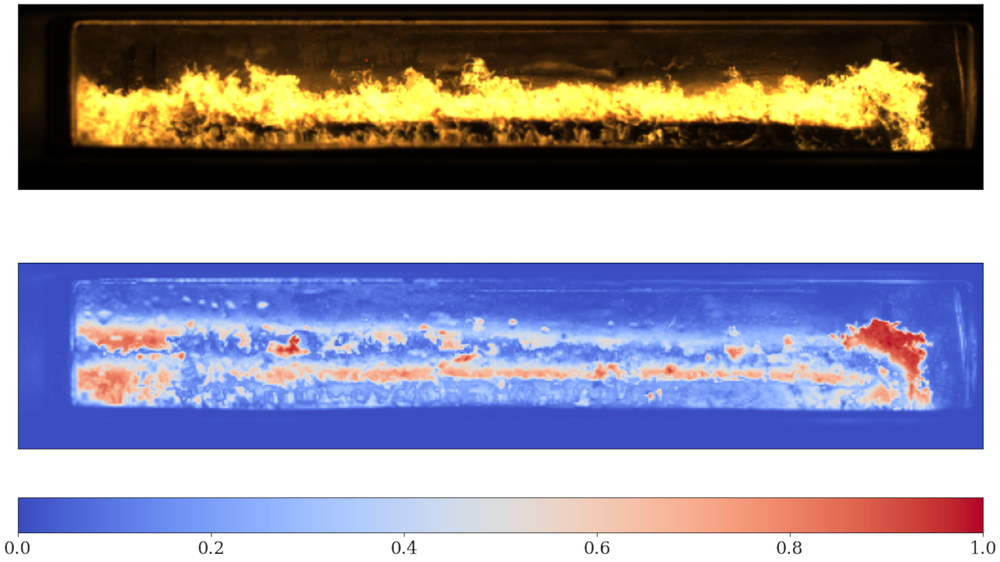

Neben diesen aerodynamischen Experimenten analysiert das Institut auch Verbrennungsexperimente mit hybriden Raketentreibstoffen. Im oberen Teil von Abbildung 2 ist ein Einzelbild aus einem Hochgeschwindigkeitsvideo eines solchen Tests zu sehen. Dabei wird ein fester Treibstoffblock in einer speziellen Brennkammer mit optischem Zugang platziert, während von rechts ein flüssiges Oxidationsmittel eingespritzt wird. Nach der Zündung wird der Verbrennungsprozess mit mehreren Sensoren, unter anderem einer Hochgeschwindigkeitskamera, aufgezeichnet.

DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik, DLR-Institut für Softwaretechnologie

Das Institut für Softwaretechnologie entwickelt Algorithmen zur Erkennung von Verbrennungsinstabilitäten in diesen Videodaten. Dabei kommen sowohl dichtebasierte Verfahren als auch speziell angepasste neuronale Netze auf Basis von Autoencodern und Vision Transformern zum Einsatz. Die untere Abbildung zeigt das Ergebnis eines solchen Algorithmus, der Bildbereiche hervorhebt, deren Pixelverhalten vom Erwartungswert abweicht. Bei einer Aufzeichnungsrate von 10 000 Bildern pro Sekunde erfordert die Identifikation auch kleinster lokaler Abweichungen einen erheblichen Rechenaufwand.

Projektlaufzeit:

- 2021-2026

Projektmitwirkende:

- DLR-Institut für Softwaretechnologie

- DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik (Projektleitung)

- DLR-Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie

- DLR-Institut für Systemleichtbau

- DLR-Institut für Raumfahrtsysteme

- DLR-Kompetenzzentrum für Reaktionsschnelle Satellitenverbringung

- DLR-Raumflugbetrieb und Astronautentraining