Laplace – Wie entstehen aus Staub Planeten?

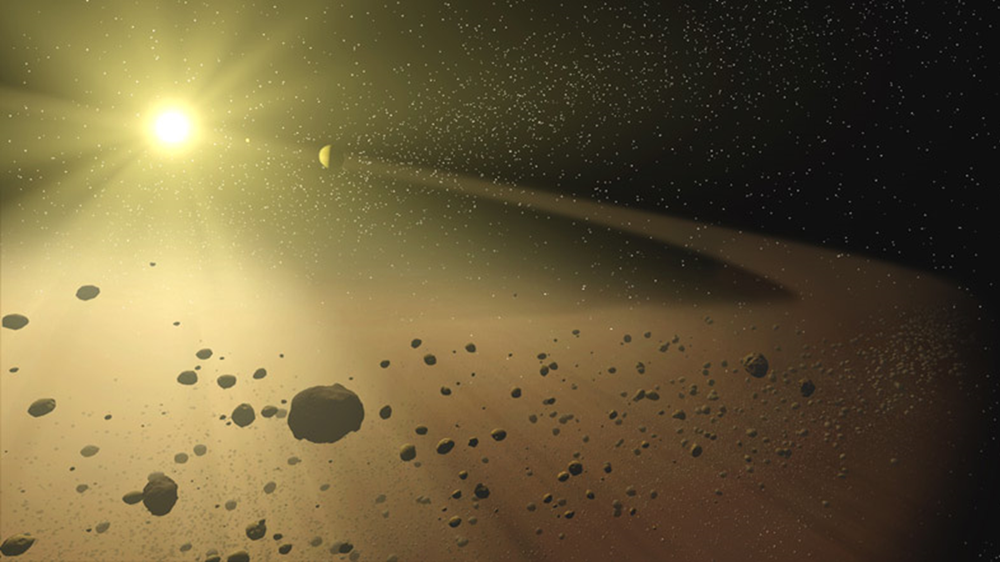

Bei einer Sternentstehung bildet sich aus der „Geburtswolke“ eine rotierende Scheibe aus Staub und Gas um den entstehenden Protostern. Während die Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfällt, sorgt die Drehung und die Erhaltung des Drehimpulses dafür, dass das Gas nicht direkt in den Protostern fällt. Stattdessen bildet sich durch die ausgleichende Zentrifugalkraft eine flache, rotierende Scheibe aus Staub und Gas um den jungen Stern. In dieser sogenannten protoplanetaren Scheibe kollidieren Teilchen zu immer größeren Klumpen. Mit der Zeit wachsen diese Klumpen durch gegenseitige Anziehung (also Gravitation) immer weiter und formen schließlich Planeten.

Entstehung von Planeten in einer protoplanetaren Scheibe

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

University of Copenhagen/Lars Buchhave

Durch Staubwolken die Entstehung von Planeten verstehen

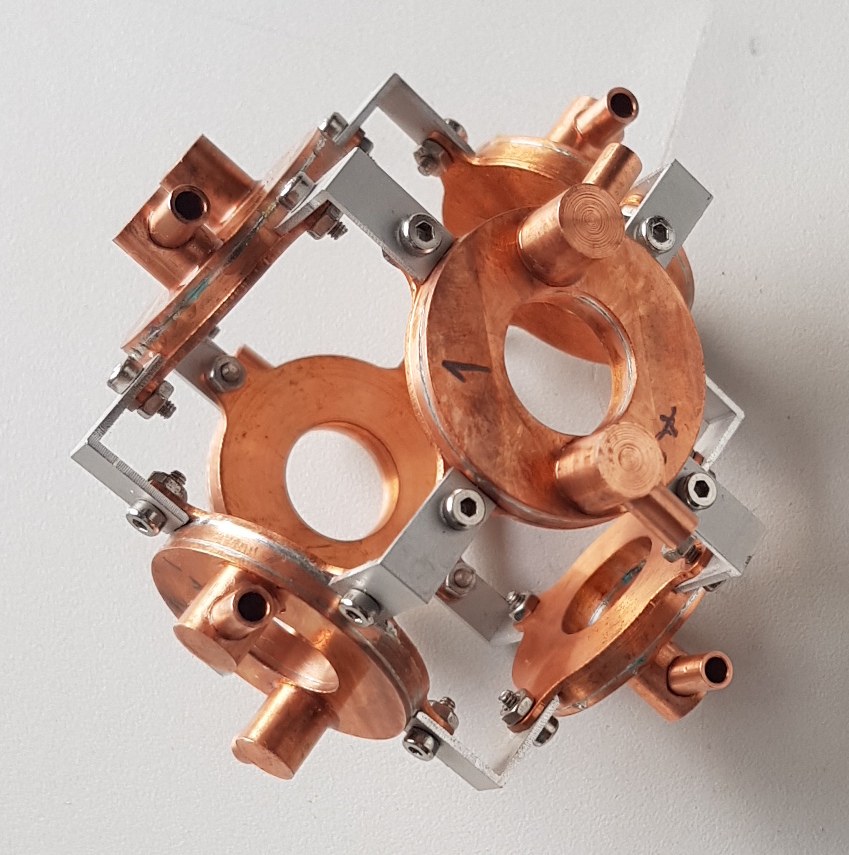

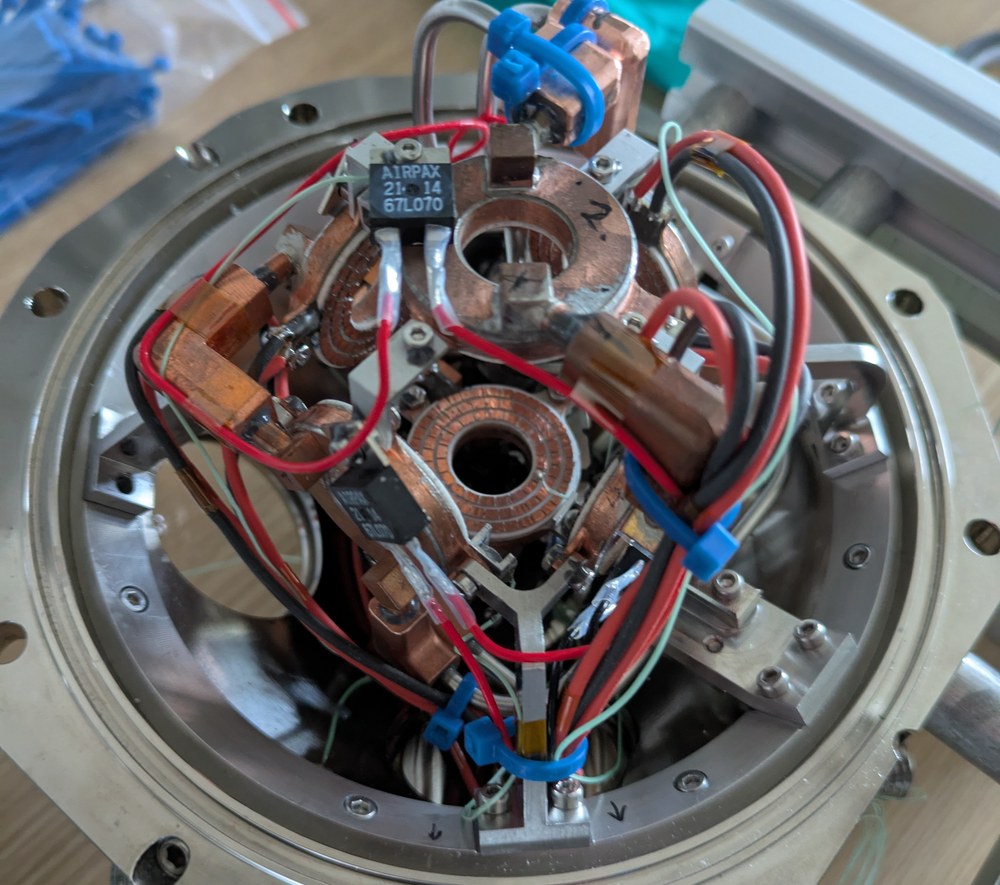

Im Experiment „Laplace“ sollen Staubwolken untersucht werden. So soll die initiale Phase der Entstehung von Planeten – das Wachstum von Staubkörnchen zu größeren Ansammlungen – besser verstanden werden. Im Experiment wird das Gas der protoplanetaren Scheibe durch eine dünne Gasatmosphäre repräsentiert, in die eine Wolke mikroskopischer Staubteilchen eingebracht wird. Da sich die Staubpartikel in protoplanetaren Scheiben nur sehr langsam bewegen, sollen die Zusammenstöße untereinander ebenfalls mit geringen Geschwindigkeiten, also sanft, erfolgen. Die Teilchen haften aneinander und bilden nach und nach immer größere lockere Strukturen. Bei Laplace sollen zahlreiche Experimente mit verschiedenen Einstellungen durchgeführt werden. Dabei werden die Parameter variieren, beispielsweise die Sorten und Geschwindigkeiten von Partikeln oder der Umgebungsdruck.

Um während des Experiments die Verdichtung der Teilchen durch Schwerkraft zu vermeiden, muss es in Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Da aber die Stoßprozesse und das Teilchenwachstum nur langsam voranschreiten, braucht man für das Laplace-Experiment durchgehende Schwerelosigkeit über lange Zeiträume – Bedingungen, die derzeit nur die internationale Raumstation ISS bietet. Die Bewegung der Staubteilchen in Laplace wird über ein Kamerasystem aufgezeichnet. Hierfür werden die Teilchen in das Sichtfeld des Kamerasystems eingeschossen und durch eine thermophoretische Falle eingefangen. Diese Falle nutzt einen Temperaturunterschied, um kleine Teilchen in einem Gas gezielt zu bewegen und festzuhalten. Nach dem Einfang der Teilchen kann deren freie Bewegung und das Wachstum von größeren Klumpen aufgezeichnet und die Daten am Boden analysiert werden.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können somit untersuchen, wie der Wachstumsprozess genau abläuft und daraus Rückschlüsse auf die Entstehung makroskopischer Körper wie Planeten oder Zwergplaneten im jungen Sonnensystem ziehen. Deren Bildung ist abhängig von physikalischen Größen wie Wachstumsgeschwindigkeit, Größenverteilung der Teilchen und Stoßprozesse, denn durch Kollisionen wachsen kleine Teilchen zu Größeren. So wachsen Staubkörner über sogenannte Planetesimale bis hin zu Planeten. All diese Informationen können unmittelbar in die Modellierung des protoplanetaren Staubwachstums einfließen und mit astronomischen Messungen ergänzt oder verglichen werden.

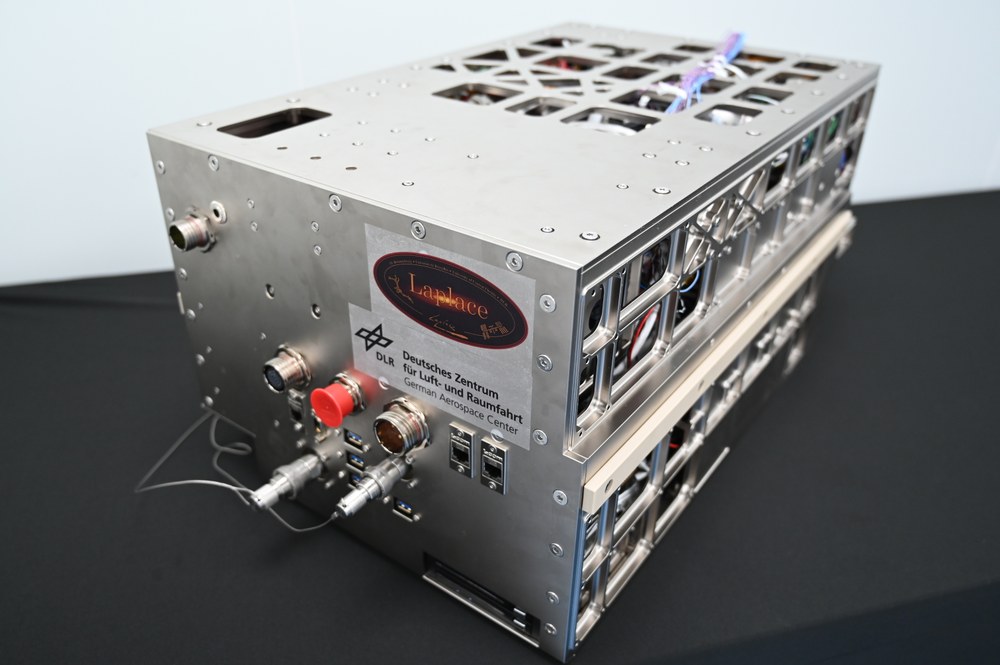

Das Projekt besteht aus einem internationalen Konsortium aus Forschenden der TU Braunschweig, der Freien Universität Brüssel und der University of Central Florida. Es wird von der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR gefördert. Das Experiment wird im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR von Space Cargo Unlimited S.A.S. aus Luxemburg gebaut und soll 2026 auf der Internationalen Raumstation ISS durchgeführt werden.

Hintergrund: Drehimpulserhaltung

Sterne entstehen aus einer Molekülwolke im All. Sie wird auch „Geburtswolke“ genannt. Sie rotiert zu Beginn der Sternenentstehung meist schon leicht. Die Wolke zieht sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammen und beginnt ab einem gewissen Zeitpunkt zu kollabieren. Dabei muss die physikalische Kraft des Drehimpulses erhalten bleiben. Ähnlich wie bei einer Eiskunstläuferin, die die Arme anzieht und dadurch schneller rotiert, erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit, je mehr sich das Gas zusammenzieht. Die zunehmende Rotation bewirkt eine Zentrifugalkraft, die der Gravitationskraft entgegenwirkt, besonders in Richtung der Rotationsachse. Das Gas kann also nicht einfach gerade nach innen fallen, sondern wird nach außen „weggeschleudert“. Da die Kraftwirkung unterschiedlich in verschiedenen Richtungen ist (Gravitation wirkt überall, Zentrifugalkraft wirkt senkrecht zur Drehachse), flacht die Gaswolke entlang der Drehachse ab und es bildet sich eine flache, rotierende Scheibe.