Hochtemperaturlabor HITS

In solarthermischen Kraftwerken erzeugt die konzentrierte Solarstrahlung sehr hohe Temperaturen. Die hier verwendeten Komponenten müssen daher besonders hitzetauglich sein. Ob sie sich für den Einsatz unter extremen Temperaturen eignen, kann bereits vorab im Labor getestet werden. Im Hochtemperaturlabor Stuttgart (HITS) des Instituts für Solarforschung gibt es eine dafür geeignete Infrastruktur.

Diese Infrastruktur ermöglicht Tests mit unterschiedlichen Wärmeträgermaterialien bei über 1.000 Grad Celisus. Für den Testbetrieb existieren verschiedene Teststandkomponenten, eine Messdatenerfassung und eine Mess- und Steuerungshardware, die flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer/innen angepasst werden kann.

Folgende Testinfrastruktur steht zur Verfügung:

Heißluftbereitstellung

In einer Teststrecke strömt heiße Luft durch die zu testenden Komponenten. Mit Hilfe eines Seitenkanalverdichters sind hier Volumenströme von bis zu 80 Kubikmeter pro Stunde möglich. Der maximal erreichbare Überdruck liegt bei 500 Millibar. Durch den nachgeschalteten elektrischen Lufterhitzer mit einer Leistung von bis zu 40 Kilowatt lässt sich der Luftstrom auf bis zu 1.200 Grad Celsius aufheizen.

Infrarot-Strahler

Das Hochtemperaturlabor Stuttgart verfügt über sechs Infrarot-Strahler mit einer Abmessung von je 150 x 230 Millimeter, die beliebig angeordnet werden können. Die Strahler können jeweils mit bis zu 10 Kilowatt Leistung betrieben werden und erreichen Strahlungsflussdichten von bis zu 300 Kilowatt pro Quadratmeter. Die Wellenlänge im Strahlungsmaximum liegt bei 1,2 Mikrometer. Die Infrarot-Strahler sind mit der Heißluftteststrecke kombinierbar.

Die Anlage kann eine Gesamtheizleistung von bis zu 100 Kilowatt bereitstellen.

CentRec300® Prüfstand

Zur Entwicklung und Qualifizierung innovativer Materialien und Konzepte für zentrifugale solarthermische Partikelreceiver wurde im DLR-Labor Stuttgart ein Prüfstand errichtet. Dieser ermöglicht die systematische Untersuchung unterschiedlicher Partikelarten, Zuführsysteme, Sammelstrukturen, Transportsysteme sowie Inliner-Komponenten. Als Inliner wird die Oberfläche bezeichnet, auf der sich Partikel vom Einlass in den Receiver bis zum Auslass bewegen und auf der sie durch die Sonnenstrahlung erhitzt werden.

Der Prüfstand ist modular aufgebaut, sodass sämtliche Komponenten der rotierenden Kavität austauschbar sind, um flexible Testreihen neuer Konzepte zu ermöglichen. Zusätzlich kann der Neigungswinkel des Receivers variabel eingestellt werden, was eine realitätsnahe Anpassung an verschiedene Betriebsbedingungen erlaubt.

Dieser Prüfstand stellt eine entscheidende Vorstufe zur Hochskalierung des Receivers dar, um anschließend Versuche in der Großversuchsanlage in Jülich durchzuführen.

Die Abmessungen des CentRec300® Systems sind:

- Aperturdurchmesser: variabel

- Durchmesser des Receiver-Inliners: 0,8 Meter

- Länge des Receiver-Inliners: 1,2 Meter

- Geplante Auslegungsleistung: 300 Kilowatt thermisch (in Stuttgart nur für Kalttests eingesetzt)

- Partikelmassenstrom: bis zu 1 Kilogramm pro Sekunde

- Auslegungsdrehzahl: bis zu 70 Umdrehungen pro Minute (RPM)

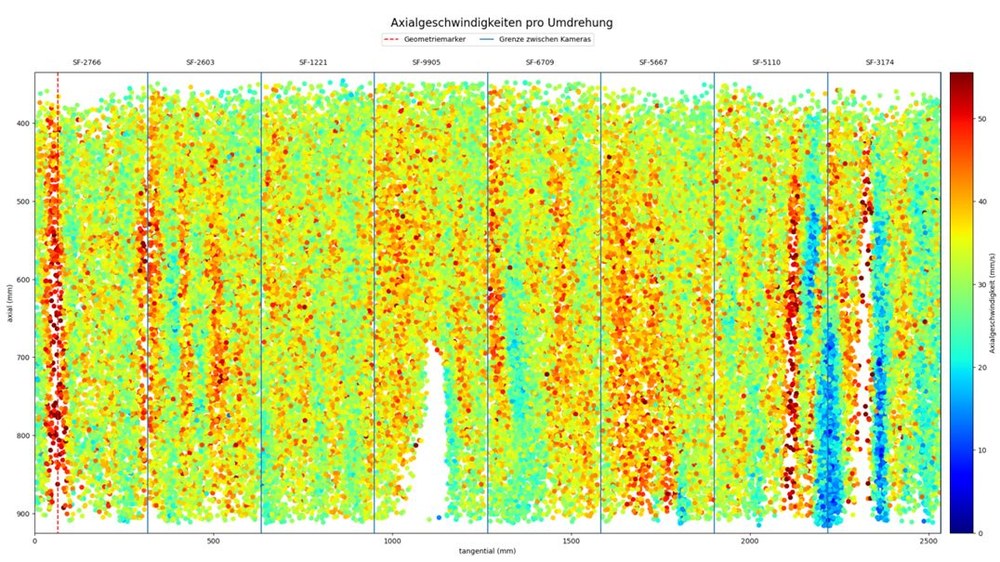

Partikelmessgeräte und die Qualifizierung von Inliner-Konzepten

Zur Bestimmung der Qualität des im Zentrifugalreceiver fließenden Partikelfilms hat das DLR-Partikelteam Messgeräte zur Messung der Partikelfilmgeschwindigkeit und der Partikeldicke entwickelt, gebaut und patentiert.

Während des Betriebs des Zentrifugalreceivers (CentRec®) ist es von wesentlicher Bedeutung, einen homogenen Partikelfilm auf der Inlineroberfläche aufrechtzuerhalten, um die Bildung von sogenannten Hot Spots zu vermeiden, die zu Materialverformungen, inhomogener Filmqualität und in der Folge zu niedrigeren Wirkungsgraden und Ausgangstemperaturen führen würden.

Riesel-Wärmeübertrager (TFHX)

Keramische Bauxitpartikel sind ein vielversprechendes, alternatives Wärmeträger- und Speichermedium in konzentrierenden Solarturmsystemen. Das sandähnliche Granulat wird in Solarturm-Receivern auf bis zu 1.000 Grad Celsius erhitzt. Die gespeicherte Wärme kann in einem Riesel-Wärmeübertrager (engl. trickle-flow heat exchanger, TFHX), also einem Partikel-Gas-Wärmetauscher, an ein Arbeitsgas wieder abgegeben werden.

Im Vergleich zu state-of-the-art-Technologien wie Wirbelschicht- oder Zyklon-Wärmeübertragern, bietet der Riesel-Wärmeübertrager den Kompromiss einer relativ hohen Leistungsdichte bei vergleichsweise geringem Druckverlust, was ihn für den Einsatz in Solarturm-System interessant macht.

In dem TFHX Teststand in Stuttgart wurden Leistungsdichten von über 1.000 Kilowatt pro Kubikmeter ermittelt. Der volumetrische Wärmeübergangskoeffizient liegt bei etwa 15 Kilowatt pro Kubikmeter, mit einer Number of Transfer Units (NTU) für den Partikel- und Luftstrom von etwa fünf und acht.

Die gemessenen Leistungsdichten, volumetrischen Wärmeübergangskoeffizienten und NTU-Werte konnten im Vergleich zur Literatur um etwa 100 Prozent gesteigert werden. Dies lässt sich vermutlich durch die Erhöhung der verfügbaren Oberfläche der rieselnden Partikel innerhalb der Füllkörperkolonne erklären, beziehungsweise durch eine verringerte Sinkgeschwindigkeit des Granulats von etwa 0,2 Meter pro Sekunde in der Literatur auf etwa 0,1 Meter pro Sekunde. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine optimierte Packungsstruktur in einem Rieselreaktor die Partikeloberfläche vergrößern und damit die Wärmeübertragereigenschaften steigern kann.