Synthetische Kraftstoffe für Europas Energiewende

- Die jetzt veröffentlichte Studie "Costs and export potentials of green synthetic fuels produced in the MENA region" beschreibt die Methodik zur Ermittlung der Daten, die mit dem am DLR entwickelten „GlobalFuel“-Modell erstellt wurden.

- Den Berechnungen nach könnte das Exportvolumen kostengünstiger klimafreundlicher Kraftstoffe bereits im Jahr 2030 mehr als das 20-fache des jährlichen deutschen Bedarfs umfassen.

- Die Berechnung der Produktionskosten basiert auf der Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette – von der Stromerzeugung über Elektrolyse und Kohlenstoffquellen bis zur Synthese der Kraftstoffe unter der Berücksichtigung der Speicherung und des Transports.

- Schwerpunkte: Energie, Systemmodellierung, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe

DLR-Forschende legen strukturierte Potenzial- und Kostenermittlung zur Produktion von Power-to-X-Treibstoffen in Nordafrika und Nahost vor

Die globale Energiewende braucht Lösungen auch jenseits der Stromsteckdose. Besonders für den Flug- und Schiffsverkehr sowie für industrielle Hochtemperaturprozesse sind klimaneutrale, energiedichte Kraftstoffe unverzichtbar. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeigt nun, wo und zu welchen Kosten solche synthetischen Kraftstoffe zukünftig erzeugt werden könnten – und dass die Ergebnisse die Chance auf eine Win-Win-Situation immensen Ausmaßes für die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas („MENA“-Region) sowie für die Energiewende in Europa eröffnen.

Mithilfe des am DLR entwickelten Modells DLR_ITEMS „GlobalFuel“ haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Vernetzte Energiesysteme das technische und wirtschaftliche Potenzial zur Herstellung von Fischer-Tropsch-Kraftstoffen (in chemischen Verfahren aus erneuerbaren Energien erzeugte Alternativen zu Diesel, Kerosin und Benzin) in 17 MENA-Staaten analysiert. Die Ergebnisse zeigen: Schon im Jahr 2030 könnten dort rund 3400 Terawattstunden (TWh) klimafreundlicher Kraftstoffe kostengünstig (190 bis 220 Euro pro MWh) produziert werden – davon etwa 3100 TWh für den Export. Zum Vergleich: Deutschlands Bedarf liegt im Jahr 2030 je nach Szenario bei gerade einmal 140 TWh. Bis 2050 könnte das Exportpotenzial bei deutlich sinkenden Kosten (120 bis 140 Euro pro MWh) auf über 5700 TWh steigen. Der deutsche Bedarf wird für diesen Zeitpunkt auf rund 430 TWh beziffert.

Grüne Kraftstoffe aus Sonne und Wind

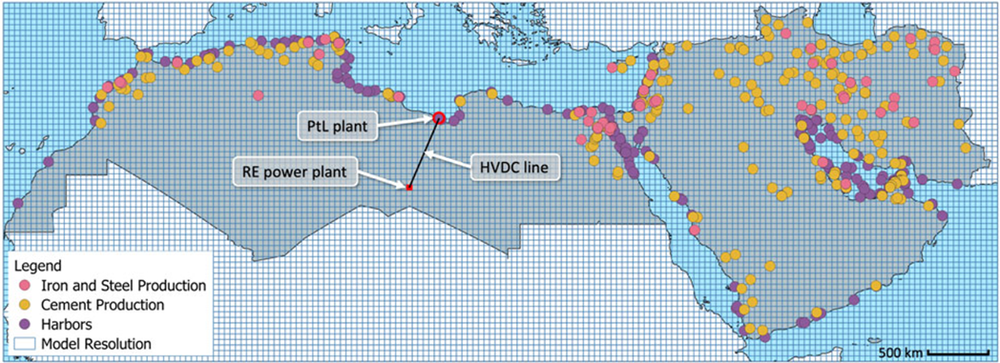

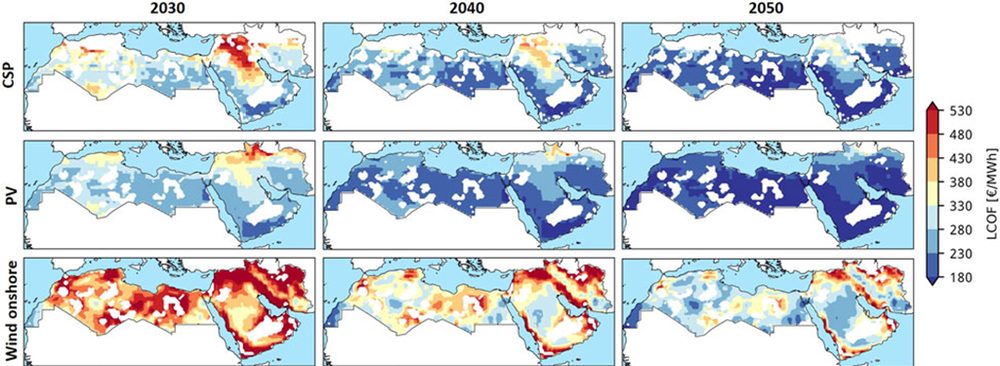

Die Herstellung dieser synthetischen Kraftstoffe basiert auf dem sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren (PtL). Dabei werden Wasser und Kohlendioxid mithilfe von Strom in flüssige Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Klimaneutral werden die Kraftstoffe, wenn für diesen Prozess erneuerbare Energie genutzt wird. Deshalb konzentriert sich die Studie auf die Nutzung von Photovoltaik (PV), konzentrierter Solarthermie (CSP) und Onshore-Windkraft als Energiequellen.

Für die Modellierung wurden Daten mit einer räumlichen Auflösung von 50×50 Kilometern und einer stündlichen Zeitskala verwendet. „Auf dieser Größenskala haben wir mit dem ‚GlobalFuel‘-Modell neben dem Potenzial für Sonnen- und Windenergie auch Parameter wie lokale Produktionskosten und unterschiedliche Technologien, aber auch Kostenpotenziale und finanzielle Risiken berücksichtigt. Hierbei spielte zum Beispiel die Finanzierung und die politische Stabilität der jeweiligen Staaten eine wesentliche Rolle“, erklärt Jürgen Kern, wissenschaftlicher Leiter der Studie. Besonders günstige Bedingungen für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen herrschen laut Analyse in Oman, Saudi-Arabien, Ägypten, Jemen und Marokko. Dort sind Herstellungskosten für synthetische Kraftstoffe von unter 130 Euro pro Megawattstunde bis 2050 möglich.

Exportpotenziale unter Berücksichtigung eigener Bedarfe

Ein wichtiges Element der Studie ist die realistische Berücksichtigung des Eigenbedarfs der MENA-Staaten, wie Kern betont: „Nur wenn ausreichend erneuerbare Energie auch für den inländischen Verbrauch zur Verfügung steht, können Überschüsse exportiert werden, ohne die eigene Energiewende zu gefährden.“ Die Analyse zeigt: Während große Flächenstaaten wie Saudi-Arabien, Oman oder Ägypten auch langfristig Exportpotenziale behalten, zeigen kleinere Länder wie Katar, Bahrain oder der Libanon nach Berücksichtigung des Eigenbedarfs kaum Ressourcen für den Aufbau einer Exportoption.

Systemkosten und Technologieeinsatz im Fokus

Für die Berechnung der Produktionskosten wurde ein ganzheitlicher Ansatz gewählt: Die gesamte Wertschöpfungskette – von der Stromerzeugung über Elektrolyse und Kohlenstoffquellen bis zur Synthese der Kraftstoffe unter der Berücksichtigung der Speicherung und des Transports – wurde in einem linearen Optimierungsmodell abgebildet. Besonders ins Gewicht fallen die Kosten für erneuerbare Stromerzeugung und Speichertechnologien: Hier sind nachhaltige Investitionen in die Erzeugungs- und Exportinfrastruktur, die sowohl ökologische Standards wahren als auch zur sozioökonomischen Entwicklung der Länder beitragen, eine Grundvoraussetzung. Auch die Wahl der CO₂-Quelle – ob aus industriellen Prozessen oder aus der Luft durch Direct Air Capture (DAC) – hat Einfluss auf die Gesamtkosten. Weiterhin wurde die nachhaltige Bereitstellung von Wasser aus Meerwasserentsalzungsanlagen zu Grunde gelegt.

Forschungsbeitrag für Europas Versorgungssicherheit

Auch wenn die Studie lediglich Potenziale – aber nicht notwendigerweise Vorhaben – beschreiben kann: Die Methodik zur Ermittlung der Daten wird Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt und die Entwicklung des „GlobalFuel“-Modells mit dem Ziel fortgesetzt, es auf weitere Länder anzuwenden. So wurden die betreffenden Staaten bereits direkt und über Beiräte mit supranationalen Organisationen wie der Association of Mediterranean Energy Regulators (MEDREG), der United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), der Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sowie mit internationalen Vertretern der Industrien in den Prozess eingebunden und die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Sie unterstreichen: Die MENA-Region bietet nicht nur ideale natürliche Voraussetzungen für die Erzeugung grüner Energie, sondern auch reale Chancen für den Aufbau eines internationalen Handels mit klimaneutralen Kraftstoffen.

Mehr Informationen:

- Wissenschaftliche Veröffentlichung zum Modell GlobalFuel: Costs and export potentials of green synthetic fuels produced in the MENA region

- Wissenschaftliche Veröffentlichung mit dem Wuppertal Institut zur Bewertung von landspezifischen Risiken: Country risk impacts on export costs of green hydrogen and its synthetic downstream products from the Middle East and North Africa

- Projektbeschreibung MENAfuels auf dieser Instituts-Website:

- Modellierungstools: DLR_ITEMS – Integrated Techno-Economic Assessment Models