Wie Wasserstoff zum systemrelevanten Faktor wird

- Im Forschungsprojekt SYSTOGEN100 simulieren Forschende des Instituts für Vernetzte Energiesysteme in mehreren Feldtestszenarios das Zusammenspiel von Elektrolyseur und Energiesystem.

- Im Rahmen des Projekts wurde ein Simulationsmodell weiterentwickelt, das Komponenten, Betriebsstrategien, Wetterdaten und diverse weitere Rahmenbedingungen gemeinsam betrachtet, um die Auslegung und den Betrieb von Elektrolyseuren zu optimieren.

- Ziel ist es, dass Überschüsse aus Wind- und Solarenergie zukünftig vermehrt zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen in Wasserstoff gespeichert werden, anstatt die Anlagen in Spitzenzeiten abzuregeln.

- Schwerpunkte: Wasserstoff, Energiemanagement, Systemmodellierung

In der Theorie klingt es ganz einfach: Erneuerbare Energien versorgen uns mit Strom, die Überschüsse werden zur Produktion von Wasserstoff genutzt. Und sobald unser Energiebedarf nicht allein durch Sonne und Wind gedeckt werden kann, verwenden wir diesen „grünen“ Wasserstoff wieder zur Stromerzeugung. In der Praxis ist es leider komplizierter. So müssen Elektrolyseure dynamisch steuerbar in bestehende Energiesysteme integriert werden, um lokale Netzengpässe zu vermeiden. Dies erfordert komplexe Anforderungen an Regelstrategien und Systemführung. Zudem müssen sie sich ökonomisch attraktiv in Märkte für Strom, Regelenergie und Wasserstoff einbinden lassen, um Investitionsanreize zu erzeugen. System und Elektrolyseur müssen also gezielt aufeinander abgestimmt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Vernetzte Energiesysteme im Rahmen des Forschungsprojekts SYSTOGEN100 ein Simulationsmodell entwickelt, das Komponenten, Betriebsstrategien, Wetterdaten und diverse weitere Rahmenbedingungen gemeinsam betrachtet. Ergebnisse dieser Methode präsentiert das Institut am 2. und 3. Juli 2025 auf der H2Giga-Abschlusskonferenz in Frankfurt/Main.

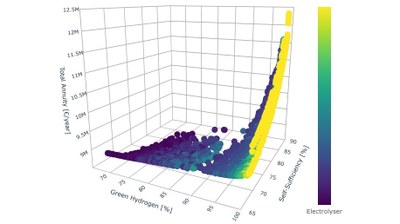

„Unsere Ergebnisse zur Auslegungsoptimierung lassen sich als 3D-Plots darstellen. So können wir im direkten Dialog veranschaulichen, wie messbare Kennzahlen – etwa zur Wirtschaftlichkeit, zu H2-Gestehungskosten oder zum Autarkiegrad – in Relation zueinander stehen“, erklärt Rabea Weil, SYSTOGEN100-Projektleiterin am Institut für Vernetzte Energiesysteme. Die frei wählbaren Parameter bilden dabei eine dreidimensionale Paretofront aus dutzenden Datenpunkten, die jeweils mögliche Lösungsoptionen darstellen. Dabei gibt es – vereinfacht gesagt – kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘: „Vielmehr geht es um die eigene individuelle Auswahl für die Auslegung, also zum Beispiel die Größe eines geplanten Elektrolyseurs in Relation zum verfügbaren Investitionsvolumen“. Wertvoll sei diese Analyse zum Beispiel für Stadtwerke oder Windparkbetreiber, die planen, hohe Überschüsse aus Wind- und Solarenergie zukünftig in Wasserstoff speichern wollen – anstatt die Anlagen in Spitzenzeiten abzuregeln.

Um optimierte Energiesysteme mit Elektrolyseuren, fluktuierenden erneuerbaren Energien und variablen Nachfragen realitätsnah analysieren zu können, stehen dem Projektteam um Weil im Projekt SYSTOGEN100 drei fiktive Feldtestszenarien in der Region Heide in Schleswig-Holstein zur Verfügung, zusätzlich eine reale Feldtestumgebung am Berufsbildungszentrum Heide. Beim ersten Feldtestszenario gehen die Forschenden von einem geschlossenen System aus, das mit Wind- und PV-Parks möglichst viel grünen Wasserstoff erzeugen soll. Hier wird ein Energiesystem mit Elektrolyseur und Batterie optimiert, das auf einen möglichst hohen Eigenverbrauch von erneuerbaren Energien abzielt, aber gleichzeitig wirtschaftlich sein soll.

Zwei weitere Feldtestszenarios beinhalten jeweils eine Verbindung zum Stromnetz. Zudem umfassen sie verschiedene Verbraucher für Strom und Wasserstoff. Eines der Szenarios umfasst zudem die Einspeisung von Wasserstoff ins Netz, verbunden mit einer stärkeren Fokussierung auf die Wirtschaftlichkeit. „Auch hier suchen wir nach der optimalen Auslegung des Elektrolyseurs und der Batterie, zusätzlich nach der eines Wasserstoffspeichers“, sagt Weil. Die Nutzung des Elektrolyseurs soll in allen Szenarios netzdienlich sein, also einen möglichst hohen Eigenverbrauch ermöglichen und Abregelung vermeiden.

Sobald für alle drei Varianten die optimalen Auslegungen definiert sind, werden sie mit dem am Institut entwickelten Betriebsoptimierungsmodell MTRESS (Model Template for Renewable Energy Supply Systems) getestet. Hierbei werden die Szenarios unterschiedlichen finanziellen und regulatorischen Rahmenbedingungen ausgesetzt, die von weiteren Projektbeteiligten erarbeitet und bereitgestellt worden sind. „Auf Basis dieser Simulation können wir dann beurteilen, wie gut die Energiesysteme unter unterschiedlichen Bedingungen, wie zum Bespiel auch bei Dunkelflaute-Ereignissen, performen“, erklärt Weil.

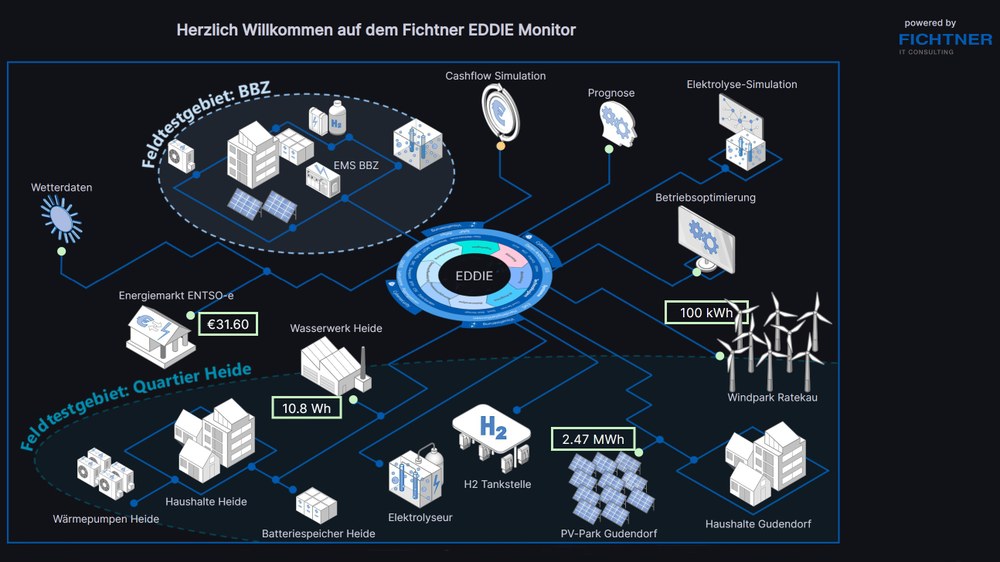

Fichtner IT Consulting

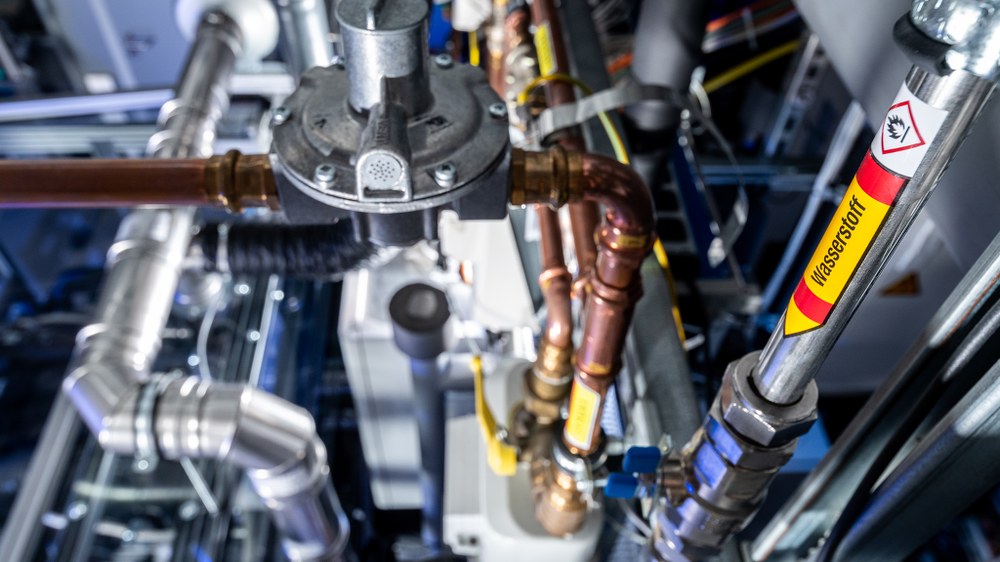

Wie sich die Simulation auf die Praxis übertragen lässt, testen die Projektbeteiligten parallel im vierten Szenario, einer realen Feldtest-Umgebung am Berufsbildungszentrum „Lernort Heide“. Eingebunden ist hier eine PV-Anlage auf dem Schulgebäude sowie ein Elektrolyseur mit Brennstoffzelle. Ziel ist es, den Elektrolyseur auf Basis von Realdaten mit Steuerbefehlen zu versorgen und somit die Live-Anwendung der Betriebsoptimierung zu testen. Dabei kommt die Integrationsplattform EDDIE („Energy Data Digitalisation – Integration – Empowerment“) der am Projekt beteiligten Fichtner-Gruppe ins Spiel, wie Weil erläutert: „Über dieses Tool bekommen wir direkten Zugriff auf Wetterdaten und Einspeiseprognosen der PV-Anlage. Daraus erstellen wir 24-Stunden-Fahrpläne, mit denen wir die Betriebsweise des Elektrolyseurs tagesaktuell an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Auf diese Weise können wir den Betrieb des Elektrolyseurs – und letztlich sein Verhalten als Bestandteil des Energiesystems – schrittweise optimieren.“

Mehr Informationen: