Atmosphärische inverse Modellierung von Treibhausgasen

Leitung: Prof. Dr. Julia Marshall

Menschliche Aktivitäten haben zu einem starken Anstieg der Menge an Treibhausgasen (THG) im Vergleich zu vorindustriellen Werten geführt, was wiederum zu einem anthropogenen Klimawandel geführt hat. Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) sind aus klimatischer Sicht die wichtigsten dieser vom Menschen beeinflussten Spurengase. Die kenntnis von deren atmosphärischen Budgets ist entscheidend für das Verständnis des Klimasystems. Messungen der atmosphärischen Verteilung von CO2 und CH4 können verwendet werden, um die Größe und die Aufteilung von Quellen und Senken dieser Spurengase an der Erdoberfläche mit "Top-Down"-Methoden, auch bekannt als atmosphärische inverse Modellierung, abzuschätzen. Eine bessere Kenntnis dieser Oberflächenflüsse hilft uns, den natürlichen Kohlenstoffkreislauf und seine Reaktion auf den Klimawandel besser zu verstehen, kann aber auch unabhängige Informationen über anthropogene Emissionen liefern. Diese Verfolgung der Emissionen ist der Schlüssel zur Überwachung des Fortschritts bei der Erreichung von Emissionsreduktionszielen, wie z.B. im Rahmen des Pariser Abkommens.

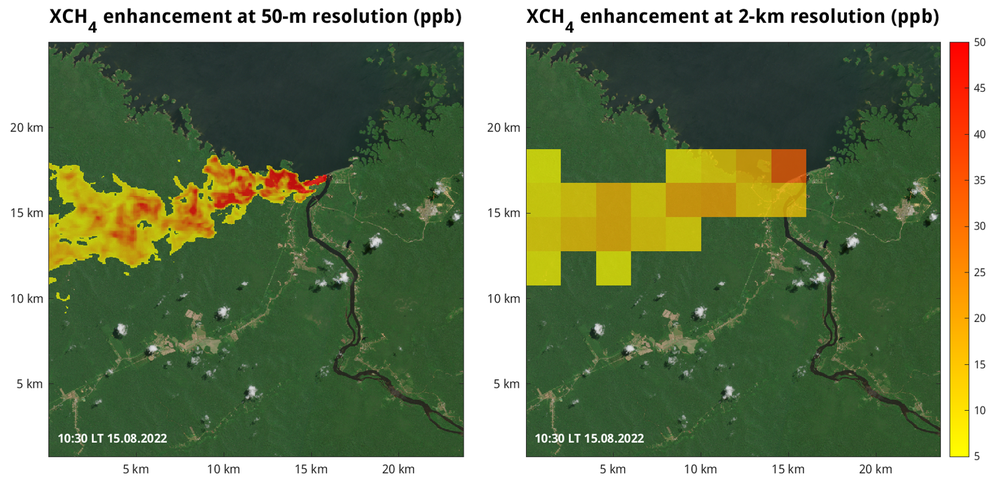

Satellitenmessungen von atmosphärischen Treibhausgasen liefern eine Fülle von Informationen über die Verteilung von Methan und Kohlendioxid und ermöglichen die Untersuchung von Prozessen auf verschiedenen räumlichen Skalen. Zu diesem Zweck führen wir Inversionen sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene durch, wobei wir vorhandene Messungen von bestehenden Satelliten, flugzeuggestützten Sensoren und bodengestützten Beobachtungen verwenden. Außerdem beteiligen wir uns an der Entwicklung innovativer, neuer Missionen.

Zu den aktuellen Forschungsfragen gehören:

- Wie können wir im Zusammenhang mit einer geplanten hochauflösenden CO2-Mission, die am DLR entwickelt wird (CO2Image), die Emissionsstärke aus Bildern von Abgasfahnen aus Punktquellen am besten abschätzen und wie können wir die Target-Auswahl optimieren?

- Wie gut können wir die nationalen CO2-Emissionsschätzungen mit Hilfe von satelliten- und bodengestützten Messungen einschränken, und wie wird sich dies mit dem Start der CO2M-Konstellation ändern?

- Können wir anhand der vorhandenen Satellitenmessungen von Methan die atmosphärische Wachstumsrate bestimmten Prozessen zuordnen (z.B. Feuchtgebiete, Landwirtschaft, Öl und Gas)?

- Welche zusätzlichen Informationen über die Methanflüsse wird MERLIN liefern? MERLIN ist eine aktive Lidar-Satellitenmission, die von DLR und CNES entwickelt wird.

- Wie können wir zusätzliche Fernerkundungsmessungen nutzen, um die Schätzungen der biosphärischen Flüsse besser einzugrenzen?

Für diese Forschung nutzen wir atmosphärische Transportmodelle auf einer Reihe von räumlichen Skalen. Wir arbeiten eng mit Gruppen zusammen, die Satelliteninstrumente und -missionen entwickeln, sowie mit Wissenschaftlern, die säulenintegrierte Spurengaskonzentrationen aus Satellitenmessungen ableiten. In diesem Rahmen sind wir an verschiedenen nationalen und internationalen Projekten beteiligt, in denen wir innovative Techniken zur Interpretation der zunehmend besser verfügbaren, weltraumgestützten Messungen entwickeln.