Unsere Galaxie in 3D: Satellitenmission Gaia kartiert die Milchstraße

- Am 3. Dezember 2020 wurde der erste Teil des dritten Gaia-Sternenkataloges veröffentlicht.

- Im gesamte Sternenkatalog sind bislang 1,8 Milliarden Himmelskörper verzeichnet. Für den Großteil der Objekte - rund 1,5 Milliarden Einträge - konnte die Messung von Eigenbewegung und Entfernung nun signifikant verbessert werden.

- Pro Tag beobachtet Gaia durchschnittlich 850 Millionen Objekte und sammelt dabei rund 20 Gigabyte an Daten.

- Schwerpunkte: Exploration, Big Data

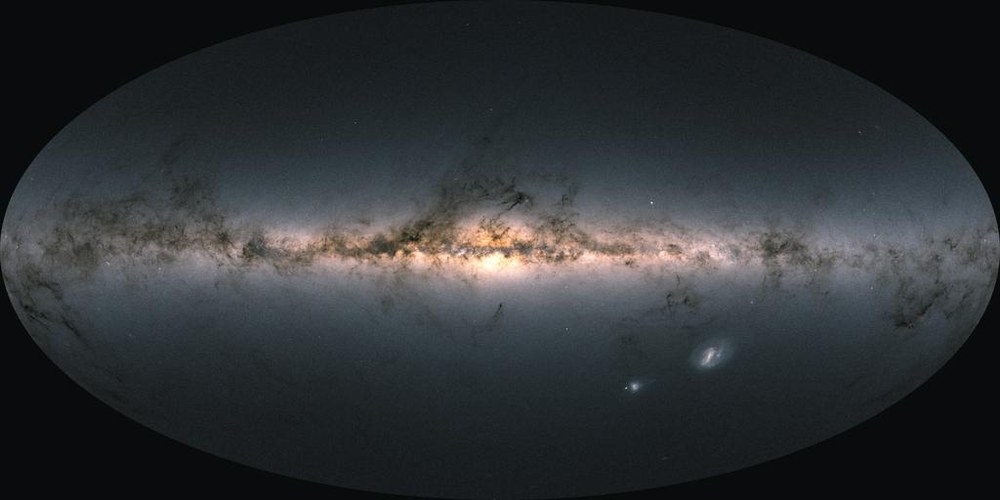

Die Satellitenmission Gaia widmet sich einem Mammutprojekt: Sie erstellt den bislang umfangreichsten und genauesten Sternenkatalog. Am 3. Dezember 2020 wurde der erste Teil des dritten Kataloges veröffentlicht. "Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einer hochgenauen, dreidimensionalen, optischen Himmelsdurchmusterung", erklärt Dr. Walther Pelzer, Vorstand für die Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Gaia soll Informationen zu Position und Geschwindigkeit von rund zwei Milliarden Objekten in unserer Milchstraße und weit entfernten Galaxien sammeln und ist dabei überaus erfolgreich. Mit einer Datenmenge von etwa einem Petabyte wird die Mission dazu beitragen, die deutsche Wissenschaft und Industrie auf dem Gebiet der Verarbeitung von Big Data, des maschinellen Lernens und auch der künstlichen Intelligenz deutlich zu stärken und uns ganz neue Informationen über die Anzahl, Zusammensetzung und Ausdehnung von Sternen und anderen Himmelskörpern geben."

Höhere Datenqualität ermöglicht Fortschritte bei der Weltraumforschung

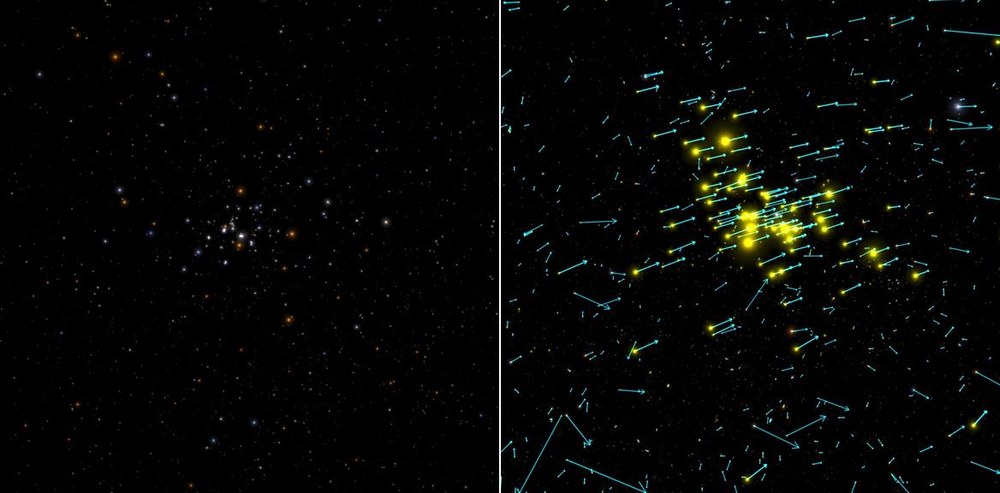

Die Positionen, Eigenbewegungen, Entfernungen und Helligkeiten von fast zwei Milliarden Himmelskörpern zu erfassen - also rund einem Prozent unserer Galaxie - ist das Ziel der Satellitenmission Gaia, die im Dezember 2013 gestartet ist. Dies sind wichtige Parameter, um zu bestimmen, worum es sich bei den Objekten genau handelt und wie sich diese entwickeln. Die Informationen dienen außerdem dazu, einen dreidimensionalen Sternenkatalog in bislang unerreichter Präzision zu erstellen. "Die beiden ersten Kataloge wurden im September 2016 und April 2018 veröffentlicht und haben unter anderem unser Bild von der Entwicklung der Milchstraße bereits nachhaltig beeinflusst", erläutert Dr. Alessandra Roy, Gaia-Projektleiterin im DLR Raumfahrtmanagement. "Im gesamten Sternenkatalog sind bislang 1,8 Milliarden Himmelskörper verzeichnet. Für den Großteil der Objekte - rund 1,5 Milliarden Einträge - konnte die Messung von Eigenbewegung und Entfernung nun signifikant verbessert werden."

Der dritte Katalog enthält Informationen über lichtschwächere Sterne in der Umgebung der Sonne, Gebiete in den Außenbereichen der Milchstraße, Sterne in den Magellanschen Wolken und eine Messung der Beschleunigung unseres Sonnensystems relativ zum Rest des Universums. Aufgrund der verbesserten Qualität der Daten erwarten die Wissenschaftler weitere Fortschritte bei der Erforschung der Struktur, Dynamik und Geschichte der Milchstraße, aber auch bei der Erforschung des Universums allgemein.

Online Veranstaltung - Gaia Early Data Release 3

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Sie können den Livestream der Gaia-Veranstaltung am 3. Dezember 2020, von 11:00 Uhr bis etwa 12:30 Uhr, auch auf der #EDR3-Sonderseite anschauen und dort Fragen an die Beteiligten Experten richten.

"Big Data" als Voraussetzung für die moderne Astronomie

Der Zweig der Astronomie, der sich mit Messungen, Berechnungen von Positionen und Bewegungen von Himmelskörpern beschäftigt, heißt Astrometrie und reicht über 5000 Jahre zurück. Aber erst mit dem ESA-Hipparcos-Satelliten in den 1990er Jahren und ganz besonders mit Gaia begann die Präzisions-Astrometrie. Um den endgültigen Gaia-Katalog zu erstellen, müssen Wissenschaftler rund zehn Milliarden Gleichungen simultan lösen und mehr als ein Petabyte an Daten bearbeiten. Würde der Katalog in gedruckter Form vorliegen, wäre die Buchreihe mehr als 100 Kilometer lang. Pro Tag beobachtet Gaia durchschnittlich 850 Millionen Objekte und sammelt dabei rund 20 Gigabyte an Daten.

Ursprünglich war das Ende der Gaia-Mission für das Jahr 2019 geplant. Da alle Instrumente an Bord des Satelliten noch voll funktionsfähig sind, soll die Sonde aber noch bis zum Jahr 2025 Daten sammeln - dann werden die für die Ausrichtung des Satelliten benutzen Gasvorräte an Bord voraussichtlich vollständig verbraucht sein. Weitere noch vollständigere Veröffentlichungen des Gaia-Kataloges sind ab dem Jahr 2022 geplant. "Wir werden wohl noch lange warten müssen, bis eine vergleichbare Weltraummission wie Gaia starten wird", so Dr. Roy. "Im Moment laufen zwar Studien über eine Astrometrie-Mission, die auch den Infrarotteil des Spektrums abdeckt, jedoch ist die dafür erforderliche Technologie noch nicht ausgereift."

Mehr als 20 Länder kooperieren bei der Gaia-Mission

Gaia ist eine Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA, bei der mehr als 20 Länder zusammenarbeiten, darunter auch Deutschland. Deutschland leitet die Koordinationseinheit, die sich mit der Bestimmung der astrometrischen Ergebnisse innerhalb des Datenverarbeitungs- und Analysekonsortiums DPAC beschäftigt. Der vom DLR Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanzierte deutsche Beitrag umfasst das Astronomische Rechen-Institut (Universität Heidelberg), das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, das Max-Planck-Institut für Astronomie (Heidelberg) und das Lohrmann-Observatorium an der Technischen Universität Dresden. Das DLR Raumfahrtmanagement agiert als nationale Raumfahrtagentur. Das Max-Planck-Institut für Astrophysik (Garching) wird an der an der spektroskopischen Datenauswertung für die dritte Ausgabe beteiligt sein. An der ersten Ausgabe des Katalogs waren auch die Hamburger Sternwarte und die Universität Bremen beteiligt.

Weiterführendes Material finden Sie hier:

Software:

Mit der freien Software "Gaia Sky" können Sie sich selbst auf Sternenreise begeben.