Optimierte Anflüge für weniger Lärm und Treibstoffverbrauch

- Effizientere Anflüge durch Änderungen im Flugverkehrsmanagement stehen im Fokus der Forschungsarbeiten ebenso wie die Unterstützung der Pilotinnen und Piloten bei bestehenden Vorgaben der Flugverkehrskontrolle und gegebenen Wetterverhältnissen.

- Bis Ende 2022 wollen die Forschenden Vorschläge für die Optimierung des Betriebs an Bord und am Boden erarbeiten.

- Schwerpunkte: Luftfahrt, klimafreundliches Fliegen

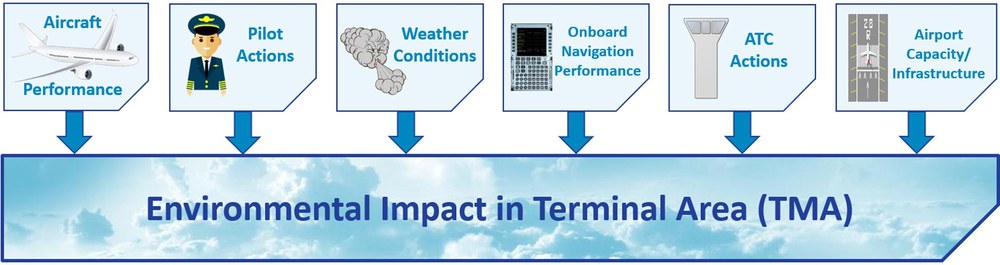

Anflüge auf stark frequentierte Flughäfen sind oft lauter und weniger treibstoffeffizient als sie technisch sein könnten. Denn Flugzeuge müssen vor dem Aufsetzen in einem individuellen Prozess konfiguriert werden. Die Piloten drosseln die Geschwindigkeit, setzen Landeklappen, fahren Vorflügel und schließlich das Fahrwerk aus. Die Flugsicherung schränkt das Flugprofil jedoch ein, und die Wetterbedingungen sind den Piloten oft nur vage bekannt. So hängen die praktische Konfigurationsreihenfolge und damit Lärm und Treibstoffverbrauch eines Anflugs sehr stark von den individuellen Entscheidungen der Piloten und ihrem Zugang zu wichtigen Informationen wie der aktuellen Windsituation ab. Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) zeigte bereits mit der Entwicklung des Pilotenassistenzsystems LNAS, wie Piloten für lärm- und verbrauchsoptimierte Anflüge spürbar unterstützt werden können. Das europäische Forschungsprojekt DYNCAT analysiert nun das Zusammenspiel von Flugzeugen und Flugverkehrskontrolle in der Anflugphase. Bis zum Projektabschluss Ende 2022 wollen die Forschenden Verbesserungsvorschläge für den Betrieb an Bord und am Boden erarbeiten, um ganzheitlich leisere und emissionssparendere Anflüge zu ermöglichen.

„Wir wollen herausfinden, wo regulatorische Änderungen im Flugverkehrsmanagement die Anflüge effizienter machen“, erklärt der Leiter des Projekts DYNCAT Dr. Fethi Abdelmoula vom DLR-Institut für Flugsystemtechnik. „Ebenso betrachten wir, wie Pilotinnen und Piloten bei bestehenden Vorgaben der Flugverkehrskontrolle und Wetterverhältnissen besser unterstützt werden können.“ Bei einem Auftaktseminar zum Projekt im März 2021 diskutierte ein breiter internationaler Teilnehmendenkreis der Berufsgruppen Fluglotsen, Piloten sowie Experten verschiedener Luftfahrtbehörden wie FAA, Eurocontrol und DFS, mit den Forschenden. „Hier zeigte sich bereits im ersten Austausch, dass sich Pilotinnen und Piloten mehr Informationen und eine stärkere Kommunikation mit der Flugsicherung wünschen“, so Abdelmoula weiter. Grundlage für die Projektarbeit sind auch umfangreiche Messdaten von 640 Anflügen auf den Flughafen Zürich. Diese werden umfassend ausgewertet, um das Potential für die Lärm- und Emissionsreduktion optimierter Anflüge genauer zu benennen.

Ein Landeanflug beginnt bereits in einiger Entfernung vor dem Zielflughafen, wenn ein Flugzeug seine Reiseflughöhe verlässt. Bis zum sogenannten 1000 Fuß-Gate in rund 5,5 Kilometern (3 nautische Meilen) vor dem Aufsetzpunkt muss das Flugzeug in vollständiger Landekonfiguration mit ausgefahrenen Vorflügeln, Landeklappen und ausgeklapptem Fahrwerk fliegen. Bis zu diesem Punkt zeigt sich eine große Variation bezüglich Geschwindigkeit, Flughöhe, Zeitpunkt des Setzens von Fahrwerk und Landeklappen entlang der Flugroute. Dies führt wiederum zu unterschiedlichen Strecken und Zeiträumen für die Anflugphase aber auch zu unterschiedlichem Treibstoffbedarf sowie Lärmimmissionen am Boden. Diese Verläufe gilt es erwartbarer und damit planbarer für die Piloten zu machen und sie bei der effizienten Umsetzung zu unterstützen.

Das EU-Projekt DYNCAT

DYNCAT (Dynamic Configuration Management in the TMA*) wird vom SESAR Joint Undertaking im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Vertragsnummer 893568 gefördert. Projektpartner sind die Empa, SWISS Airlines, SkyLab und THALES Avionics sowie das DLR-Institut für Flugsystemtechnik (Projektleitung).

DLR – Forschung für einen klimaneutralen Luftverkehr

Die Folgen des Klimawandels fordern unser Handeln für einen klimaneutralen Luftverkehr. Dabei geht es um neue Technologien die auch in Zukunft eine globale Mobilität gewährleisten. Mit 25 Instituten und Einrichtungen in der Luftfahrtforschung treibt das DLR diesen Wandel mit nachhaltigen Technologien für eine zukunftsfähige umweltverträgliche Luftfahrt voran. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch unsere Kompetenzen aus den Forschungsprogrammen Raumfahrt, Energie und Verkehr.

Das DLR verfügt über eine Systemkompetenz in der Luftfahrtforschung und sieht sich in der Funktion eines Architekten. Das Ziel des DLR ist eine „emissionsfreie Luftfahrt“ um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Dabei müssen die Forschungsergebnisse direkt in die Entwicklung neuer Produkte einfließen.

Auf dem Weg zum klimaverträglichen Luftverkehr besteht ein erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der einer kontinuierlichen Förderung und Unterstützung bedarf. Vieles davon muss in den Grundlagen erforscht, praktisch erprobt und zugelassen werden. Das DLR kann das mit Großanlagen wie seinen Forschungsflugzeugen, Antriebsdemonstratoren und Großrechnern. Im Jahr 2020 hat das DLR gemeinsam mit dem BDLI das Whitepaper ZERO EMISSION AVIATION veröffentlicht. Aktuell arbeitet das DLR an einer ZEROEMISSION-Strategie.

Verwandte Nachrichten

- Pilotenassistenzsystem LNAS wird mit Manfred-Fuchs-Preis ausgezeichnet

- Pilotenassistenzsystem LNAS ermöglicht leisere und treibstoffsparende Anflüge

- Lärmminderungsprojekt LNAS: Probebetrieb am Flughafen Frankfurt gestartet

- Optimierung von Anflugverfahren zur Lärmminderung und Treibstoffreduktion am Flughafen Zürich

- DLR-Assistenzsystem für leiseres Landen wird gemeinsam mit der Lufthansa erprobt