50 Jahre "Earth Day" - Satelliten beobachten dramatische Veränderungen unserer Erde

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ECMWF

- Am 22. April 1970 gründete sich in den USA mit dem ersten „Earth Day“ eine globale Umweltbewegung, die heute aktueller denn je ist – vielfach mit eindrücklichen Erkenntnissen aus dem All

- Deutschland ist heute einer der wichtigsten Partner für die Erforschung der Erde aus dem All

- Schwerpunkte: Globaler Wandel, Klimamonitoring, Umweltschutz, Erdbeobachtung

Millionen Menschen gingen am 22. April 1970 - heute vor 50 Jahren - in den USA auf die Straßen, um gegen Ölpest, Umweltverschmutzung, Walfang und Giftmüll zu demonstrieren - und sie begründeten damit eine Initiative, die schon bald den gesamten Globus erfassen sollte: Die Umweltbewegung, an die der heutige "Earth-Day" erinnert, hat unsere Zivilisation geprägt - vielfach mit wesentlichen Erkenntnissen aus dem Weltraum. In Corona-Zeiten lautet auch hier die Devise #EarthDayAtHome - unter diesem Hashtag sind beispielhaft Aktionen und Informationen zusammengestellt, die wir von zu Hause aus tun können, um unser Bewusstsein für die Verletzlichkeit und Einzigartigkeit unseres blauen Planeten zu schärfen.

Deutschland ist seit dem Start des ersten deutschen Forschungssatelliten AZUR im November 1969 zu einem der weltweit wichtigsten Partner für die friedliche Erforschung der Erde aus dem All geworden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) spielte und spielt hier eine Schlüsselrolle mit eigenen Missionen wie dem deutschen Radarsatelliten-Zwillingspaar TerraSAR-X und TanDEM-X und ab 2021 der EnMAP-Mission sowie den deutschen Beiträgen an ESA-Erdbeobachtungssatelliten wie dem ersten europäischen Wettersatelliten Meteosat in den 1970-er Jahren, gefolgt von ERS und Envisat bis hin zum aktuellen europäischen Satellitennetzwerk des Copernicus-Programmes.

Wertvolle Zeitreihen für das Daten-Archiv der Erde

"Ein Drittel der heute rund 2.200 aktiven Satelliten im Erdorbit liefert Daten zur Erforschung der Erde. Allein die Copernicus-Familie aus derzeit sieben Sentinel-Satelliten spuckt täglich 150 Terabyte neue Beobachtungsdaten aus", schildert Jörn Hoffmann, Copernicus-Programmleiter im DLR Raumfahrtmanagement in Bonn. Dazu kämen gigantische Archive von Missionen der vergangenen fünfzig Jahre mit wertvollen Zeitreihen etwa zum Ozonloch, zur polaren Eisbedeckung oder zur Höhe des Meeresspiegels. "Ohne diese Daten würden wir den Klimawandel und andere Umweltveränderungen heute nicht annähernd so gut verstehen wie wir es tun", so Hoffmann weiter.

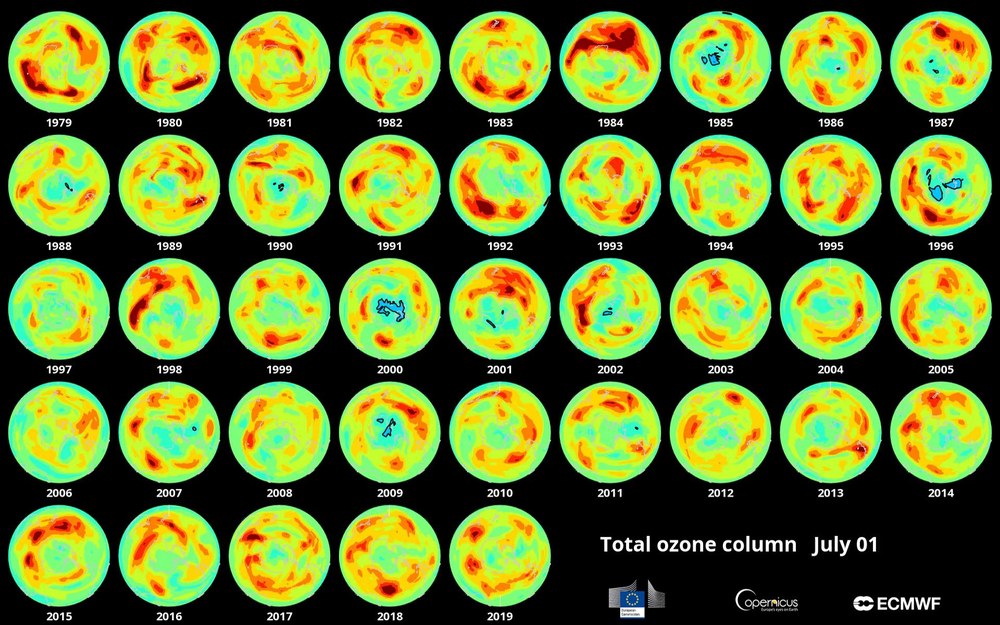

So waren Satellitendaten das Beweismittel der Wahl für den späteren Nobelpreisträger Paul J. Crutzen, um die Existenz und das Ausmaß des Ozonlochs in den 1970-er Jahren zu bestätigen. Das Montreal-Protokoll von 1987 verbot fortan die Produktion bestimmter Atmosphärengase, und gut dreißig Jahre später scheint sich die schützende Ozonschicht in der Troposphäre heute zu erholen. Anders die Eisbedeckung an den Polkappen: Jahr für Jahr dokumentiert der 2005 gestartete europäische Umweltsatellit Cryosat nicht nur die Größe der Eisflächen, sondern auch, wie die Dicke des Eises dramatisch abnimmt - Folge der Erderwärmung unseres Planeten, die an Gletschern und antarktischem Schelfeis schon lange zu sehen, nun aber erstmals quantitativ global messbar geworden ist.

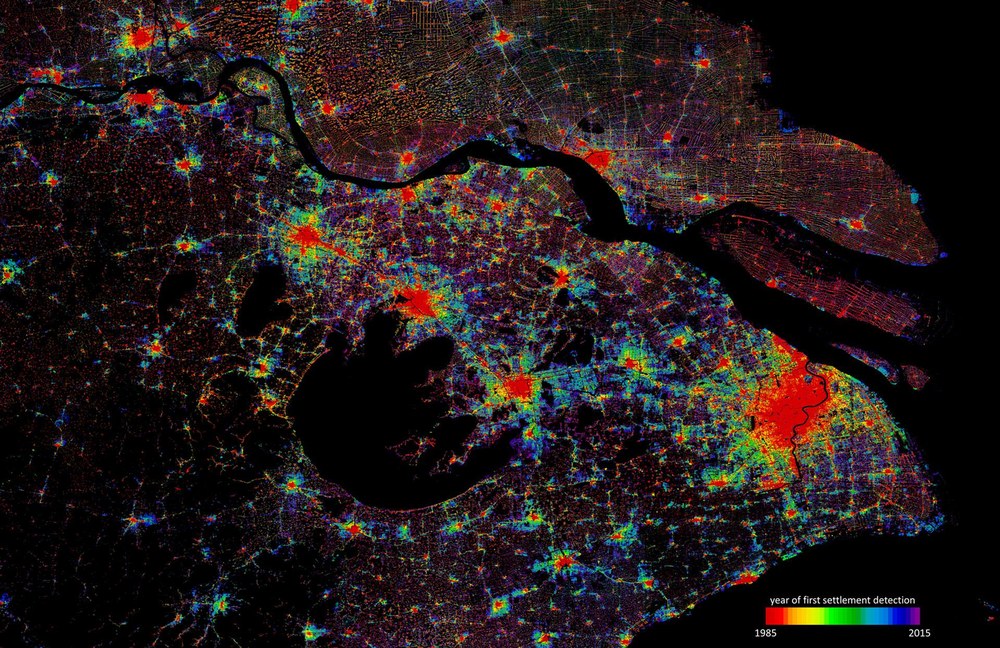

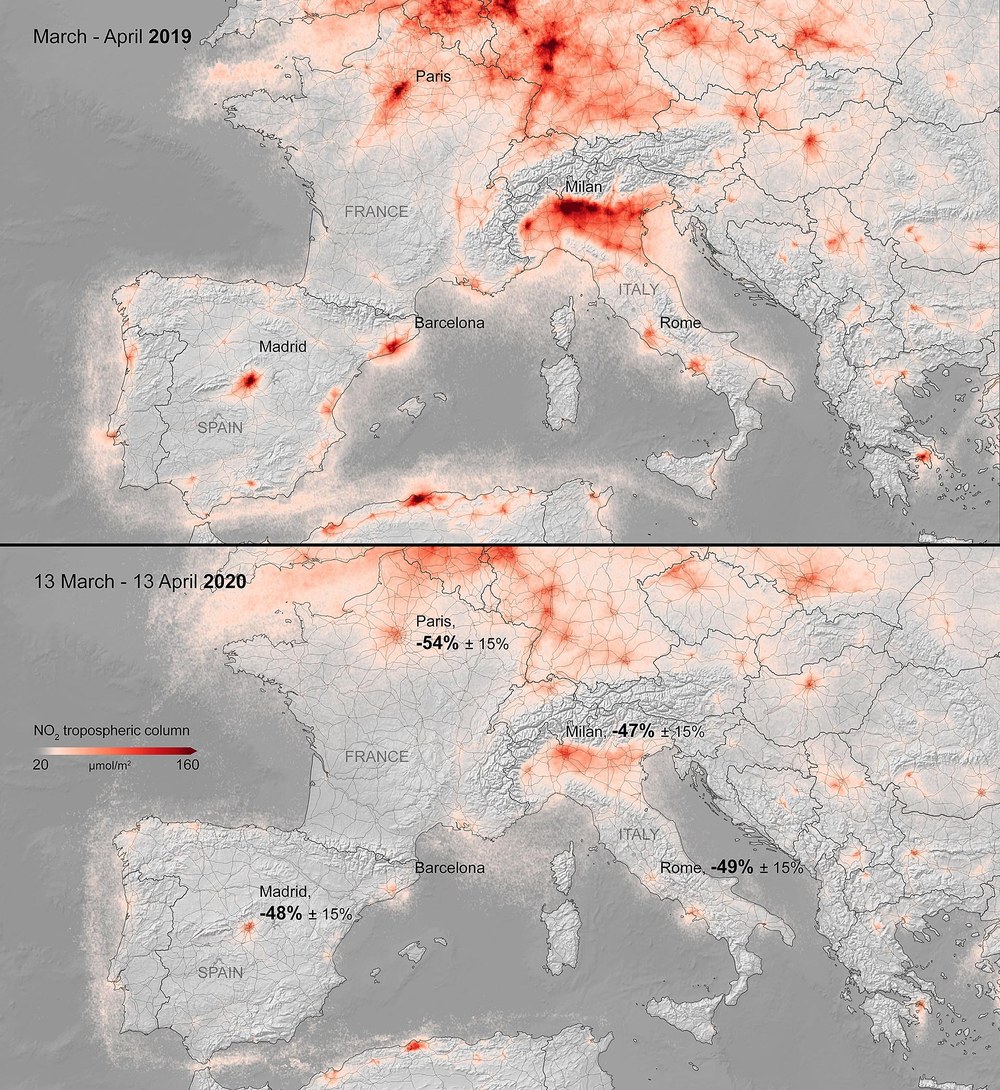

"Die schleichende Veränderung unserer Umwelt ist ohne Satellitendaten kaum nachvollziehbar. Die Flächen städtischer Besiedlung, die Versiegelung ganzer Landstriche mit Gewächshäusern, die Ausbreitung von Wüsten, die Abholzung des Regenwaldes oder das Ausmaß brennender Kohleflöze weltweit sind einige Beispiele dafür. Mit Beobachtungen aus dem All kann man heute gut erkennen, wie sich Stickoxide, Treibhausgase oder Feinstaubpartikel in der Atmosphäre verteilen oder präzise modellieren, wie das Wetter in der kommenden Woche sein wird", nennt Hans-Peter Lüttenberg, Leiter der Abteilung Erdbeobachtung am DLR Raumfahrtmanagement, einige praktische Beispiele.

Die Erdbeobachtung hat unser Wissen über unseren Heimatplaneten nachhaltig verändert

Und so hat die Erdbeobachtung aus dem All nicht nur unseren Blick auf die Erde radikal verändert, sondern auch unser Wissen über sie, erläutert Jörn Hoffmann: "Die Ziele der Earth-Day-Bewegung sind heute aktueller denn je - vom kaum gebremsten Verbrauch natürlicher Ressourcen bis hin zur oft dramatischen Verschmutzung von Land, Wasser und Luft. Der Klimawandel ist auch infolge von Satellitendaten nicht mehr zu leugnen, seine Folgen immer sicherer vorhersagbar." Die Erholung des Ozonlochs über den Polen oder von Ökosystemen in Schutzgebieten wird ebenfalls von Satelliten überwacht. Schließlich finden die Daten aus dem Erdorbit zunehmend auch in unserem Alltag ihren Platz - etwa bei Ozon-Apps, UV-Strahlungskarten, dem Waldzustandsbericht und in der modernen Landwirtschaft. Die Corona-Pandemie unterstreicht indes, wie wichtig diese Daten sind. Durch den Rückgang des internationalen Flugverkehrs liegen kaum noch flugzeugbasierte Wetterdaten aus der hohen Atmosphäre vor. Dabei sind diese für das Wettergeschehen von zentralem Wert. Hier unterstützt nun der ESA-Satellit Aeolus, der Windprofile und Wasserdampfbewegungen und damit genau das beobachten kann, was wir das Wetter nennen.