Wie effektiv sind Alltagsmasken? Ein wissenschaftlicher Blick auf eine viel diskutierte Frage

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

- Mehrere DLR-Institute untersuchten in einem Gemeinschaftsprojekt die Wirksamkeit von Stoffmasken.

- Es zeigen sich deutlich positive Ergebnisse, obwohl kleinere Aerosole den Stoff durchdringen können.

- Die genutzte Technik wird normalerweise für die Untersuchung von Luftströmen in der Luft- und Raumfahrt verwendet.

- Schwerpunkte: Medizin

Alltagsmasken stellen eine wichtige Komponente in der Bekämpfung der Corona-Pandemie dar. Neueste Erkenntnisse zeigen, wie beim Tragen einer Maske die Atemluft umgelenkt wird und wohin sich die darin befindlichen Aerosole verteilen.

In einem interdisziplinären Gemeinschaftsprojekt haben mehrere Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Funktionsweise und Wirksamkeit von Alltagsmasken aus Stoff untersucht. Die Experimente zeigen deutlich den Einfluss von Alltagsmasken auf die Verteilung ausgeatmeter Aerosole und Partikel sowie ihren positiven Beitrag zum Schutz vor Infektionen.

Filterwirkung und aerodynamischer Effekt

Bereits die erste Auswertung der Versuchsdaten zeichnet ein deutliches Bild über den Wirkungsmechanismus von Masken:

"Die Versuche zeigen deutlich den positiven Effekt von Alltagsmasken und das obwohl kleine Aerosole den Stoff durchdringen können.", sagt Versuchsleiter Prof. Andreas Schröder vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik. Ausgeatmete Bioaerosole sind zu einem wesentlichen Anteil kleiner als 5 µm, die Maschenweite von Stoffmasken liegt deutlich darüber. Die Aerosole passieren fast ungehindert die Maschen der Versuchsmasken und folgen im weiteren Verlauf dem Strömungsfeld im Raum. - Stoffmasken schützen aber dennoch! - Der Wirkungsmechanismus liegt im Verlangsamen und Umlenken der Atemluft. Die Laborversuche zeigen, dass die Mund-Nasen-Masken den ausgeatmeten Luftstrom mit den Aerosolen effektiv abbremsen.

Die Thermik, hervorgerufen durch die Körperwärme, lässt mögliche infektiöse Partikel, die durch die Maskenwirkung bei ruhiger Raumluft in Körpernähe bleiben, in Richtung Raumdecke schweben, wo sie der Luftströmung folgen und sich langsam im Raum verteilen. Bei längeren Wegen durch den Raum und durch die begleitende turbulente Durchmischung mit der Raumluft werden die Aerosole weiter verdünnt. Die lokale Konzentration der möglichen infektiösen Aerosole im Raum sinkt durch die Masken insbesondere gegenüber Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Auf regelmäßige Lüftung muss dennoch geachtet werden, um Anreicherungen möglicher Bioaerosole im Raum zu vermeiden. Aus physikalischer Sicht vergrößert sich das Volumen mit der dritten Potenz des Abstands (vgl. die Angabe Kubikmeter, m³), wodurch die Konzentration von Bioaerosolen sinkt. Deshalb ist es auch beim Tragen einer Maske ratsam, die Abstandsregeln zu beachten.

Methodik

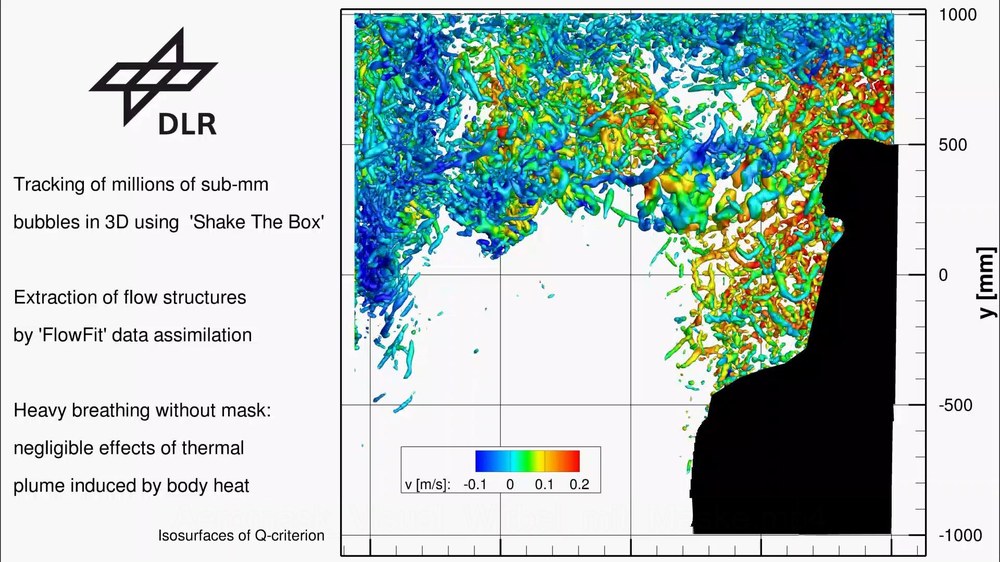

Die bildgebenden Messverfahren des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik werden im DLR üblicherweise für die Untersuchung von Strömungen in der Luft- und Raumfahrt genutzt. Im Projekt Aeromask wird eine im DLR entwickelte "3D Particle Tracking-Technologie" eingesetzt, um an der Verbreitung infektiöser Sars-CoV-2-Viren zu forschen. Die Technik ermöglicht es, den Luftstrom des Atmens, seine Ablenkung durch Masken und den damit einhergehenden Transport von Aerosolen in einem mehrere Kubikmeter großen abgeschlossenen Raum bis zu einer Scala von einigen Millimetern genau zu verfolgen. Eine Visualisierung veranschaulicht die dynamische Verteilung der potentiell infektiösen Aerosole und Partikel im Raum.

In der ersten Phase wurden die Strömungsmechanik der Atem- und Raumluft und der Einfluss unterschiedlicher Alltagsmasken untersucht. Dazu wurde ein 12 m³ großer Experimentierraum mit Seifenblasen geflutet, die so klein sind wie Zuckerkörner (Ø ~ 350 µm). Durch ihre Helium-Luft-Füllung schweben sie längere Zeit in der Luft und folgen dem komplexen Strömungsfeld des Raumes.

Im Testraum atmet eine sitzende Testpuppe. Ihre künstliche Lunge erzeugt eine zyklische Luftströmung, die der eines Menschen gleicht. Eine eingebaute Heizung gibt die Wärmeleistung eines Menschen ab und bildet die zugehörige Thermik in der umgebenden Luft.

Hochauflösende Kameratechnik

Mehrere hochauflösende Streaming-Kameras mit jeweils 50 MPixel Auflösung halten die Bewegung der Seifenblasen fest, die mit pulsierendem Licht aus einem großen Aufbau von LED-Leuchten angestrahlt werden.

Um die Bewegungslinien (Trajektorien) der Millionen von einzelnen Seifenblasen zu verfolgen und das Strömungsfeld im gesamten Raumvolumen in seiner zeitlichen Abfolge zu vermessen, entwickelten die Strömungsforscher ausgefeilte volumetrische Auswertungs- und Datenassimilationsverfahren für ihre Analyse. Das DLR eigene "Shake-The-Box" (STB) Particle Tracking Verfahren erlaubt es auf Basis von zeitaufgelösten Abbildungen dieser kleinen Seifenblasen mittels weniger Kameras, eine sehr große Anzahl ihrer 3D Bahnlinien in der Strömung zu rekonstruieren. Bei der STB Technik wird die in den Partikelbildern enthaltene Zeitinformation bei der 3D Rekonstruktion optimal genutzt, wodurch etwa zehn Mal mehr Partikel-Bahnlinien im Messvolumen vermessen werden können als bei bisherigen Particle Tracking Verfahren.

Weitere Projektphasen

Auf die erste Laborphase des Projektes folgen nun zwei weitere Phasen, um die Aussagen über die Infektiosität und Bewegung der sich im Raum verteilenden Aerosole zu vertiefen. Am Institut für Softwaretechnologie des DLR wird im nächsten Schritt auf Basis der Messdaten eine Simulation und Visualisierung zur Bewegung von Aerosolen und Partikeln im Raum erstellt. Die Eigenschaften von simulierten Bioaerosolen (definierte Mischungen verschiedener Mikroorganismen) und deren Interaktion mit Masken werden vom DLR-Institut für Raumfahrtmedizin in der Arbeitsgruppe Luft- und Raumfahrtmikrobiologie untersucht.

Die Resultate der nächsten Forschungsphasen des Projekts Aeromask liegen im Frühjahr 2021 vor.