Neue Mobilitätskonzepte für lebenswerte Orte

- Im Projekt VMo4Orte wurden neue Mobilitätskonzepte erforscht, konzipiert und weiterentwickelt: von verbesserten intermodalen Verkehrsnetzen über digitale Mobilitätsmanagementsysteme bis hin zu neuartigen Fahrzeugkonzepten.

- Es wurden wesentliche Erkenntnisse darüber gewonnen, wie das Verkehrssystem in Städten und ihrem Umland gestaltet werden kann - sowohl für den Personenverkehr als auch die städtische Versorgungslogistik.

- Projektpaten aus Verkehrs- sowie Logistikunternehmen, Kommunalverwaltungen und der Fahrzeugindustrie waren beteiligt.

- Schwerpunkte: Verkehr, Luftfahrt, intelligente Mobilität der Zukunft

Im Projekt Vernetzte Mobilität für lebenswerte Orte, kurz VMo4Orte, wurden Lösungsbausteine für einen zukunftsweisenden Wandel des Verkehrssystems entwickelt und erprobt. Projektpaten aus Verkehrsunternehmen sowie aus Kommunen, Verbänden und Unternehmen der Mobilitäts- und Logistikbranche waren beteiligt. Ihre Anforderungen und Erfahrungen konnten somit in das Projekt eingebunden und die Machbarkeit der entwickelten Konzepte, Modelle und Werkzeuge sichergestellt werden.

Aus der gemeinsamen Forschung ergaben sich realistische und skalierbare Lösungen für Mobilitäts- und Logistikkonzepte, die auf verschiedenste städtische und ländliche Kontexte übertragen werden können. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht.

Umgestaltung von Straßenräumen

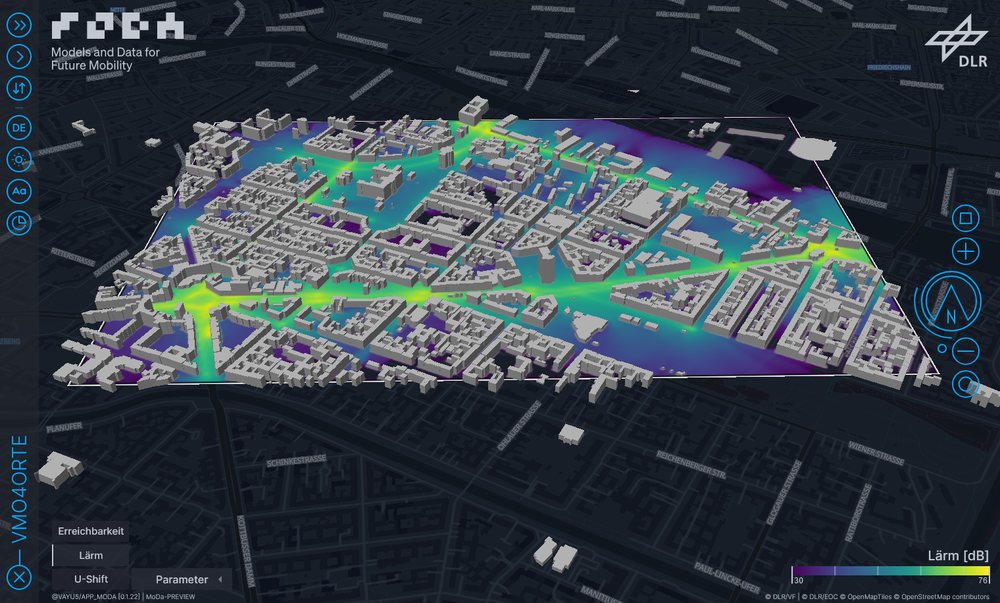

In Städten und Kommunen ist die Untersuchung von Umgestaltungsmaßnahmen wichtig, um den Einfluss von verkehrlichen Maßnahmen auf Lebensqualität, lokale Wirtschaft und Mobilität zu verstehen. In einem Beispielgebiet in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg wurden Maßnahmen von DLR-Forschenden zunächst modelliert. „Es konnte festgestellt werden, dass durch Einbahnstraßen, Diagonalsperren und Zonen für Fußgängerinnen und Fußgänger deutlich weniger der private Pkw genutzt wurde“, stellt Dr. Julia Schuppan, Projektleiterin am Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), fest. Dafür wurde mehr zu Fuß gegangen, das Fahrrad oder der ÖPNV genutzt. Bei der Lärmbelästigung konnte ebenfalls ein Rückgang verzeichnet werden. Hier zeigen die Ergebnisse der DLR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Folgendes: Mit Hilfe zeitaufgelöster Lärmkarten, die in der Simulation eingebunden wurden, kann eine Grundlage geschaffen werden, Verkehr tageszeitabhängig so zu lenken, dass Anwohnende gut schlafen und dennoch automobil sein können.

Den Umgestaltungsmaßnahmen stehen lokale Gewerbetreibende oft kritisch gegenüber, da sie befürchten, Kunden zu verlieren. Zur Bewertung der Attraktivität des Standorts analysierten DLR-Forschende Mobilitätsdaten aus Mobiltelefonen, um die Fußgängerfrequenz zu messen. Dabei zeigte sich, dass die umgestaltete Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg ein Wachstum an Besucherinnen und Besuchern von 35,7 Prozent verzeichnen konnte. Zum Vergleich blieb die Frequentierung anderer Straßen in zwei weiteren Stadtteilzentren ohne Umgestaltungsmaßnahmen gering bis unverändert. Hier stiegen die Besuchszahlen in der Goltzstraße in Berlin-Schöneberg um 11,7 Prozent und in der Kastanienallee in Berlin-Pankow um 0,4 Prozent. Die Umgestaltungsmaßnahmen zeigen einen deutlich positiven Effekt auf die Fußgängerfrequenz, weshalb angenommen werden kann, dass die Beruhigungsmaßnahmen nicht nur die Aufenthaltsqualität steigern, sondern sich insgesamt auch positiv auf Laufkundschaft für die Läden auswirken.

Mobilitätsinnovationen

Ein weiterer Teil der untersuchten Lösungsbausteine im Projekt ist die Akzeptanz von Mobilitätsinnovationen. Dabei standen automatisiertes Fahren und Elektromobilität im Fokus.

Auf der Bundesgartenschau BUGA 2023 in Mannheim wurde das fahrerlose Fahrzeug U-Shift vorgestellt und erhielt von den Besuchenden sehr positive Rückmeldungen. In Workshops mit Interessentengruppen wie Fahrgästen, Kommunen, Verkehrsbetreibern und Automobilzulieferern wurde Elektroleichtfahrzeugen (LEVs) ein hohes Potenzial bescheinigt: Beispielsweise werden im mobilen Pflegedienst die kompakten Abmessungen und Kostenpotenziale der LEVs als Vorteil gesehen. Der Einsatz reduziert zudem den Kilometerverbrauch um 50 Prozent und senkt die Emissionen um 44 Prozent. Zudem trägt der gestiegene Anteil an Grünstrom zur Reduktion von Treibhausgasen bei. Eine rückspeisefähige Ladeinfrastruktur (sogenanntes vehicle-to-grid) unterstützt diesen Prozess zusätzlich. Allerdings ist die Resonanz nicht durchweg positiv: In den Workshops wurde auch eine kritische Einstellung gegenüber Elektromobilität deutlich.

„Die breite Öffentlichkeit sollte stärker über die Gesamtkosten der Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturnutzung sowie die Reichweiten aufgeklärt werden“, erklärt die Projektleiterin. Als weitere Maßnahme sollte die Abschaffung aller klimaschädlichen Subventionen den Markt der Elektromobilität stärken. Außerdem würde zur Anschaffung eines Elektrowagens ein Social-Leasing-Konzept beitragen, ähnlich wie es das bereits in Frankreich gibt. So können auch unteren Einkommensklassen eine Anschaffung von E-Pkws ermöglicht werden.

Neue Lieferkonzepte

Auch nachhaltige, effiziente und umweltfreundliche Lieferkonzepte können zur Lösung städtischer Verkehrsprobleme beitragen. Diese müssen jedoch von den Kunden nachgefragt und die damit verbundenen Mehraufwände bezahlt werden. Eine Kundenbefragung zeigt, dass die Bereitschaft von den Konsumierenden zur Nutzung neuer Lieferkonzepte bisher nur vergleichsweise gering ausgeprägt ist – und deutlich schlechter, wenn sie einen Aufpreis zahlen müssten. Zwei Drittel der Befragten können sich vorstellen, alternative Zustelloptionen zu nutzen; allerdings stellt die Hälfte davon die Bedingung, dass diese kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt würde lediglich ein Fünftel der Befragten eine umweltfreundliche Alternative in Anspruch nehmen, sofern sie keine Mehrkosten gegenüber dem Standardversand verursacht. Weniger als fünf Prozent wären auch bereit einen Aufpreis zu zahlen.

„Es zeigt sich zudem ein konstanter Alterseffekt: je jünger eine Person ist, desto häufiger wird online bestellt. Ältere Personen bestellen deutlicher weniger im Internet“, führt die Wissenschaftlerin aus. Mit der zunehmenden Alterung ist zu erwarten, dass das Volumen der Online-Bestellungen mit den Jahren ebenfalls zunimmt. In Workshops wurden daher Maßnahmen mit Projektpaten aus Logistik und Verwaltung diskutiert und alternative Zustellungsoptionen auf ihre Effekte untersucht, die Kundinnen und Kunden aktiv nutzen können. „Im Fokus standen dabei lokale Zwischenlager, sogenannte Mikro-Depots, White-Label-Zustellungen, Paketshops und Ladezonen“, erklärt Dr. Julia Schuppan.

Die Bereitschaft zur Einführung und Weiterentwicklung alternativer, nachhaltiger Konzepte ist vorhanden. Dennoch bestehen Hürden wie beispielsweise in der Finanzierung, Einführung und praktischer Umsetzung. Aus Sicht von Logistik und Verwaltung fehlt es häufig an Transparenz über die positiven Effekte, die solche Maßnahmen mit sich bringen könnten.

Mobilitätswende in ländlichen Regionen

Im ländlichen Raum gestaltet sich die Mobilitätswende schwierig, da das Auto aufgrund mangelnder öffentlicher Verkehrsanbindungen das bevorzuge Verkehrsmittel ist. „Lösungen für einen weniger umweltbelastenden Verkehr wären Verbesserungen oder Schaffung von nachhaltigen Mobilitätsangeboten wie der Ausbau von Fahrradwegen oder Carsharing-Angeboten“, sagt Julia Schuppan. Interviews mit verschiedenen Gemeinden zeigen zwar, dass es Ideen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs gibt, jedoch fehlt es oft an Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. So bleibt ein übergreifendes Konzept meist aus.

Im kleinstädtischen und ländlichen Raum kann die Mobilitätswende jedoch vor allem durch On-Demand Verkehr, also flexible bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote, positiv beeinflusst werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten anhand von Simulationsstudien zeigen, dass durch die Bündelung von Fahrtanfragen höhere Effizienzen im Vergleich zu Taxi- oder privaten PKW-Fahrten erzielt werden können, die eineinhalb- bis zweimal so hoch sind. „Wir konnten feststellen, dass die höchste Effizienz erreicht wird, wenn der On-Demand Verkehr insbesondere als Zu- und Abbringer zu zentralen Orten wie Bahnhöfen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen eingerichtet wird. Außerdem werden festgelegte Haltestellen benötigt, die virtuell gekennzeichnet sein können“, führt Julia Schuppan aus. On-Demand-Verkehre weisen sich dadurch besonders im ländlichen Raum als eine starke Unterstützung in der Mobilitätswende aus.

Weiterführende Links

Zum Projekt

Das DLR-Institut für Verkehrsforschung untersucht im Projekt VMo4Orte vernetzte Mobilitätskonzepte für lebenswerte Städte. Gemeinsam mit 18 weiteren DLR-Instituten werden innovative Lösungen für intermodale Verkehrsnetze und urbane Logistik entwickelt. Mit dem Ende der Projektlaufzeit von VMo4Orte sind alle Beiträge und Ergebnisse in der Broschüre „Wissen.Kompakt“ zusammengefasst und steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

Das Projekt wurde im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Bundes umgesetzt.