Die Klimawirkung von Langstreckenflügen reduzieren

Ergebnisse des DLR-Projekts KuuL zur Klimaverträglichkeit von Langstreckenflugzeugen

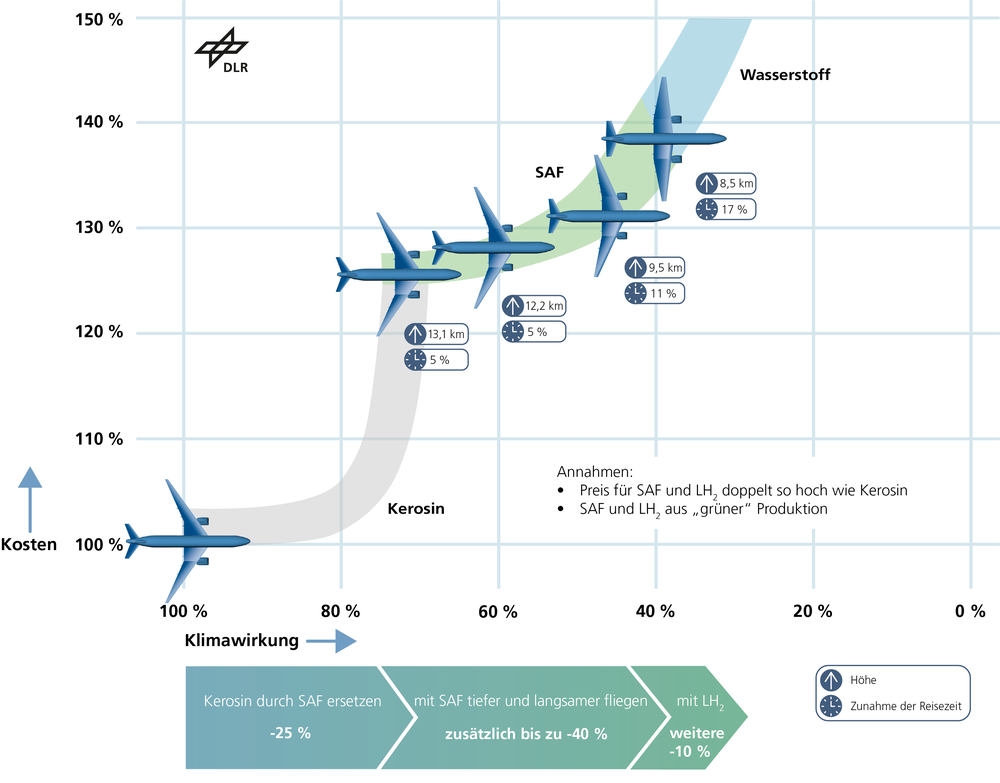

Die Ergebnisse des DLR-Projekts KuuL (Klimafreundlicher ultra-effizienter Langstreckenflug) zeigen: Die Reduktion der Klimawirkung durch Anpassung der Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit und der Wahl des Energieträgers führt zu steigenden Betriebskosten. Tiefer und langsamer fliegende Flugzeuge benötigen eine verringerte Pfeilung des Tragflügels.

Der Einfluss der Emissionen von Langstreckenflügen auf den Klimawandel, die sogenannte Klimawirkung, lässt sich bereits durch kleine Änderungen in der Flughöhe, der Fluggeschwindigkeit und der Wahl des Energieträgers deutlich verbessern. Das zeigen die Ergebnisse des DLR-Projekts KuuL (Klimafreundlicher ultra-effizienter Langstreckenflug). In KuuL wurden Kerosin, nachhaltig erzeugte, CO2-neutrale Synthesekraftstoffe – sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF) - sowie Wasserstoff verglichen und in Verbindung mit geringfügig reduzierten Flughöhen und -geschwindigkeiten für die jeweiligen Energieträger benötigte Flugzeugentwürfe angefertigt.

- Durch einen Wechsel von Kerosin zu SAF kann die Klimawirkung um etwa 25 Prozent verringert werden, ohne dass neue Flugzeuge erforderlich sind.

- Wird zusätzlich zum Kraftstoffwechsel noch die maximale Flughöhe um bis zu 2000 Meter verringert, kann eine Verminderung der Klimawirkung um bis zu 60 Prozent erreicht werden.

- Bei verringerter Flughöhe muss aufgrund der höheren Luftdichte auch die Flugzeugform angepasst und insbesondere die Flügelpfeilung verkleinert werden.

- Auch die Fluggeschwindigkeit müsste um bis zu 15 Prozent reduziert werden, um weiterhin energieeffizient zu bleiben. Dies würde dann allerdings die Entwicklung neuer Flugzeuge erfordern

- Die reine Klimawirkung der CO2-Emissionen reduziert sich um hundert Prozent, wenn SAFs CO2-neutral produziert werden. Das bedeutet, bei der Herstellung dieser Synthesekraftstoffe wird nur so viel CO2 abgegeben, wie zuvor durch Pflanzen oder andere Prozesse aus der Atmosphäre entnommen wurde.

- Mit zunehmender Reduktion der Klimawirkung steigen jedoch die Betriebskosten an, da die Flugzeuge dann weniger Flüge pro Tag durchführen können. Zunächst nur wenig, dann aber immer rascher.

- Der Wechsel zu flüssigem Wasserstoff (LH2) kann die Klimawirkung um bis zu 75 Prozent verringert werden. Deshalb kann LH2 für die Langstrecke eine langfristige Alternative zu SAF sein.

- Berücksichtigt man den 30 bis 40 Prozent geringeren Primärenergiebedarf bei der Produktion von LH2 im Vergleich zu SAF zeigt sich das Potential für diesen Technologiepfad.

- Mit flüssigem Wasserstoff betriebene Flugzeuge erfordern aber neue Flugzeugentwürfe. Obwohl die Masse von Wasserstoff für die gleiche Energiemenge viel geringer als die von Kerosin oder SAF ist, wären größere und schwerere Tanks mit spezieller Temperaturisolierung sowie wesentlich komplexere Kraftstoffsysteme und neuartige Brennkammern in den Triebwerken erforderlich. Um die großen Wasserstofftanks unterzubringen, müsste auch der Rumpfdurchmesser vergrößert werden. Um die Bildung von klimawirksamen Kondensstreifen zu vermeiden müsste auch hier wegen der höheren Emission von Wasserdampf tiefer und etwas langsamer geflogen werden.

Verwandte Nachrichten

Kontakt

Falk Dambowsky

Leitung Media Relations, Presseredaktion

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Kommunikation

Linder Höhe, 51147 Köln

Tel: +49 2203 601-3959

Dr. Martin Hepperle

Transportflugzeuge

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig

Vera Koopmann

Institutskommunikation

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig