ELK: Kartierung nationaler, regionaler & globaler Emissionen des Transportsektors

- Globale Emissionskataster von CO2 und Nicht-CO2-Emissionen aus den Verkehrssektoren (Landverkehr, Schifffahrt und Luftfahrt) wurden erstellt, unter Berücksichtigung der indirekten Verkehrsemissionen aus dem Energiesektor und mit einer einzigartigen Differenzierung der Emissionen in Subsektoren (zum Beispiel Pkw versus Lkw, Personen- versus Güterverkehr)

- Lärmimmissionen für den Straßen- und Schienenverkehr in Deutschland, für die wichtigsten deutschen Flughäfen und für die circa 23.000 Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland wurden kartiert. Zudem wurden für die Modellregion Hamburg Straßenverkehrs- und Fluglärm modelliert.

- In einem Anwendungsfall für die Modellregion Hamburg wurden hochaufgelöste Emissionsdaten mit detaillierten Atmosphärenmodellen kombiniert, um Luftqualitätskarten für den Verkehr in einem urbanen Gebiet zu erzeugen.

Die Emissionen des Verkehrs und der damit verbundenen Sektoren tragen deutlich zum Klimawandel bei. Die zugehörigen Emissionen nehmen nach wie vor zu, sodass die Erreichung der Pariser Klimaziele gefährdet ist. Zudem tragen diese Sektoren in besonderer Weise zum Lärm und zur Beeinträchtigung der Luftqualität bei. Es gibt derzeit keine Kataster, die die Emissionen (Gase, Partikel, Schall) aller Verkehrsmodi (Landverkehr, Luftfahrt, Schifffahrt) und der damit verbundenen Energieerzeugung sowie die Emissionen für die Herstellung der Fahrzeuge und Infrastrukturen konsistent erfassen. Die vorhandenen Kataster erlauben auch keine Zuordnung zu Untergruppen (zum Beispiel Pkw) oder Aspekten wie Verkehrsleistung. Jedoch sind solche Kataster eine notwendige Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige vergleichende Bewertung der Wirkungen des Verkehrs auf globaler, europäischer und nationaler Ebene, auch im Hinblick auf eine Verkehrswende. Darüber hinaus werden solche Kataster für die Entwicklung von Szenarien zukünftiger Emissionen und für die Erstellung belastbarer Bewertungen von Klimaschutzmaßnahmen und sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung der Lärmbelastung benötigt.

Im strategischen DLR-Impulsprojekt EmissionsLandKarte (ELK) wurden die interdisziplinären Kompetenzen des DLR durch die Zusammenarbeit von 24 Instituten unter der Leitung des Instituts für Physik der Atmosphäre (Oberpfaffenhofen) und des Instituts für Verkehrsforschung (Berlin) kombiniert, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern. Die ELK-Ergebnisse etablieren eine primäre Informationsquelle für verschiedene Interessenvertreter und Zielgruppen, seien es Entscheider in der nationalen Politik und Verwaltung, die wissenschaftliche Community der Klima-, Luftqualitäts- und Lärmmodellierung oder das Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC).

Globale Emissionskataster

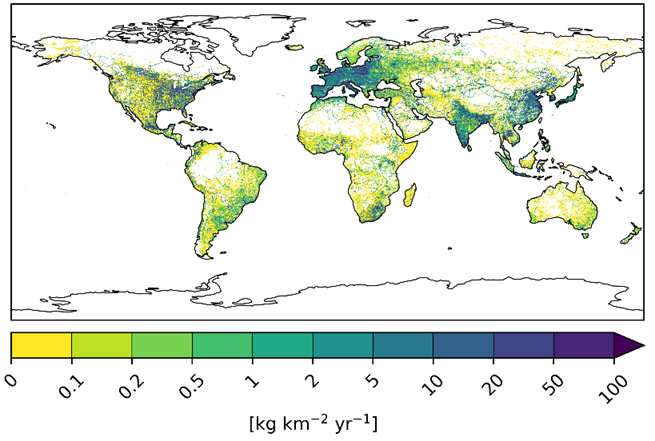

Globale Emissionskataster wurden für den Landverkehr, die Schifffahrt und die Luftfahrt erstellt. Zudem wurden die indirekten Verkehrsemissionen aus dem Energiesektor (Raffinerien) und mit Verkehr verbundenen Emissionen aus dem Industriesektor berechnet. Die Kataster umfassen die Emissionen von Treibhausgasen (CO2, CH4 und N2O) sowie jene von kurzlebigen klimawirksamen Substanzen wie Stickoxiden (NOx = NO + NO2), Schwefeldioxid (SO2) und Partikeln (Ruß und organischer Kohlenstoff). Für den Straßenverkehr wurden zusätzlich noch die nicht aus Verbrennungsprozessen stammenden Partikelemissionen durch Reifen- und Bremsabrieb quantifiziert. Die Emissionen wurden auf einem 0,1° x 0,1°-Gitter kartiert. Die Luftfahrtemissionen wurden auf einem dreidimensionalen Gitter berechnet, das auch die Verteilung der Emissionen auf Fluglevel berücksichtigt. Die Emissionen wurden in der Regel auf Monats- und Jahresmittelbasis quantifiziert. Stündlich aufgelöste Emissionen wurden zusätzlich für die Schifffahrt und die Luftfahrt berechnet. Die globalen Kataster wurden durch einen Vergleich mit anderen etablierten Emissionskatastern validiert. Hierbei wurden die CEDS-, CAMS- und EDGAR-Daten betrachtet. Darüber hinaus wurde im Projekt ELK eine neue Methode zur quantitativen Auswertung der Unsicherheiten der Emissionsdaten entwickelt. Die ELK-Luftfahrtdaten wurden mit der CMIP-Arbeitsgruppe geteilt, die sich mit der Erstellung von globalen Emissionen für die IPCC-Modelle beschäftigt. Damit trägt das DLR mit seiner Expertise im Bereich Emissionsmodellierung auf internationaler Ebene zur Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels bei. Die ELK-Emissionsmodelle und die im Projekt aufgebaute Expertise finden außerdem Anwendung in zwei weiteren DLR-Projekten: dem Verkehrsprojekt MoDa (in dem es um die Entwicklung eines Service zur Bewertung von Klimaschutz- und Luftqualitätsmaßnahmen geht) und dem Impulsprojekt CLEANLIEST (in dem für Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenverkehr Szenarien zur Quantifizierung der Klimawirksamkeit von Wasserstoffemissionen erstellt werden).

Regionale Lärmkarten für Deutschland und die Modellregion Hamburg

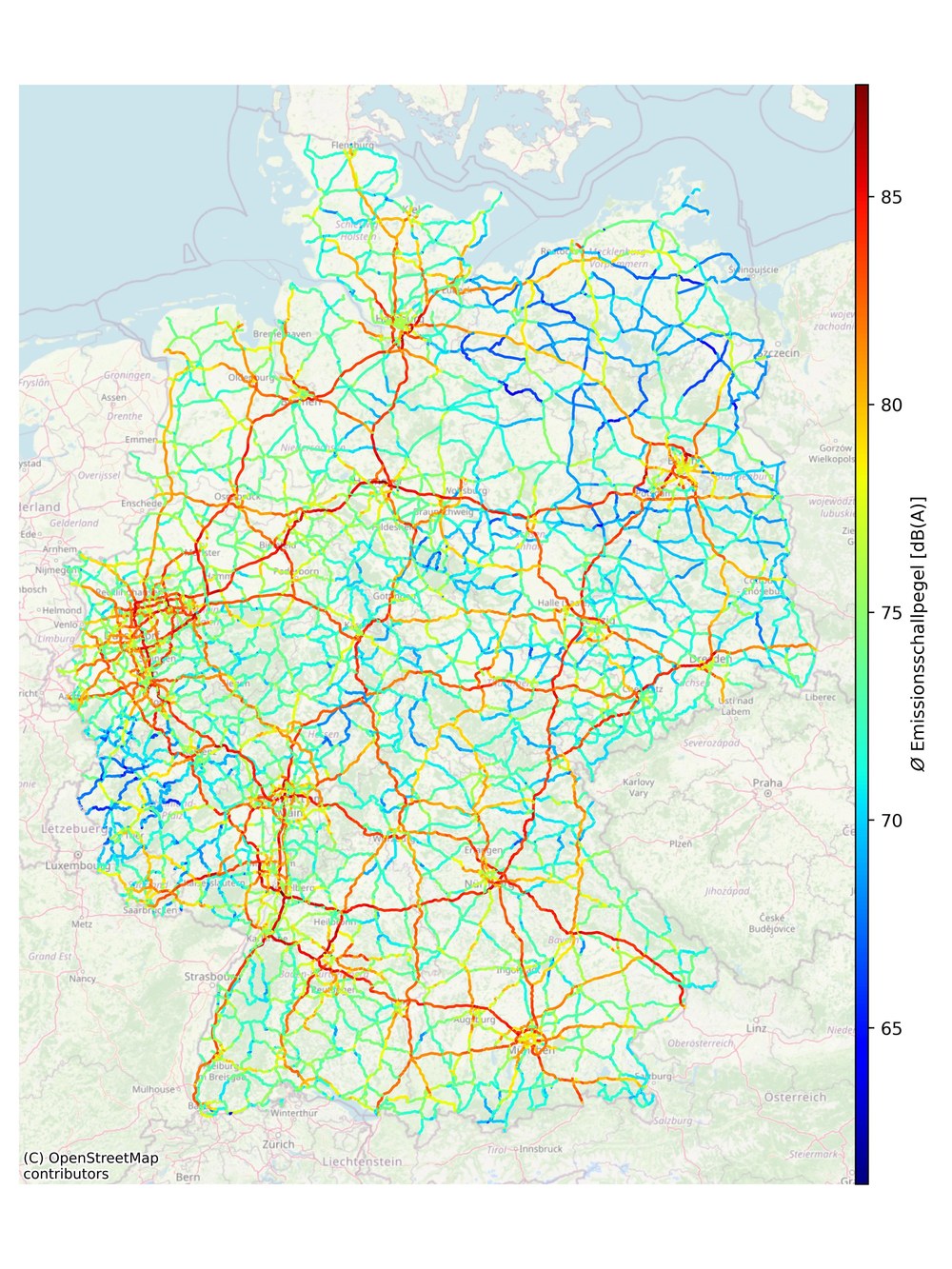

Lärmimmissionskarten für den Straßen- und Schienenverkehr in Deutschland wurden auf Basis von im Projekt erzeugten Verkehrsdaten erstellt. Das Produkt enthält für alle Hauptverkehrsstraßen in Deutschland sowie jene in der Modellregion Hamburg den Lärmemissionspegel sowie die zur Visualisierung benötigten Koordinaten der Knotenpunkte. Zur Quantifizierung der Fluglärmimmissionen für verschiedene Flughäfen in Deutschland wurde die Prozesskette PLATON (flight-PLAn-TO-Noise) entwickelt: Diese verbindet Flugverkehrssimulationsdaten mit einer Flugbahnsimulation, um die Fluglärmberechnung durchzuführen. Mit PLATON kann die Fluglärmbelastung an Flughäfen simuliert werden. In ELK wurden die Lärmberechnungen für 2019 und für ein Szenario in 2030 durchgeführt. Für die Modellregion Hamburg wurden zudem zeitlich aufgelöste Immissionsgitter für Straßen- und Fluglärm erzeugt, die einen repräsentativen Tag für ein ausgewähltes 2 x 2 Kilometer großes Rechengebiet umfassen. Schließlich wurden rund 23.000 Binnenland-Windkraftanlagen kartiert und deren Schallausbreitung modelliert. Da die Berücksichtigung von Topografie und Meteorologie auf die Schallausbreitung im Allgemeinen sehr komplex und rechenintensiv ist, wurde hierbei nur die geometrische Ausbreitung berücksichtigt. Ziel war die Berechnung einer Obergrenze für den Immissionspegel, welche im Ergebnis eine erste grobe Einschätzung besonders belasteter Gebiete in Deutschland ermöglichen soll. Die in ELK entwickelte Methode sowie die resultierenden Lärmkarten können die Untersuchung städtischer Umgestaltungsmaßnahmen (zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen) hinsichtlich Nachtruhe unterstützen. Außerdem findet diese Methode im DLR-Projekt DEPA-ext. weitere Anwendung, in dem die Berechnung der Fluglärmentwicklung auf weitere Flughäfen weltweit ausgedehnt wird. Die PLATON-Prozesskette kann zudem zur Validierung vereinfachter Fluglärmberechnungen mittels sogenannter Lärmpunkte verwendet werden.

Modellregion Hamburg: Kartierung der Luftqualität in einem urbanen Gebiet

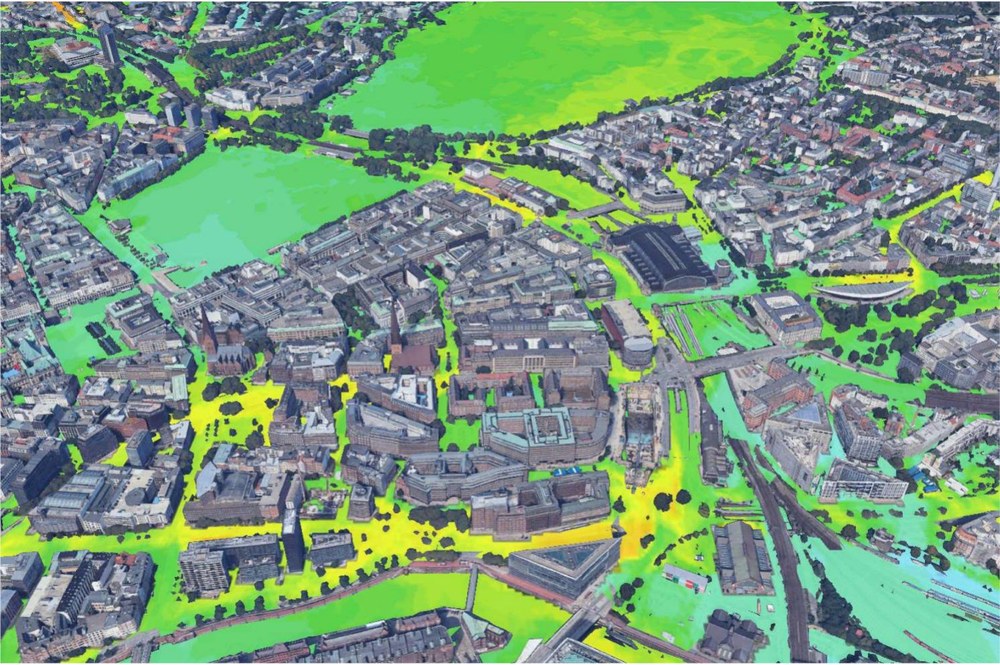

Zur Modellierung des Verkehrs und der Luftqualität in Hamburg wurde in ELK eine sehr detaillierte Modellkette entwickelt, die sich für die Durchführung hochaufgelöster Verkehrs- und Luftqualitätssimulationen eignet. In einem ersten Schritt wurden die Verkehrsmodelle TAPAS und SUMO für die Modellregion Hamburg umgesetzt, wobei der modellierte Bereich um die Stadt Hamburg auf Basis verfügbarer Daten definiert wurde. Um Randeffekte der Emissionsberechnung zu minimieren, wurde ein zusätzlicher Puffer von 20 Kilometern eingefügt. Der Personenverkehr in diesen Modellen wurde dann durch die Einbeziehung von Lebensmittelhandels-, Paket- und Expressdiensten sowie 17 weitere Segmente aus dem deutschlandweiten makroskopischen Modell DEMO ergänzt.

Die Modelle sind unter anderem auf Preise, Angebote (ÖPNV), Reisezeiten und Parkgebühren sensibel, um Auswirkungen verschiedener Maßnahmen und Entwicklungen berechnen zu können. Die Modellergebnisse können vielfältig aufbereitet werden (zum Beispiel für verschiedene Bevölkerungsgruppen, für bestimmte Fahrzeugsegmente oder -typen, für bestimmte Straßen, Straßenquerschnitte oder Gebiete). Mit diesen Modellen können zukünftig Prognosen der Auswirkungen von Verkehrsmaßnahmen und -entwicklungen realisiert werden, beispielsweise zur Bewertung neuer Angebote, Preise oder Infrastrukturen, von Veränderungen der Soziodemografie oder des Verhaltens und der Marktdurchdringung neuer Antriebskonzepte. Diese Ergebnisse wurden bereits im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Behörden der Stadt Hamburg verwendet. In einem zweiten Schritt wurden die mit den Verkehrsmodellen berechneten lokalen Verkehrsemissionen zusammen mit anderen lokalen Emissionsdaten als Eingangsgrößen für Atmosphärenmodelle zur Durchführung von Luftqualitätssimulationen angewandt. Hierbei wurde ein Nesting-System entwickelt, das das global-regionale Klima-Chemie-Modell MECO(n) mit dem Stadtklimamodell PALM-4U kombiniert. Dies ermöglicht die skalenübergreifende Simulation des atmosphärischen Ferntransports von Schadstoffen, die eine signifikante Quelle für städtische Luftqualität darstellen. Mit diesem einzigartigen Modellsystem kann der Einfluss verschiedener Verkehrssektoren auf das Stadtklima bewertet werden. Außerdem könnten in Zukunft Szenarien für Verkehrs- und Stadtplanung unter Klimaänderungen und die Wirksamkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen evaluiert werden.

Kontakt

Prof. Dr. Anja Schmidt

Dr. Uwe Drewitz