DLR 2020: Forschen für Klima, Mobilität und Energiewende

Synthetische Kraftstoffe, ein Testfeld für autonomes Fahren und ein neues Forschungsflugzeug – das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) setzt auf interdisziplinäre Forschungsprojekte für den Hochtechnologiestandort Deutschland. Die DLR-Strategie "Zukunftstechnologien für die Gesellschaft 2030" stellt die interdisziplinäre Arbeitsweise aller Forschungsbereiche und die enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft in den Mittelpunkt. Für Deutschland als Hochtechnologie- und Exportnation ist Spitzenforschung ein unverzichtbarer Standortfaktor.

"Die gesellschaftliche Diskussion über die ökologischen Konsequenzen unseres täglichen Handelns ist längst auf den Straßen, Plätzen und Schulhöfen angekommen", betont Prof. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR. "Im DLR forschen wir vom Weltraum bis unter die Wasseroberfläche an den Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Mit ausgefeilten Methoden der künstlichen Intelligenz können wir enorme Datenmengen auswerten. Gleichzeitig entwickeln wir in 47 DLR-Instituten innovative Technologien für die aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Das sind insbesondere nachhaltige Mobilität und Energieversorgung, Digitalisierung sowie die Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Forschung ist die Grundlage für wirksame Lösungen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft."

Nachhaltig mobil – am Boden, auf See und in der Luft

Um Mobilität klimaverträglich zu gestalten, intensiviert das DLR im Jahr 2020 die Forschung an synthetischen Treibstoffen und alternativen Antrieben – für die Luftfahrt, den bodengebundenen Verkehr und die Seefahrt. Synthetische Brennstoffe auf Basis regenerativer Ressourcen lassen sich so "designen", dass sie optimal verbrennen und dabei zu weniger Schadstoffen in der Atmosphäre führen. In einer Studie wurden batterie-elektrische und eine hybridelektrische Antriebskonfiguration für Luftfahrzeuge untersucht. Beide Konfigurationen sind technisch realisierbar und flugfähig. Die Konzeptstudie belegt die technische Machbarkeit von elektrischen Flugantrieben im 500-Kilowatt-Bereich.

Das DLR empfängt sein neues Forschungsflugzeug ISTAR (In-flight Systems and Technology Airborne Research). Dieser "fliegende Simulator" wird die DLR-Flotte um einen leistungsstarken Versuchsträger erweitern. Er erlaubt, neue umweltfreundliche Flugzeugkonfigurationen unter realistischen Bedingungen zu testen. Zudem wird für den ISTAR ein digitaler Zwilling geschaffen, der ihn sein gesamtes Flugzeugleben begleiten wird.

Im Bereich unbemanntes Fliegen nimmt das DLR eine Architektenrolle ein. Durch seine zahlreichen Institute verfügt es über die notwendigen und europaweit einzigartigen Forschungskompetenzen, um Herausforderungen wie Antriebe, Energiespeicher, Flugführung, Zulassung und Akzeptanzforschung bis zur erfolgreichen Einführung von unbemannten Flugsystemen zu bewältigen. Im Nationalen Erprobungszentrum in Cochstedt wird diese Forschung zusammengeführt und neue Technologien getestet.

Mit dem im Januar 2020 eröffneten Testfeld Niedersachsen stellt das DLR eine einmalige Infrastruktur zur Erforschung des automatisierten Fahrens im realen Straßenverkehr bereit. Ein Netz von Kommunikations- und Messtechnik beobachtet das gesamte Verkehrsgeschehen und erfasst die Position aller Fahrzeuge hochgenau. Auf diese Weise können sogenannte Car2X-Konzepte, automatische Fahrfunktionen und Sicherheitsmechanismen in einer realen Umgebung simuliert und getestet werden. Das Ziel: der elektrische, energieeffiziente, automatisierte und vernetzte Verkehr der Zukunft.

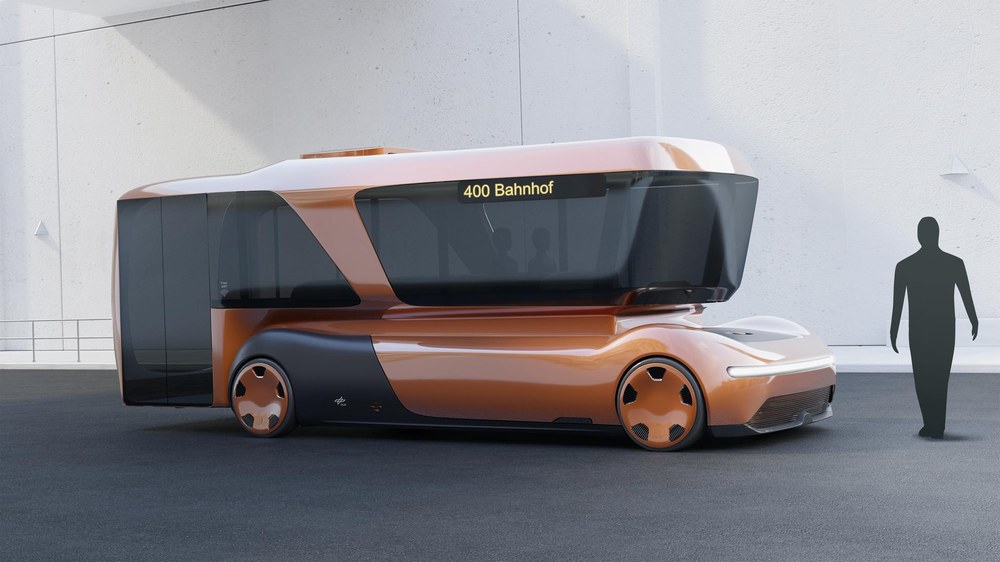

Mit dem futuristischen Fahrzeugkonzept U-Shift eröffnen die DLR-Verkehrsforscherinnen und -forscher neue Wege für die urbane Mobilität und Logistik – elektrisch, fahrerlos und bedarfsgerecht. Zentrales Merkmal dieses modularen Konzepts ist die Kombination eines standardisierten Fahrzeugrahmens mit Kapseln für vielfältige Aufgaben im Personen- oder Gütertransport.

Neben batterie-elektrischen Antrieben geht auch die Forschung an Brennstoffzellen für mobile Anwendungen weiter – nicht nur für den Straßenverkehr: Im Projekt HySeas III beteiligt sich das DLR zum Beispiel an der Entwicklung der weltweit ersten mit Brennstoffzellen betriebenen Hochseefähre.

Forschen für die Energiewende: Wasserstoff und Wärmespeicher

Wie lässt sich Wasserstoff möglichst nachhaltig erzeugen und in Brennstoffzellen effizient einsetzen? Diese Fragen bilden einen Schwerpunkt der DLR-Energieforschung. Das Potenzial von Wasserstoff für die Sektoren Mobilität und Energie ist enorm: Wasserstoff kann mittels Brennstoffzellen direkt in Strom umgewandelt werden. Außerdem kann er als Ausgangsprodukt dienen, um synthetische Brennstoffe wie Methan, Methanol, Diesel oder Kerosin herzustellen.

Am Standort Jülich testen DLR-Forschende mit den Hochleistungsstrahlern der DLR-Großforschungsanlage Synlight einen speziell entwickelten Reaktor, mit dem Wasser unter hoher Temperatur gespalten und so Wasserstoff gewonnen wird. Synlight, die "größte künstliche Sonne der Welt", ermöglicht es, die konzentrierte Solarstrahlung eines Heliostatenfelds zu simulieren – und bietet damit ideale Bedingungen, um wichtige Betriebserfahrungen zu sammeln und den Prozesswirkungsgrad zu erhöhen.

Mit weiteren Projekten geht auch die Forschung am "Third Life", dem "dritten Leben", für konventionelle Kohlekraftwerke weiter. In Form eines Reallabors plant das DLR gemeinsam mit Partnern aus der Energiewirtschaft, das Konzept zur Umrüstung von Kohlekraftwerken zu großen thermischen Energiespeichern auf seine Machbarkeit hin zu überprüfen. 2020 wird auch zudem das neue DLR-Institut für CO2-arme Industrieprozesse eröffnet. In dessen Fokus stehen Forschungsarbeiten zur Dekarbonisierung energieintensiver Verfahren; zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- oder Zementindustrie. Gleichzeitig stärkt das neue Institut die vorhandenen DLR-Kompetenzen in den Bereichen nachhaltige Erzeugung und Speicherung von Strom.

Eine neue Ära der Weltraumbeobachtung, Exoplaneten und ein Rover auf dem Mars

2020 beginnt die Umsetzung der Ergebnisse der letzten ESA-Ministerratskonferenz. Deutschland ist international führend in der Erdbeobachtung – sowohl wissenschaftlich, technologisch als auch in der Nutzung und Verarbeitung von Daten zur Analyse des Systems Erde. Mit rund 520 Millionen Euro stärkt die Bundesrepublik ihre Führungsrolle im operationellen europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Zudem beteiligt sich Deutschland mit etwa 170 Millionen Euro am wissenschaftlichen Programm FutureEO. Für das neue Programm "Globale Entwicklungshilfe" (GDA) wurden zehn Millionen Euro gezeichnet. Darüber hinaus unterstützt Deutschland unter anderem eine Arktis-Kleinsatellitenmission zur Verbesserung der kurz- und mittelfristigen Wettervorhersage in der Arktisregion mit 7,5 Millionen Euro.

Ab Ende 2020 soll die Ariane 6 als neue europäische Trägerrakete Nutzlasten ins All bringen. Deutschland beteiligt sich mit insgesamt etwa 90 Millionen Euro an den Entwicklungskosten. Zudem sollen im Dezember weitere Satelliten der Galileo-Familie starten, die ESA-Sonde Solar Orbiter bricht am 7. Februar 2020 mit wesentlichen deutschen Beiträgen Richtung Sonne auf und auch die Sentinel-Satellitenfamilie erhält Zuwachs: Der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-6 soll nach seinem Start am 15. November hochpräzise die Topografie der Meeresoberflächen vermessen.

Bereits Ende November 2019 empfing das weltweit einzigartige Radarsystem GESTRA (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar) erste Signale von Weltraumobjekten. Das in Deutschland mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) entwickelte und gebaute Radar kann Weltraumschrott und aktive Raumfahrtsysteme im erdnahen Orbit beobachten. Ab Herbst 2020 soll GESTRA seinen operationellen Betrieb starten und einen signifikanten Beitrag zur Sicherheit im Weltraum auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene liefern.

Im Dezember 2019 startete das ESA-Weltraumteleskop CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) in seine Erdumlaufbahn. Dort wird es Planeten außerhalb des Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten, auf ihre Größe, Dichte und mögliche Atmosphäre hin untersuchen. Das DLR ist mit Hardware, Aufnahmesensor und Sensorsteuerelektronik sowie in der Datenauswertung beteiligt.

Auf die Suche nach Spuren von Leben wird sich der europäische Mars-Rover im ESA-Programm ExoMars 2020 begeben. Mobil und mit Mess- und Analyseinstrumenten der neusten Generation ausgestattet, nimmt der Rover Boden- und Bohrproben und analysiert sie direkt in seinem Labor. Die DLR-Planetenforschung ist mit der PanCam, einer Stereo-Panoramakamera, sowie der High-Resolution Camera (HRC), einer hochauflösenden Kamera mit Teleobjektiv, an der Marsmission beteiligt.

Mit dem Orion-Raumschiff und Technik "Made in Germany" zum Mond

Mit dem wesentlich in Deutschland entwickelten Europäischen Servicemodul (ESM) soll das US-amerikanische Orion-Raumschiff Ende 2020/Anfang 2021 ins All starten, zum Mond fliegen und wieder zurück zur Erde kommen. Für zukünftige astronautische Langzeitmissionen zum Mond und zum Mars bedarf es spezieller Maßnahmen, um den menschlichen Körper vor Strahlenbelastung im All zu schützen. Auf dem ersten Mondflug der Orion-Kapsel der NASA werden zwei Messkörper, die DLR- und ISA-Phantome Helga und Zohar, als "Passagiere" an Bord sein. Mit ihnen messen die DLR-Forschenden die Weltraumstrahlung und testen die Wirksamkeit der im Projekt MARE entworfenen Strahlenschutzweste AstroRad.

Digitalisierung für die intelligente Mobilität und die Sicherheit von Infrastrukturen

Ein Meilenstein in der Digitalisierungsforschung im Querschnittsprojekt "Big Data Plattform" ist die erfolgreiche Demonstration der selbst entwickelten Analyseplattform für die Verkehrsforschung. Mit der erfolgreichen Anwendung auf verkehrswissenschaftliche Daten schafft das DLR eine wichtige Grundlage für die intelligente und vernetzte Mobilität der Zukunft.

Das DLR bündelt außerdem die Kompetenzen aus der Sicherheitsforschung an verschiedenen Stellen mit den Entwicklungen der Digitalisierung. Neben maritimen und terrestrischen Lösungen für die öffentliche Sicherheit rücken die Themen Cyber-Sicherheit und der Schutz digitaler Infrastrukturen in den Fokus der Forschungsarbeit. So leistet das DLR seinen Beitrag im Cloud-Plattformkonzept GAIA-X, das das BMWi im Oktober 2019 vorgestellt hat sowie zum LOEWE-Zentrum emergenCity der hessischen Exzellenzinitiative. Das neu gegründete DLR-Institut für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen geht hier eine Kooperation mit der TU Darmstadt ein, bei der die Kernthemen Urbanisierung, Digitalisierung und Sicherheit der Digitalstadt der Zukunft im Mittelpunkt stehen.