PLATO nimmt entscheidende Hürde

- Hardware für den Einsatz im Weltraum kann jetzt hergestellt werden.

- Start des Weltraumteleskops für 2026 vorgesehen.

- Ziel ist die Suche nach erdähnlichen Planeten.

- Schwerpunkte: Astronomie, extrasolare Planeten, Raumfahrt

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat der PLATO-Mission zur Suche nach extrasolaren Planeten grünes Licht für den Bau der Flugmodelle gegeben. Am 11. Januar 2022 war der offizielle Abschluss des Critical Milestone Review. Damit kann die Produktion der Hardware für die Vielzahl von Weltraumteleskopen jetzt beginnen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelte hierfür Teile der wissenschaftlichen Nutzlast und beteiligt sich an deren Betrieb.

Diese kritische Begutachtung bestätigt, dass das komplette Raumfahrtsegment, das sowohl die Satellitenplattform als auch die wissenschaftliche Nutzlast umfasst, auf einem ausgereiften Niveau ist. „Die Schnittstellen zwischen Satellit und Nutzlast funktionieren und der Zeitplan zur Herstellung der Nutzlast, das heißt die Serienproduktion der 26 einzelnen Kameras, ist solide“, erklärt Prof. Heike Rauer vom DLR.

Damit kann die Einsatzfähigkeit des Satelliten gewährleistet werden. PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of Stars) wird 2026 ins All starten und insbesondere erdähnliche Planeten suchen, entdecken und charakterisieren, vor allem Planeten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen. Die Leitung des wissenschaftlichen Konsortiums, das gemeinsam mit der ESA die Nutzlast des Satelliten entwickelt, liegt in den Händen von Prof. Heike Rauer, Direktorin des DLR-Instituts für Planetenforschung in Berlin-Adlershof. Gemeinsam mit dem benachbarten DLR-Institut für Optische Sensorsysteme ist das Institut für die Ausleseelektronik der schnellen Teleskope sowie die Nutzlast-Computer und Datenverarbeitung an Bord des Weltraumteleskops verantwortlich. Das PLATO Nutzlast-Konsortium wird über nationale Agenturen finanziert, darunter auch die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR mit Geldern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

„Der ‚Critical Milestone‘ ist ein entscheidender Schritt zur Fertigstellung des Satelliten. Noch nie musste für eine Wissenschaftsmission eine vergleichbare Anzahl von identischen Kameras für den Einsatz im Weltraum gebaut werden“, betont Rauer. „Um die damit verbundenen Hindernisse überwinden zu können, war diese spezielle Begutachtung erforderlich, die wir nun erfolgreich gemeistert haben. Wir sind über das positive Ergebnis froh und schauen nun gemeinsam mit ESA und unseren Partnern nach vorn, hin zur Fertigstellung der Mission."

Gesucht! Erdähnliche Planeten in der „habitablen Zone"

Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen leitet die Entwicklung des PLATO-Datenzentrums, das die Beobachtungen und Messungen am Boden verarbeiten wird. „Eine wichtige Besonderheit von PLATO ist, dass die Mission auch die Parameter von Sternen mit Hilfe der Asteroseismologie bestimmen wird, um auf Radien, Massen und Alter ihrer Exoplaneten mit noch nie erreichter Genauigkeit zu schließen“, erklärt Prof. Laurent Gizon, Geschäftsführender Direktor des MPS und Koordinator des PLATO-Datenzentrums. „Die Erforschung von Exoplaneten und Sternen zu kombinieren wird entscheidend sein, um die ersten erdähnlichen Planeten in den habitablen Zonen sonnenähnlicher Sterne zu entdecken“, sagt Gizon.

Das Critical Milestone Review wurde von der ESA speziell für PLATO einberufen, um das hohe Risiko, das mit der Serienproduktion der Kameras verbunden ist, einschätzen zu können. Diese außergewöhnlich umfangreiche Begutachtung fand zwischen Juli und Dezember 2021 statt. Mehr als einhundert ESA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in zwei Teams damit befasst: eines zur Prüfung des Satelliten, und eines für die Untersuchung der Nutzlast. Ihre Ergebnisse haben sie am Ende ihrer Überprüfung an das für die Beurteilung zuständige Gremium berichtet.

Umfangreiche Tests in ganz Europa

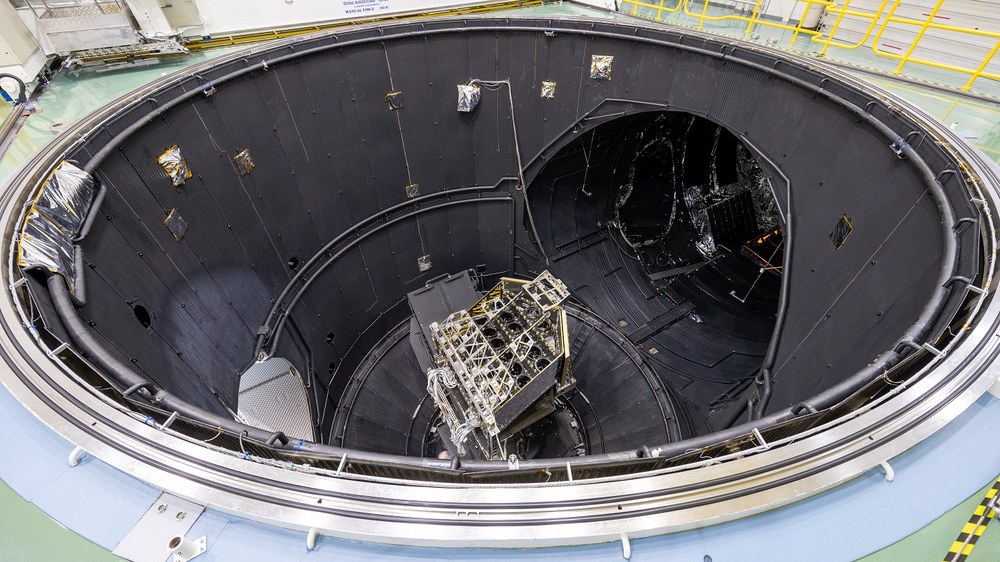

Das abschließende Treffen der Überprüfungskommission fand am 11. Januar 2022 statt. Nahezu alle Aspekte wurden unter die Lupe genommen: die Kameraproduktion, die Integration der Nutzlast auf dem Satelliten sowie die Funktionsfähigkeit. Die Tests mit verschiedenen Qualifikationsmodellen fanden dabei in Kooperation mit dem PLATO-Missionskonsortium und der für den Bau des Satelliten beauftragen Industrieunternehmen an verschiedenen europäischen Einrichtungen statt. Dabei wurden Modelle der Kameras auf verschiedenen Niveaus überprüft: Struktur-, Funktions- und Qualifikationsmodelle. Bei der Firma OHB, dem Hauptauftragnehmer für die Satellitenplattform, wurde nach einem neuen Testverfahren die erforderlichen thermoelastischen Eigenschaften der sogenannten optischen Bank überprüft.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins beginnt die zweite Phase der Entwicklung des PLATO-Weltraumteleskops. Der Satellit selbst wird in einem Industriekonsortium gebaut, zu dem neben der deutschen Firma OHB auch die französische Thales Alenia Space, und die RUAG Space System in der Schweiz gehören. Der nächste Meilenstein für PLATO wird 2023 das Critical Design Review für den Satelliten sein, bei dem alle Details des gesamten Raumfahrzeugs überprüft werden bevor das Flugmodell gefertigt und zusammengebaut wird.

In Nachbarschaft zum James-Webb-Teleskop

Nach dem Start, derzeit für Ende 2026 geplant, wird sich PLATO zum Lagrange-Punkt 2 im Weltraum begeben, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt: Dort wird auch schon bald das an Weihnachten 2021 gestartete James Webb Space Telescope (JWST) von NASA und ESA positioniert sein. PLATO wird dann seine 26 Kameras in Blickrichtung zum äußeren Rand des Sonnensystems orientieren und während seiner vierjährigen geplanten Betriebszeit mehr als 200.000 Sterne beobachten. Dabei werden die Kameras nach regelmäßigen Intensitätsschwankungen in ihrem Licht suchen, die durch den Transit, dem Vorbeiziehen eines Planeten vor der Sternscheibe, verursacht werden. Die Analyse dieser Transite und der stellaren Lichtveränderungen wird eine genaue Bestimmung der Eigenschaften von neu entdeckten Exoplaneten und ihren Zentralsternen ermöglichen. „PLATO wird unser Wissen über Exoplaneten von großen Gasplaneten bis hinunter zu Planeten von Erdgröße revolutionieren,“ freut sich Rauer auf die Missionsphase von PLATO.