Das DLR stellt maritime Forschungsthemen auf der SAiL Bremerhaven vor

- Das DLR stellt während der SAiL in Bremerhaven auf der Wissenschaftsmeile im Fischereihafen seine maritime Forschung vor.

- Themen sind: Sicherheit von Häfen mit Unterwassersensorik, Meeresbeobachtung und Anpassung von Schiffsrouten mittels Satellitendaten, das zukünftige Forschungsschiff als schwimmendes Labor für klimaverträgliche Antriebe und das maritime Testfeld eMir für die autonome Schifffahrt.

- Als Highlight können Besuchende mit dem SPACEBUZZ ONE der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR einen 15-minütigen, virtuellen Flug in den Weltraum erleben.

- Schwerpunkte: Maritime Forschung, Verkehr, Sicherheit, Nachwuchs

Vom 13. bis 17. August 2025 findet die SAiL in Bremerhaven statt. Das internationale Treffen der Windjammer gehört zu den größten maritimen Veranstaltungen der Welt. Schiffe aus über 16 Nationen nehmen teil. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellt auf der Wissenschaftsmeile im Fischereihafen seine Themen der maritimen Forschung vor. Zudem lädt es Besuchende zu vielfältigen Mitmachaktionen ein. Eines der Highlights ist ein 15-minütiger virtueller Raumflug mit dem SPACEBUZZ ONE.

„Das DLR trägt mit seiner Expertise aus Raumfahrt, Luftfahrt, Energie, Verkehr sowie der Sicherheitsforschung maßgeblich dazu bei, die Transformation der maritimen Branche in Richtung Automatisierung, Digitalisierung und Defossilisierung voranzutreiben. Das Monitoring von Ozeanen und Flüssen per Satellitenfernerkundung für sichere Transportwege auf dem Wasser ist nur ein Beispiel von vielen, wie Weltraumtechnik die Schifffahrt unterstützt“, sagt Thoralf Noack, maritimer Koordinator des DLR.

Virtueller Raumflug im SPACEBUZZ ONE

Im raketenförmigen SPACEBUZZ ONE der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf beweglichen Sitzen Platz, setzen eine VR-Brille auf und erleben einen unvergesslichen virtuellen Raumflug ins All. Sie verlassen für 15 Minuten unsere Erde und umkreisen sie sowie die Internationale Raumstation ISS. Aus dem Blickwinkel von Astronautinnen und Astronauten lernen sie viel über unseren Heimatplaneten und über den menschengemachten Klimawandel, bevor es zum Mond weitergeht, ehe sie am Schluss wieder auf der Erde landen. Der Flug wird von Avataren der deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer begleitet.

Als leibhaftige ESA-Reserveastronautin wird Dr. Carmen Possnig am 14. August 2025 einen Vortrag über Ihre Ausbildung als Astronautin am SPACEBUZZ ONE auf der Wissenschaftsmeile halten. Außerdem ist die Astronautin zusammen mit DLR-Forschenden im Deutschen Auswandererhaus und greift dort die Frage auf, wie Weltraumtechnik unterstützend auf den Bereich der maritimen Forschung übertragen und angewendet werden kann. Zwischen 2017 und 2018 verbrachte Carmen Possnig 13 Monate als Forschungsärztin in der Concordia-Station in der Antarktis, wo sie für die Durchführung biomedizinischer und psychosozialer Forschungsexperimente der Europäischen Weltraumorganisation ESA verantwortlich war. Im November 2022 wurde sie als Mitglied der Astronautenreserve der ESA ausgewählt.

Carmen Possnig sieht Parallelen zwischen Segeltörns und Weltraumreisen: „Ein beengter Raum, eine kleine Crew, eine gemeinsame Mission, der unbekannte Horizont vor Augen: Ob man über Ozeane segelt oder durch das Weltall fliegt, es geht darum, Herausforderungen erfolgreich zu meistern, das Unbekannte zu erforschen, mit neuen Erkenntnissen und Geschichten zurückzukommen – und andere zu inspirieren, selbst mutig aufzubrechen.“

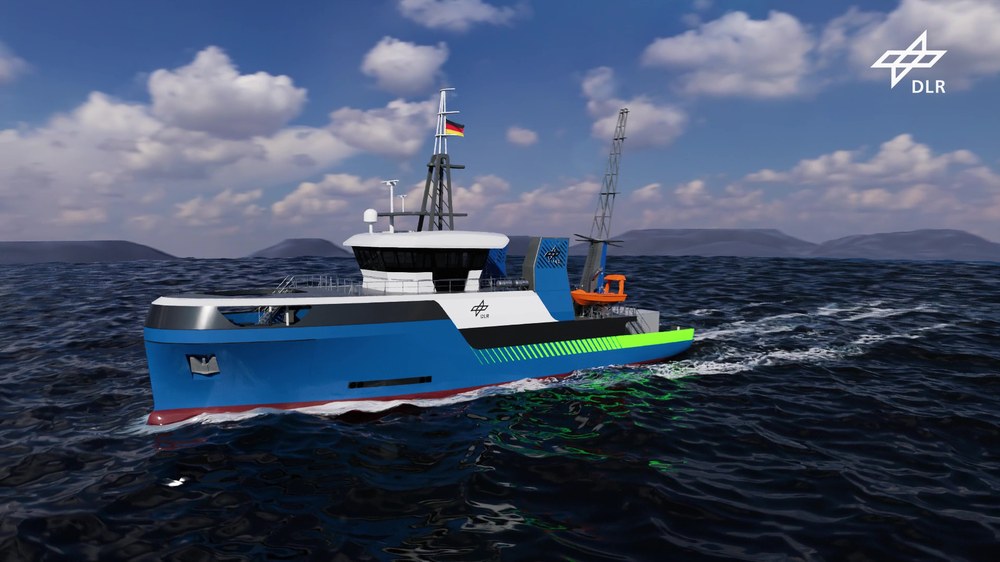

Forschungsschiff für klimaverträgliche Antriebe

Derzeit treibt das DLR den Bau seines geplanten Forschungsschiffes weiter voran. Das Schiff soll als schwimmendes Labor für klimaverträgliche Antriebstechnologien dienen. Es wurde Anfang des Jahres bei der Lloyd Werft Bremerhaven in Auftrag gegeben. Derzeit stehen die gemeinsamen Abstimmungen zur Detailplanung des Designs in einem computergestützten 3D-Modell im Vordergrund. Der nächste Meilenstein wird der Schnitt der ersten Stahlplatte bei der Flensburger Schiffbau Gesellschaft sein. Im Anschluss daran wird der Rumpf gefertigt. Sobald dieser Fertigungsschritt erfolgt ist, wird der Rohbau nach Bremerhaven verholt, um dort die weiteren Komponenten auf- und einzubauen. Beide Werften gehören zur Heinrich Rönner Gruppe.

Das Schiff soll dazu dienen, verschiedene Antriebe, zum Beispiel auf Basis von Wasserstoff, Ammoniak, Flüssigerdgas (LNG) und Batterien, zu erproben und weiterzuentwickeln. Es wird 48 Meter lang und elf Meter breit sein. Das Schiff wird mit maximal 20 Personen vor allem auf der Nord- und Ostsee für ein- bis mehrtägige Versuchsfahrten unterwegs sein. Nach Fertigstellung soll das Schiff seinen Heimathafen in Kiel haben. Auf der Wissenschaftsmeile bei der SAiL können sich Besuchende ein Modell des Forschungsschiffs anschauen.

Animation: Zukünftiges DLR-Forschungsschiff

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Unterwassertechnik für maritime Lagebilder

Die Sicherheitsforschung für den Bereich maritimer Infrastrukturen ist vor dem Hintergund des aktuellen Weltgeschehens wichtiger denn je. Im Projekt MARLIN (Maritime Awareness Realtime Instrumentation Network) arbeitet das DLR beispielsweise an einem Echtzeit-Lagebild für Häfen. Es soll Behörden und Hafenbetreibern helfen, die Situation jederzeit im Blick zu behalten und im Störfall vorausschauend eingreifen zu können.

In das Lagebild fließen Informationen vom Wasser, aus der Luft sowie von der Landseite ein. Diverse Kameras sind am Hafen oder auf Drohnen installiert. Die Einzelsysteme liefern gemeinsam ein umfangreiches Lagebild der Situation. Das besondere an MARLIN: autonome Tauchfahrzeuge wie die Seekatze erfassen auch die Lage unter Wasser. Sie findet zum Beispiel Beschädigungen an Pipelines und Datenkabeln oder spürt verlorene Ladung auf. Das Tauchboot ist 3,50 Meter lang und arbeitet in einer Tiefe bis zu 600 Metern. Mit ihm können 2D- und 3D-Unterwasser-Abbilder entstehen. Das DLR entwickelt die Fähigkeiten der SeeKatze laufend weiter. Ein ferngesteuerter Tauchroboter (Remotely Operated Vehicle, ROV) bietet in Echtzeit einen genauen Blick auf die Lage unter Wasser. Die Sensorik erfasste in einem früheren Projekt bereits Informationen über versenkte Schiffe oder Munition.

Dr. Frank Sill Torres, Direktor des DLR-Instituts für den Schutz maritimer Infrastrukturen, sieht dem Start der SAiL erwartungsfroh entgegen: „Der Standort unseres Instituts im Fischereihafen ist für uns der Schlüssel, modernste Technologien im Bereich der maritimen Sicherheitsforschung direkt dort zu erproben, wo sie gebraucht werden: In Bremerhaven treffen Forschung, Hafen und Meer auf einzigartige Weise zusammen und schaffen perfekte Bedingungen für hochspannende Forschungsarbeit. Wir freuen uns, bei der SAiL 2025 dabei zu sein und interessierten Besuchenden wesentliche Aspekte dieser faszinierenden Forschung zu präsentieren und zu spannenden Themen in den Austausch zu kommen.“

Video: MARLIN – Lagebildsystem für die maritime Sicherheit

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Satelliten liefern Bilder der Weltmeere

Das DLR beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Algorithmen, die aus Radaraufnahmen unterschiedlicher Satelliten aktuelle Informationen über den Zustand der Meere extrahieren. Die Satellitendaten werden an der DLR-Bodenstation Neustrelitz mehrmals täglich empfangen. Die entwickelten Algorithmen berechnen aus den Satellitendaten innerhalb weniger Minuten jeweils Informationen zu Wind, Seegang, Meereisbedeckung und Eisbergen, und werden auf einem Lagetisch für die Besucherinnen und Besucher der SAiL digital dargestellt.

Radarsignale durchdringen Wolken und Dunkelheit. Dadurch ermöglicht die Verwendung von Radar-Satellitenaufnahmen eine Betrachtung der Weltmeere bei jedem Wetter. Mit Hilfe der extrahierten Informationen lassen sich Schiffsrouten anpassen oder Bauvorhaben im Offshore-Bereich optimieren. Darüber hinaus beinhalten die Algorithmen eine Schiffserkennung, die mit Daten des automatischen Schiffsidentifizierungssystems (AIS) abgeglichen werden können. So ist es möglich, Schiffe, die ihr AIS-Signal abgeschaltet haben, zu finden.

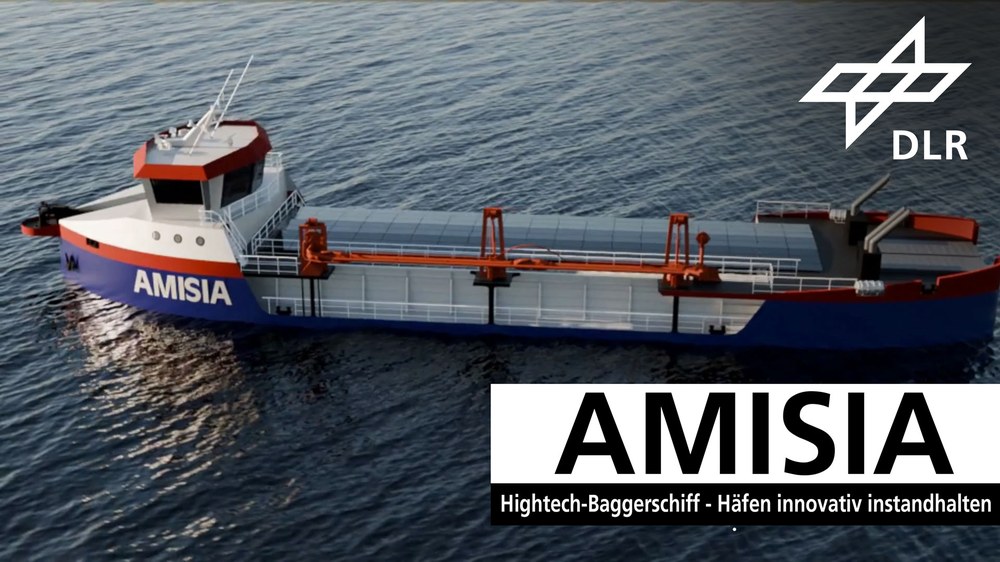

Maritimes Testfeld verknüpft reales Boot und Simulation

Das Testfeld eMIR (e-Maritime Integrated Reference Platform) trägt dazu bei, die Schifffahrt von morgen sicherer und effizienter zu machen. Das Seegebiet von Brunsbüttel über Cuxhaven und Wilhelmshaven, Helgoland bis hin nach Emden wurde für eMir mit Technik ausgestattet. Das Testfeld bietet Wirtschaftsunternehmen, Behörden und Forschungsinstituten die Möglichkeit, hochautomatisierte Assistenzsysteme und Konzepte für autonome Schiffe zu erforschen und zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt AMISIA (Advanced Port Maintenance: Intelligent, Sustainable, Innovative and Automated Dredging). Das DLR hat dabei gemeinsam mit Niedersachsen Ports Konzepte für ein autonomes Baggerschiff entwickelt.

eMir besteht aus zwei Teilen: einer simulationsbasierten Testumgebung und realer Hardware auf See. Die Simulationsinfrastruktur umfasst auf künstlicher Intelligenz basierte Umwelt-, Verkehrs- und Schiffssimulatoren. Die DLR-Forschungsboote „Josephine“ und „Sally“ sind Teil der realen Testumgebung. Sie dienen als Sensor-Plattform, sind aber auch vollständig fernsteuerbar. Damit bietet eMir eine ideale Testumgebung für hochautomatisierte Fahrfunktionen im maritimen Bereich. Am ersten Tag der SAiL werden Josephine und ein Schiffsbrückensimulator auf der Wissenschaftsmeile gezeigt.

Video: Hightech-Baggerschiff – Häfen innovativ instand halten im Projekt AMISIA

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Youtube.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher

Vielfältige Aktionen an den DLR-Ständen bieten kleinen und großen Interessierten die Möglichkeit, die maritime Forschung im DLR spielerisch zu erfahren. So können sie nicht nur selber ein Boot durch einen Windpark steuern und diesen gegen Saboteure absichern, die Besuchenden können auch in die Rolle von Sicherheitspersonal schlüpfen und geschmuggelte Fracht in Seecontainern mittels kosmischer Strahlung aufspüren. Bei einem Experiment zur Wasserstoff-Prozesskette begleiten die Besucherinnen und Besucher im kleinen Maßstab den Weg des Wasserstoffs von der Elektrolyse über den Transport per Schiff und Pipeline bis hin zum Start einer Papierrakete.

Vortragsprogramm |

|---|

Im Deutschen Auswandererhaus Donnerstag, 14. August 14:00 Uhr Dr. Carmen Possnig, ESA-Reserveastronautin Erfahrungen in der Antarktis zur Vorbereitung aufs Weltall Anschließend Paneldiskussion Astronautik trifft Nautik – Wie Weltraumtechnik die Schifffahrt unterstützt Dr. Carmen Possnig, ESA-Reserveastronautin Thoralf Noack, Maritimer Koordinator des DLR Dr. Frank Sill Torres, Direktor des DLR-Instituts für den Schutz maritimer Infrastrukturen Dr. Gesa Ziemer, Abteilungsleiterin am DLR-Institut für Maritime Energiesysteme |

Auf der Wissenschaftsmeile im Fischereihafen Mittwoch, 13. August 11:00 Uhr Dr. Anja Frost, DLR-Forschungsstelle für Maritime Sicherheit Bremen Fledermäuse im Orbit: Wie Radarsatelliten die Welt sehen Donnerstag, 14. August 16:30 Uhr Dr. Carmen Possnig, ESA-Reserveastronautin Wie wird man Astronautin? – Auswahl, Ausbildung und Ziele der Zukunft Freitag, 15. August 15:00 Uhr Dr. Björn Tings, DLR-Forschungsstelle für Maritime Sicherheit Bremen Mit Radarsatelliten die Weltmeere beobachten |

Weiterführende Links

- Thema im Fokus: Maritime Forschung

- DLR-Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen

- DLR-Institut für Maritime Energiesysteme

- DLR-Institut für Systems Engineering für zukünftige Mobilität

- DLR-Forschungsstelle Maritime Sicherheit in Bremen und Neustrelitz

- DLR-Footage: Animation – Zukünftiges DLR-Forschungsschiff

- DLR-Footage: Autonome Unterwasserfahrzeug (AUV) „Seekatze“

- DLR-Footage: Assistenzsystem SmartKai

- DLR-Footage: Baggerschiff AMISIA / Forschungsboot Sally

- DLR-Footage: Maritimes Testfeld eMIR

- DLR-Footage: Simulatorsinfrastruktur HAGGIS

- Website des SPACEBUZZ ONE

- Website der Europäischen Weltraumorganisation ESA

- Website der SAiL Bremerhaven