Wirbelstürme am Nachmittag – die „bewegten“ Weiten von Arcadia Planitia auf dem Mars

- Neue Aufnahmen der deutschen Kamera HRSC an Bord der Sonde Mars Express zeigen staubbeladene Windhosen in der Ebene Arcadia Planitia.

- Das Phänomen spielt eine wichtige Rolle unter anderem bei der Bildung von stromlinienförmigen Felsrücken, sogenannten Jardangs.

- Auf dem Mars können Wirbelstürme Geschwindigkeiten von 45 Metern pro Sekunde und Höhen von acht Kilometern erreichen.

- Schwerpunkte: Raumfahrt, Weltraumforschung, Exploration, Mars

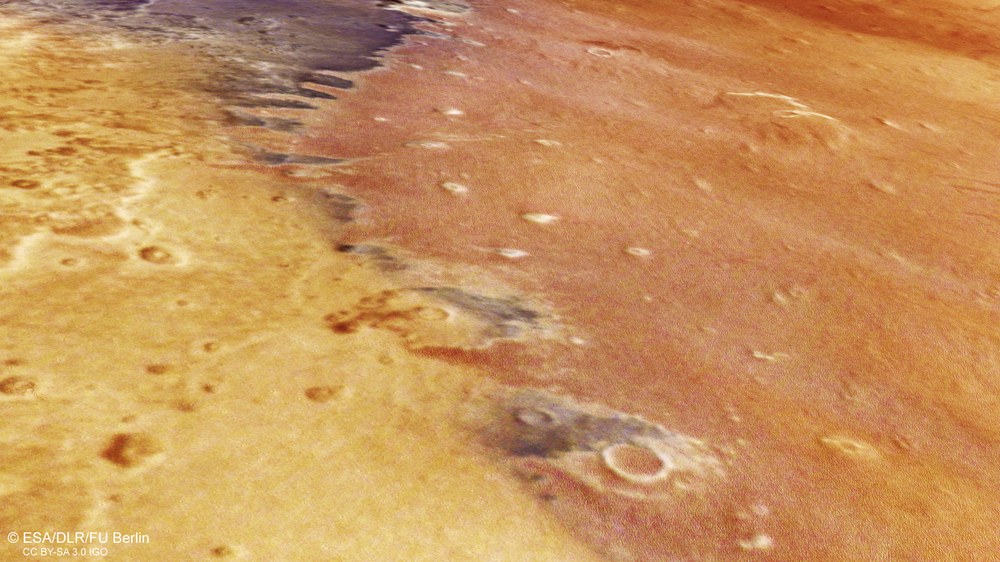

Nahezu unendliche Weiten, vom Wind geformte Felsformationen und Eis im Untergrund: Die Region Arcadia Planitia weist einen reichen Formenschatz an Landschaftsmerkmalen auf. Dies belegen neue Bilddaten der hochauflösenden Stereokamera HRSC des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) an Bord der ESA-Mission Mars Express.

Die während des Orbits 26.333 überflogene Ebene im Mars-Tiefland grenzt nordwestlich an die Tharsis-Region, Heimat der markanten Schildvulkane der Tharsis Montes, darunter auch Olympus Mons, dem größten Vulkan des Sonnensystems. Arcadia Planitia ist überwiegend von Lavaströmen aus der sogenannten amazonischen Epoche überzogen, einem Zeitalter, das vor 1,8 Milliarden Jahren begann und noch immer andauert. Benannt ist Arcadia Planitia, die „arkadische Ebene“, nach der gleichnamigen fiktiven Hügellandschaft aus einer antiken griechischen Erzählung.

„Staubteufel“ über dem Tiefland

Der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, hundertmal dünner als die der Erde. Zudem besteht sie zu 95 Prozent aus Kohlendioxid, vier Prozent Stickstoff, etwas Argon und Spurengasen. Dennoch werden atmosphärische Phänomene, die wir von der Erde kennen auf dem Mars häufig beobachtet.

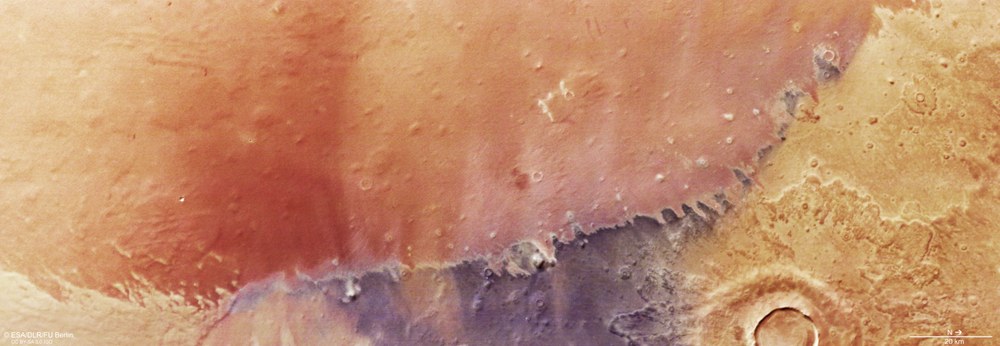

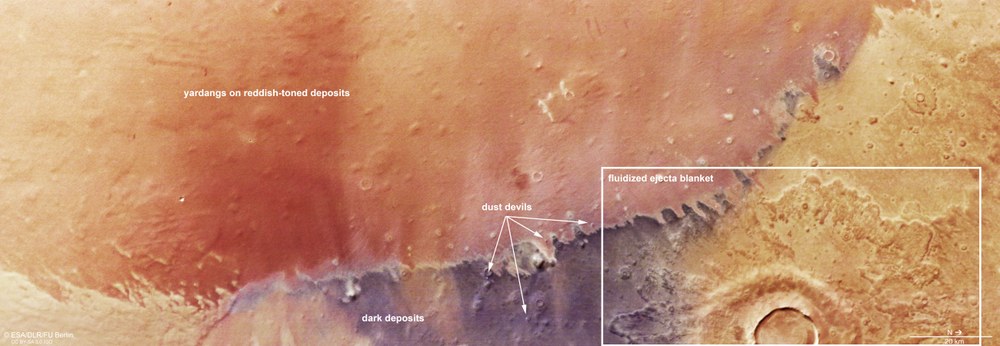

In dieser Momentaufnahme der Kamera HRSC (High Resolution Stereo Camera) auf Mars Express sind vier staubbeladene Windhosen, sogenannte Staubteufel, zu sehen. Hierbei handelt es sich um kurzlebige, örtlich begrenzte Ereignisse, die typischerweise am Nachmittag auftreten, wenn die aufgeheizte Marsoberfläche bodennahe Luft erwärmt, sodass sie aufsteigt und eine lokale Dynamik entwickelt. Das Resultat ist ein vertikaler Wirbelsturm, der Staub und Sand in die Atmosphäre transportiert. Das Phänomen spielt eine wichtige Rolle bei der Verteilung von Staub über die Marsoberfläche.

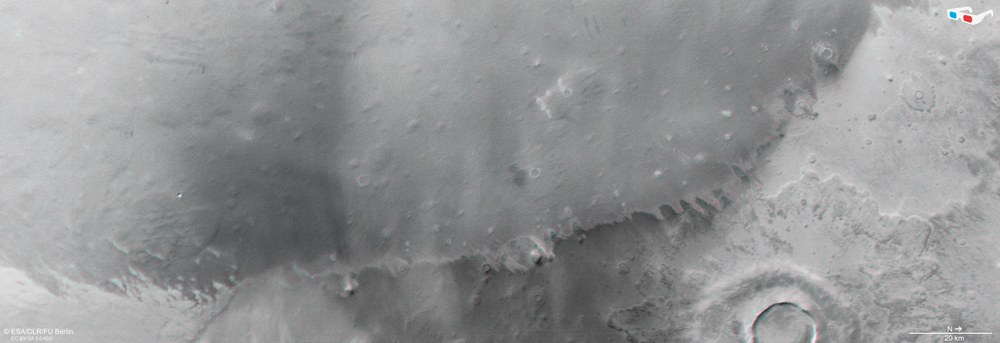

Auf den HRSC-Bildern erscheinen die Staubteufel als kleine helle Flecken mit einem gräulichen Schatten (siehe kommentiertes Bild). Der leicht rosafarbene Farbverlauf an jedem dieser Flecken wird durch die schnelle Bewegung der Windhose während der Bildaufzeichnung verursacht: Die neun HRSC-Bildkanäle decken dieselbe Fläche zu leicht unterschiedlichen Zeiten ab: Der Nadirkanal blickt senkrecht nach unten, während andere Kanäle leicht nach vorne beziehungsweise nach hinten blicken. Erst durch die Bewegung der Raumsonde während der Aufnahme auf ihrer Umlaufbahn wird dieselbe Landschaft zeitlich leicht versetzt von einem Sensor nach dem anderen erfasst.

Die sich ebenfalls bewegende Windhose befindet sich also zu jedem Aufnahmezeitpunkt eines Bildkanals an einer anderen Stelle. Legt man die Kanäle wie in diesem Bild übereinander, entsteht dadurch ein leichter Farbsaum. Durch diesen Versatz lassen sich die Positionsveränderungen der Staubteufel nachvollziehen, wodurch Richtung und Geschwindigkeit des Wirbelsturms bestimmt werden können.

Auf dem Mars können Wirbelstürme Geschwindigkeiten von bis zu 45 Metern pro Sekunde und Höhen von bis zu acht Kilometern erreichen. Sie sind normalerweise weniger als 100 Meter breit. Häufig werden sie in weiten Ebenen wie Arcadia Planitia beobachtet – ähnlich wie auf der Erde in staubreichen Wüstenlandschaften. Trotz der unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen marsianischen und irdischen Wirbelwinden. Allerdings sind sie auf dem Mars oft viel großflächiger. Dies ist vor allem auf die großen Temperaturunterschiede durch starke Erwärmung im Tagesverlauf zurückzuführen.

Vom Wind gezeichnete Oberfläche

Auf den ersten Blick wirken die Bilder 1 und 2 ganz oben in der Gallerie leicht unscharf. Beim Hineinzoomen zeigt sich jedoch, dass die Oberfläche in der rötlich gefärbten Region von unzähligen stromlinienförmigen Felsrücken überzogen ist – was den anfänglichen Eindruck von „Unschärfe“ erklärt (siehe kommentiertes Bild). Diese „Jardangs“ genannten Felsformationen entstehen, wenn beständige, meist in eine Richtung wehende Winde durch den mitgeführten Staub weiches Gestein oder verfestigtes Sediment selektiv abtragen. Dabei bleibt das härtere Gestein übrig und wird zu diesen Rücken geformt.

Die Grenze zwischen dem Jardang-reichen, rötlichen Gebiet und dem angrenzenden dunkleren Terrain ist deutlich erkennbar: Die dunklere Fläche weist keine Jardangs auf. Grundsätzlich wurden Jardangs erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts mit Bezug zur Wüste Lop Nor im Nordwesten Chinas wissenschaftlich erwähnt. Der Begriff „Jardang“ ist eine Kreation, die auf dem uigurischen Wort für einen steilen Sandwall –„Yar“ – basiert.

Das Fehlen solcher Formen könnte auf Unterschiede im Oberflächenmaterial, der Gesteinshärte oder der Windintensität in den jeweiligen Bereichen hindeuten. Die Abtragung durch Wind gehört zu den aktivsten geologischen Prozessen auf dem Mars. Dies trifft insbesondere auf tiefer gelegene Ebenen wie der Arcadia Planitia zu, wo der Wind die Landschaft stetig weiter modelliert. Die Größe der Jardangs liegt an der Auflösungsgrenze des Bildes: knapp unter 20 Meter. Auch ein winziger, relativ junger Krater ist gestochen scharf abgebildet.

Ein auffälliges Merkmal auf den HRSC-Bildern ist der Auswurfmantel, eines etwa 15 Kilometer großen Einschlagskraters (siehe kommentiertes Bild). Die lappenartige Form diese Auswurfdecke sowie seine doppellagige Struktur sind typisch für einen hohen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen in der vom Einschlag getroffenen Region. Diese Art von Auswurf wird von Fachleuten als „fluidisierte Ejekta“, der gesamte Krater als „Rampartkrater“ bezeichnet.

Form und Messungen des Auswurfes, die von Spektrometern in eng begrenzten Wellenlängen des sichtbaren Lichts und des nahen Infrarots aufgezeichnet wurden, zeigen Signaturen von wasserreichem Material, das möglicherweise aus geringer Tiefe herausgeschleudert und um den Krater abgelagert wurde. Der Kraterrand ist nicht verwittert, so dass das Einschlagsereignis, gemessen an geologischen Zeitskalen, vor relativ kurzer Zeit stattgefunden haben muss.

Gute Chancen auf Wassereis

Auswurfmaterial mit einem hohen Anteil an flüchtigen Bestandteilen – dazu gehört vor allem auch Wasser – sind in den mittleren Breitengraden des Mars recht häufig zu finden. Sie unterstützen die Theorie, der zufolge sich in Zeiten hoher Neigung der Rotationsachse des Mars Eis bis in die mittleren Breiten angesammelt hat. Vermutlich wurde es später von anderem Material bedeckt und so vor der Sublimation, also dem direkten Übergang von Eis in Wasserdampf geschützt.

Die Lage von Arcadia Planitia in den mittleren Breiten des Mars macht es wahrscheinlich, dass in dieser Ebene nahe der Oberfläche Eis im Untergrund vorhanden ist. Dieses kann entweder in Form von Eis außerhalb oder innerhalb der Poren des Bodenmaterials vorliegen. Im ersteren Fall übersteigt die Eismenge das im Boden vorhandene Porenvolumen und „nimmt“ sich den Raum, den es benötigt. Im zweiten Fall handelt es sich um sogenanntes Poreneis, das nur den natürlichen, vorhandenen Porenraum ausfüllt.

Aufgrund der wahrscheinlichen Existenz von Wassereis im Boden haben einige Forscherinnen und Forscher Arcadia Planitia als Landeplatz für zukünftige robotische oder sogar astronautische Missionen zum Mars vorgeschlagen. Im letzteren Fall könnte das Eis zur Trinkwassergewinnung genutzt werden, sofern man es gründlich reinigen und aufbereiten könnte. Auch kann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt werden und dann als Raketentreibstoff verwendet werden.

Bildbearbeitung

Die Bilder wurden von der HRSC (High Resolution Stereo Camera) am 10. November 2024 während Mars Express Orbits 26.333 aufgenommen. Die Bodenauflösung beträgt etwa 18 Meter pro Pixel und das Bild ist auf etwa 21 Grad Ost und 41Grad Nord zentriert. Das Farbbild wurde aus den Daten des Nadirkanals, dem senkrecht zur Marsoberfläche ausgerichteten Sichtfeld, und den Farbkanälen der HRSC erstellt. Die schräge perspektivische Ansicht wurde aus dem digitalen Geländemodell, dem Nadirkanal und den Farbkanälen der HRSC erstellt. Das Anaglyphenbild, das bei Betrachtung mit einer Rot/Blau- oder Rot/Grün-Brille einen dreidimensionalen Eindruck von der Landschaft vermittelt, wurde aus dem Nadirkanal und einem Stereokanal abgeleitet. Die farbkodierte topografische Ansicht basiert auf einem digitalen Geländemodell (DGM) der Region, aus dem sich die Topografie der Landschaft ableiten lässt.

Weiterführende Links

- DLR-Sonderseite zur Mission Mars Express

- DLR-Nachricht: Woher zum Teufel kommen diese Spuren auf dem Mars?

- DLR-Nachricht: Facettenreiche Dünen auf dem Wüstenplaneten Mars

- DLR-Nachricht: Die perfekte Totale aus Orbit 25.000

- Mapserver: Freigegebene Rohdateien und Digitale Geländemodelle (DGM) der Region in GIS-fähigen Formaten zum Download

Das HRSC-Experiment auf Mars Express

Die hochauflösende Stereokamera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie gebaut (EADS Astrium, Lewicki Microelectronic GmbH und Jena-Optronik GmbH). Das Wissenschaftsteam unter der Leitung von Dr. Daniela Tirsch, Principal Investigator (PI), besteht aus 50 Co-Investigatoren aus 35 Institutionen und elf Ländern. Die Kamera wird vom DLR-Institut für Weltraumforschung (ehemals DLR-Institut für Planetenforschung) in Berlin-Adlershof betrieben.