Erfolgswahrscheinlichkeiten für Kondensstreifenvermeidung analysiert

Mint_Images/Envato Elements

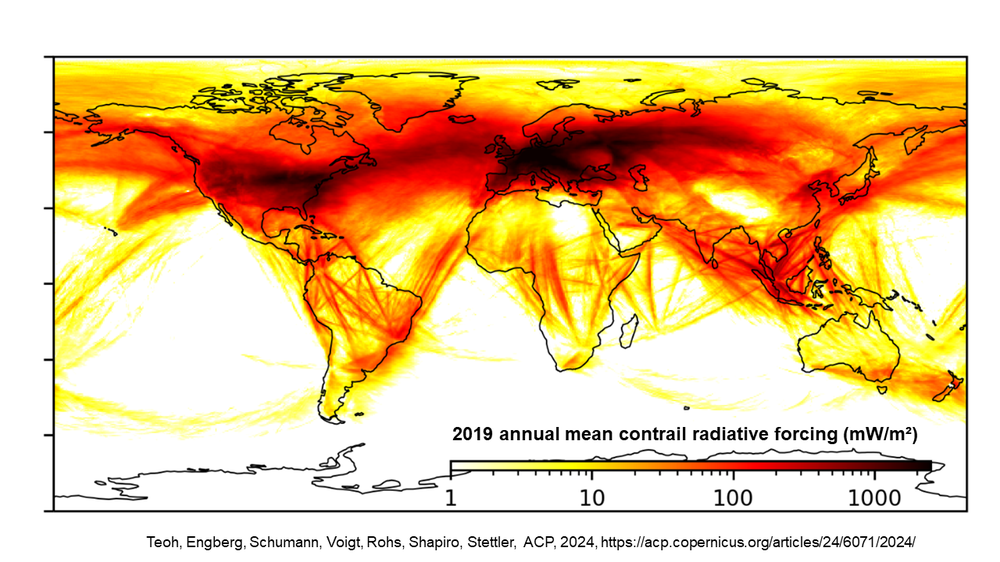

Teoh et al., ACP, 2025 https://acp.copernicus.org/articles/24/6071/2024/

Wie der Straßen- und Seeverkehr erzeugt auch der Luftverkehr Kohlendioxidemissionen, die zur Klimaerwärmung beitragen. Zusätzlich trägt der Luftverkehr auch durch kurzlebigere Effekte, hauptsächlich durch die Bildung von Kondensstreifen und die Emission von Stickoxidverbindungen (NOx) zur Erwärmung bei. Diese Erwärmung ist beträchtlich: Aktuelle Abschätzungen ergeben für den Energieeintrag durch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte in wenigen Jahren eine ähnliche Größenordnung wie für den durch die CO2-Effekte seit Beginn der kommerziellen Luftfahrt in den 1940ern.

Wichtige Forschungsergebnisse für die klimaverträgliche Luftfahrt betrachten die Verringerung der CO2-Emissionen von Flugzeugen. Weniger Aufmerksamkeit wurde bislang der Verringerung der Nicht-CO2-Effekte gewidmet. Für den langsameren Fortschritt in diesem Bereich gibt es mehrere Gründe, beispielsweise die Komplexität der Prozesse, die zur Bildung von Kondensstreifen führen. Ein weiteres Problem sind die unterschiedlichen Zeitskalen der einzelnen Effekte: CO2 zirkuliert zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen und den Kontinenten und wird allmählich über Jahrhunderte aus der Atmosphäre entfernt – während die Stickoxid-induzierte Zunahme von Ozon und die Verringerung von Methan (die beide das Klima beeinflussen) sich über Monate bis Jahrzehnte ausprägen. Kondensstreifen wiederum bestehen nur wenige Stunden in Reiseflughöhen. Diese enorme Bandbreite an Zeitskalen hat bislang Bemühungen erschwert, die Auswirkungen der CO2-Emissionen von Flugzeugen mit den Nicht-CO2-Effekten zu vergleichen und Mitigationsstrategien zu bewerten.

Hierbei ist eine zentrale Frage, inwiefern spezifische Maßnahmen zur Mitigation (Emissionsminderung), die positive und negative Effekte für das Klima haben, in Summe die globale Erwärmung reduziert; zum Beispiel, ob die Verringerung von Kondensstreifen oder NOx-Emissionen dem Klima insgesamt nützt, wenn die Maßnahme gleichzeitig den CO2-Ausstoß von Flugzeugen erhöht. In der aktuellen Ausgabe von Nature ist ein wissenschaftlicher Artikel einer US-amerikanischen Forschungsgruppe (Prather et al) zu dieser Fragestellung erschienen.

Prof. Christiane Voigt vom Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zenztrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) kommentiert die Ergebnisse in derselben Nature-Ausgabe. Sie sagt: „Die neuen Erkenntnisse bringen das Feld einen Schritt nach vorne. Die Autoren der Studie Prater et al. führen eine risikobasierte Trade-Off-Bewertung ein – eine Art von Entscheidungsprozess, der in anderen Sektoren weit verbreitet ist – und der explizit die Unsicherheiten einbindet. Genauer gesagt bestimmt ihre Methode die Wahrscheinlichkeit, ob eine Minderungsmaßnahme, die sowohl eine positive als auch eine negative Auswirkung auf das Klima hat – insgesamt ein positives Nettoergebnis bekommt. So lässt sich beispielsweise präziser abschätzen, inwieweit sich Flugrouten mit etwas erhöhtem Kraftstoffverbrauch auf geringeren Höhen lohnen, um Gebiete mit klimawärmenden Kondensstreifen zu vermeiden. Diese Risikobewertung ist ein hilfreiches Werkzeug, um Minderungsstrategien für Nicht-CO2-Effekte weiterzuentwickeln.“

Optimierung von Flugrouten für den Klimaschutz

Flugzeuge fliegen in der Regel kosten- oder treibstoffsparende Routen. Daher kann die Änderung solcher Routen zur Vermeidung von Kondensstreifen etwa durch Höhenanpassungen zu einer geringen Abweichung von der optimalen Flugleistung führen und damit zu einem Anstieg der CO2-Emissionen. Eine statistische Analyse hat die Auswirkungen der Optimierung von 85.000 Flugrouten zur Vermeidung von Kondensstreifen analysiert. Sie zeigt, dass die Klimaauswirkung von Kondensstreifen um 73 Prozent reduziert werden kann; bei einem Anstieg der CO2-Emissionen um weniger als ein Prozent. Die Methode der Forschungsgruppe Prather et al. berechnet eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für diese Minderungsstrategie: mehr als 99 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen positiven Netto-Klimaeffekt. Allerdings muss die operative Machbarkeit der Kondensstreifenvermeidung noch in realen Versuchen nachgewiesen werden. Gebiete mit verstärktem Auftreten von Kondensstreifen beispielsweise in Europa, Nordamerika und auf den Transatlantikrouten zwischen beiden Kontinenten bieten sich für die praktische Erprobung dieser neuen Methode an. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Unsicherheiten für Kondensstreifen und Stickoxid-Effekte weiter einzugrenzen, zum Beispiel durch die Verbesserung der Wetter- und Kondensstreifen-Vorhersagemodelle.

Weiterführende Links

- DLR-Institut für Physik der Atmosphäre

- Nature-Artikel: Solving aviation’s climate-action conundrum (engl.)

- Nature-Artikel: Trade-offs in aviation impacts on climate favour non-CO2 mitigation

- IOPscience-Paper: Feasibility of contrail avoidance in a commercial flight planning system: an operational analysis (engl.)