HALO-South auf Spurengassuche in sauberer Luft

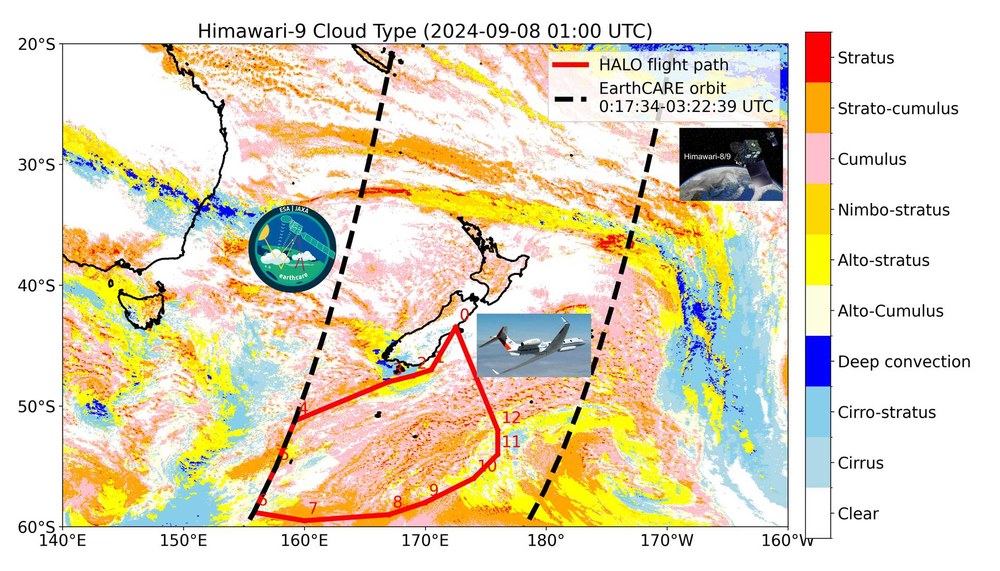

Visualisation – from data and graphic elements from JAXA/EORC, ESA/JAXA, ESA/EarthCARE and DLR – created by Ziming Wang (University of Mainz)

- Gemeinsam mit TROPOS untersucht das DLR im Projekt HALO-South das Zusammenspiel von Wolken, Aerosolen und Strahlung über dem Südlichen Ozean.

- Die Forschenden wollen so unter anderem Wissenslücken in bisherigen Klimamodellen schließen.

- Dafür werden mit dem DLR-Forschungsflugzeug HALO Messungen von atmosphärischen Partikeln, Spurengasen und Wolkeneigenschaften durchgeführt und Satellitendaten genutzt.

- Schwerpunkte: Luftfahrt, Atmosphärenforschung

Wie reagieren Atmosphäre und Wolken auf einen Rückgang der Emissionen in den kommenden Jahrzehnten? Welche Aerosole gibt es im Südlichen Ozean und woher kommen sie? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, unterstützt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Gruppe von Forschenden unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) in der Mission HALO-South. Ab September 2025 soll das Forschungsflugzeug HALO in 176 Flugstunden das Zusammenspiel von Wolken, Aerosolen und Strahlung in Neuseeland, genauer gesagt über dem Südlichen Ozean, untersuchen. Zurzeit wird HALO umfangreich im DLR in Oberpfaffenhofen auf seinen Einsatz vorbereitet.

Fünf Wochen lang wird HALO von Christchurch aus zu Messflügen über den Ozeanen der Südhemisphäre aufbrechen. Hier, rund um die Antarktis, ist die Atmosphäre noch sauber und ermöglicht den Forschenden so einen Blick auf einen angestrebten emissionsärmeren Zustand der Welt. Die Gegend zählt zu der wolkenreichsten Region der Erde und unterscheidet sich in entscheidenden Punkten von der für Klimamodelle stärker erforschten Nordhemisphäre: Aufgrund geringerer Landmassen, Bevölkerungsdichte und Industrie ist die Atmosphäre hier deutlich sauberer als im Norden. Es gibt weniger Partikel für die Bildung von Wolkentropfen und Eiskristallen. Dadurch werden weniger Wolken erwartet, die rein aus Eispartikeln oder nebeneinander existierenden Eispartikeln und flüssigen Tröpfchen bestehen. Bisherige Klimamodelle basieren überwiegend auf Daten aus der Nordhemisphäre. Für die Südhalbkugel fehlen umfangreichere Messwerte noch. Diese Wissenslücke soll im Projekt HALO-South geschlossen und Daten für eine präzisere Modellierung geliefert werden.

Bei den Forschungsflügen wird erstmals auch die Anzahl der Eiskeime gemessen, parallel zur Anzahl der Wolkenpartikel. Dies ist wichtig, um Eis-Multiplikationsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Wolkenbildung genauer nachzuvollziehen. Die Messungen sind der Auftakt zu einer Forschungskooperation zwischen Deutschland und Neuseeland.

Vor Ort werden rund 50 Forschende sein: vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS), dem Leipziger Institut für Meteorologie der Universität Leipzig, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU), der Goethe-Universität Frankfurt (GUF), dem Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) Mainz, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem DLR-Institut für Physik der Atmosphäre und dem Forschungszentrum Jülich (FZJ). Der Betrieb des Flugzeugs wird durch die Einrichtung Flugexperimente des DLR realisiert. Mit Messungen am Boden beteiligen sich außerdem die University of Canterbury, Christchurch, und der MetService New Zealand.

Auf Spurengassuche in der Atmosphäre

Das DLR-Institut für Physik der Atmosphäre beteiligt sich mit mehreren Instrumenten an HALO-South. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestimmen mit verschiedenen Detektoren Herkunft und Zusammensetzung der untersuchten Luftmassen. „Dies ist notwendig, um die Wolkenbildungsprozesse richtig einordnen zu können“, erklärt Dr. Helmut Ziereis vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre. „Die untersuchten Spurengase dienen als sogenannte ‚Tracer‘. Ihre Konzentrationen und ihre Verteilung geben Aufschluss über die Herkunft der untersuchten Luftmassen und wie stark sie von natürlichen oder anthropogenen, also vom Menschen verursachte, Quellen beeinflusst wurden“, so Ziereis weiter.

Je mehr Spurengase die Forschenden gleichzeitig messen, desto präziser wird die Analyse der Luftmassen. Jedes dieser Gase hat seine typischen Entstehungsquellen. So entsteht Kohlenmonoxid vor allem bei Verbrennungsprozessen am Boden, etwa im Straßenverkehr oder bei offenen Feuern. Stickoxide stammen sowohl aus natürlichen Quellen, wie Blitzen, als auch aus anthropogenen Prozessen, zum Beispiel der Verbrennung von Biomasse oder dem Flugverkehr. Auch Methan hat verschiedene Quellen: In der Natur entsteht es unter anderem in Feuchtgebieten, während es durch menschliche Aktivitäten vor allem in der Landwirtschaft oder bei der Förderung fossiler Brennstoffe freigesetzt wird. Ozon bildet sich in der unteren Atmosphäre durch komplexe chemische Reaktionen, stammt aber zu großen Teilen aus höheren Luftschichten.

„Wenn wir diese Gase gemeinsam betrachten, erkennen wir ein eindeutiges Muster – einen chemischen Fingerabdruck“, erklärt Ziereis. „Damit können wir feststellen, woher eine Luftmasse stammt und welche Prozesse ihre Zusammensetzung beeinflusst haben.“

HALO misst Wolken- und Aerosol-Eigenschaften

Für die Messflüge haben die Forschenden das DLR-Forschungsflugzeug HALO mit fünf hochsensiblen Wolkenmessgeräten ausgerüstet, die Größe, Anzahl und Form von Wolkenpartikeln erfassen. „Unter dem Flügel und an einer Fensterscheibe messen Sensoren Partikel von etwa einem Mikrometer bis zu sechs Millimetern – und decken damit nahezu das gesamte Größenspektrum natürlicher Wolken ab“, erklärt Prof. Christiane Voigt vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre und der Universität Mainz. „Zusätzlich liefern zwei der Messgeräte hochaufgelöste Bilder, aus denen sich auch der Aggregatzustand, also ob es sich um Eispartikel oder unterkühlte Wassertropfen handelt, bestimmen lässt.“

Zusätzlich kommen Instrumente zum Einsatz, die sogenannte Aerosole, kleinste Schwebeteilchen in der Luft, messen. Sie befinden sich sowohl außen als auch im Inneren des Flugzeugs und können Partikel bis hinunter zu zehn Nanometer nachweisen. Die Messungen sind entscheidend, da Aerosole – abhängig von Größe und Zusammensetzung – als Entstehungsbasis für Wolkentropfen wirken. Unter normalen atmosphärischen Bedingungen entstehen ohne Aerosole keine Wolken. Der Betrieb des Flugzeugs wird durch die Einrichtung Flugexperimente des DLR realisiert.

Weitere Unterstützung liefert der japanische Wettersatellit HIMAWARI. Seine Daten werden mit der Flugroute von HALO kombiniert und liefern in Echtzeit Informationen zu Wolkentypen und Aerosol-Mengen entlang der Strecke. So kann die Flugplanung direkt auf aktuelle Bedingungen reagieren, etwa, wenn sich in einem Gebiet warme, unterkühlte oder eisige Wolken bilden oder sich wolkenfreie Zonen für Aerosol-Messungen anbieten.

Noch bis Ende August 2025 wird HALO beim DLR in Oberpfaffenhofen für den Einsatz umgerüstet und anschließend in der ersten Septemberwoche nach Neuseeland überführt. Die ersten Messflüge sind für die zweite Septemberwoche geplant. Bis Mitte Oktober 2025 ist HALO dann wieder zurück in seiner Heimat im DLR.

Weiterführende Links

Social-Media-Beiträge

Über HALO

Das Forschungsflugzeug HALO ist eine Gemeinschaftsinitiative deutscher Umwelt- und Klimaforschungseinrichtungen. HALO wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), des Freistaats Bayern, des Forschungszentrums Jülich (FZJ), des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beschafft.

Der Betrieb von HALO wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem Forschungszentrum Jülich (FZJ), dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig (TROPOS) getragen. Das DLR ist zugleich Eigner und Betreiber des Flugzeugs.