Flugexperiment ATHEAt erfolgreich gestartet

Das DLR-Flugexperiment ATHEAt ist am 6. Oktober 2025 erfolgreich an Bord einer Höhenforschungsrakete vom Startplatz Andøya Space im Norden Norwegens gestartet.- Im Fokus standen besonders hitzeresistente Komponenten aus faserverstärkter Keramik sowie neuartige Sensortechnologien.

- Mehr als 300 Sensoren an Bord des Flugexperiments zeichneten umfassende Datensätze auf und sendeten sie an die Bodenstationen.

- Diese Daten leisten einen wichtigen Beitrag, um zukunftsweisende und wiederverwertbare Komponenten für Raumtransportfahrzeuge zu entwickeln.

- Schwerpunkte: Raumfahrt, wiederverwendbare Raumtransportsysteme, Höhenforschungsraketen

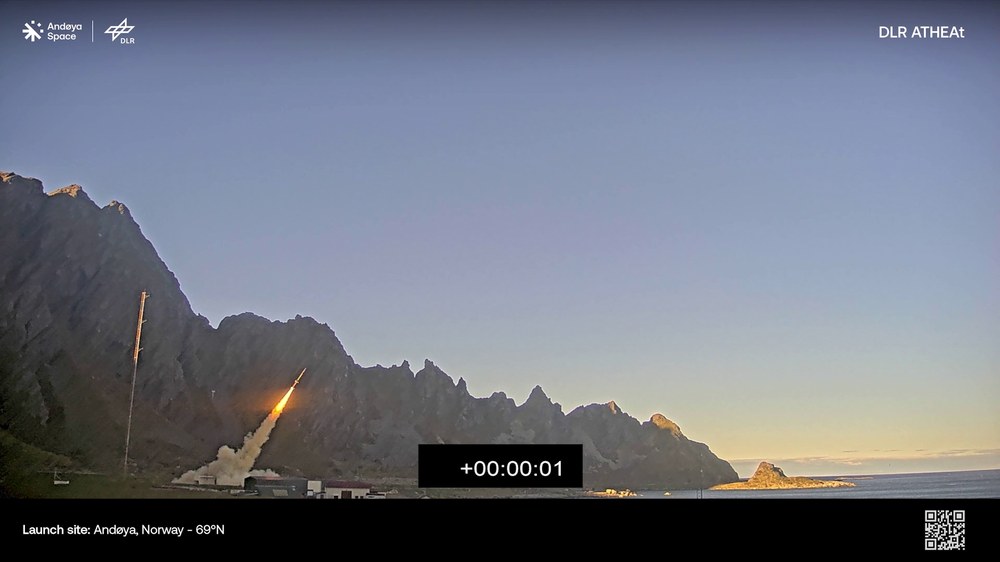

In Zukunft sollen immer mehr Komponenten von Raumtransportfahrzeugen wiederverwendbar sein, also mehrfach zum Einsatz kommen und so wirtschaftlicher werden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt dafür Technologien und testet sie mit Höhenforschungsraketen. Am 6. Oktober 2025 um 10:45 Uhr ist das Flugexperiment ATHEAt erfolgreich vom Startplatz auf der Insel Andøya im Norden von Norwegen abgehoben. Über dem Meer flog das Experiment für insgesamt rund vier Minuten, davon zwei Minuten mit Geschwindigkeiten bis über Mach 9. Dieser Bereich ist besonders interessant: Denn bei diesen hohen Geschwindigkeiten entstehen am Flugkörper Temperaturen von über 2.000 Grad Celsius und es wirken enorme aerothermale Lasten auf Material und Strukturen – ähnlich wie beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in die Erdatmosphäre. Während des Fluges erreichte die Forschungsrakete eine maximale Höhe von mehr als 30 Kilometern. Umfassende Messdaten konnten erfolgreich an die Bodenstationen von DLR und Andøya Space übertragen werden.

Wertvoller Datenschatz für Technologieentwicklung

„Mit dem Flugexperiment ATHEAt ist es uns gelungen, wesentlich länger bei hohen Machzahlen zu fliegen, als das bei unseren vorangegangenen Projekten der Fall war. Damit haben wir einen neuen Meilenstein erreicht und einzigartige Daten für die weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit gesammelt“, fasst Prof. Ali Gülhan, Projektleiter von ATHEAt, zusammen. Möglich gemacht haben das die mehr als 300 Sensoren, die das DLR-Team im Flugexperiment verbaut hat. Ebenfalls an Bord waren miniaturisierte und berührungslos arbeitende Sensoren wie Infrarotkameras, Laserscanner und Strahlungsthermometer. Ein vom DLR entwickeltes und modular aufgebautes Datenerfassungssystem an Bord las die Sensoren aus und sendete die verarbeiteten Daten per Funk an die Bodenstationen.

Extremer Belastungstest für Strukturen, Kühlungsexperimente und Klappen

Im vorderen Teil der Rakete hat das DLR-Team die sogenannte Nutzlast untergebracht. Sie beinhaltet die wissenschaftlichen Experimente und das Servicemodul für die Messungen, Energieversorgung und Datenübertragung. Der grau schimmernde Vorkörper besteht zu großen Teilen aus einer speziellen faserverstärkten Keramik. Sie wurde komplett am DLR mit eigens entwickelten Verfahren hergestellt und ist sehr leistungsfähig: Sie hält nicht nur sehr hohe Temperaturen aus, sondern ist auch mechanisch äußerst stabil und vergleichsweise leicht. Teil der wissenschaftlichen Nutzlast an Bord des ATHEAt-Fluges waren auch zwei Kühlungsexperimente. Mit ihnen untersuchten die Forschenden, wie sich die extrem hohen Temperaturen am Vorkörper durch aktive Kühlung managen lassen.

Neu am Vorkörper des Flugexperiments von ATHEAt waren auch vier bewegliche Klappen – ebenfalls gefertigt aus der faserverstärkten DLR-Keramik. Während des Fluges wurden sie erfolgreich angestellt, wodurch an ihnen ebenfalls sehr hohe Temperaturen entstanden. In Zukunft könnten solche Klappen zum Einsatz kommen, um Raumtransportfahrzeuge besser steuerbar zu machen.

Video: Start der DLR-Forschungsrakete mit dem ATHEAt-Flugexperiment

Für die Wiedergabe dieses Videos auf Quickchannel.com ist Ihre Zustimmung zur Speicherung von Daten ('Cookies') erforderlich. Unter Datenschutz-Einstellungen können Sie Ihre Wahl einsehen und verändern.

Andøya Space

„Anforderungen wie wir sie beim ATHEAt-Flugexperiment nachgestellt haben, müssen auch Hitzeschutzsysteme künftiger, mehrfach verwendbarer Raumtransportsysteme beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zuverlässig aushalten“, schildert Ali Gülhan, der am DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik die Abteilung für Über- und Hyperschalltechnologien leitet. Auch für die Raumfahrtindustrie ist die Phase des Wiedereintritts mit seinen extremen Bedingungen in den Bereichen der Aerothermodynamik und Aerodynamik ein Knackpunkt bei der Entwicklung. „Mit Projekten wie ATHEAt arbeiten wir deshalb gezielt daran, diese weltweit bestehende Technologielücke zu schließen.“ Dazu setzt das DLR auf eine Kombination aus Flugexperimenten wie ATHEAt und seinen Vorgänger-Projekten, unterstützt und immer wieder rückgekoppelt mit ausgefeilten Simulationen, Auslegungen und Komponenten-Tests am Boden. Dieser Ansatz ist ein strategisches Kernelement der DLR-Raumfahrtforschung und findet gemeinsam mit der langjährigen Expertise des DLR in diesem Bereich weltweit Beachtung.

Erfolgreich zum Start gebracht: ATHEAt-Flugexperiment mit zwei Antriebsstufen und 13,5 Meter Gesamtlänge

Für die Planung und Durchführung von Missionen wie dem ATHEAt-Flugexperiment verfügt das DLR über eine eigene Einrichtung: die Mobile Raketenbasis (MORABA). Das dortige Team plant, betreut und startet suborbitale Höhenforschungsraketen und kann auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung zurückgreifen. Für Starts im Norden Norwegens arbeitet das DLR mit dem Raketenstartplatz Andøya Space zusammen. Für das ATHEAt-Flugexperiment kam eine eigens von der MORABA entwickelte, neue zweistufige Konfiguration zum Einsatz: Die erste, untere Antriebsstufe „RED KITE“ ist eine Entwicklung des DLR mit dem Unternehmen Bayern-Chemie. Hinter der Verkleidung des „roten Milans“ verbirgt sich ein besonders leistungsstarker Feststoffantrieb. Die zweite Stufe verwendet einen kanadischen „Black Brant“-Raketenmotor. Diese Antriebskombination eignet sich besonders gut für Mikrogravitations- und Hyperschallforschung. Mit der an der Spitze montierten wissenschaftlichen Nutzlast maß die Forschungsrakete für das ATHEAt-Projekt rund 13,5 Meter.

Um möglichst hohe Temperaturen zu erreichen, flog die Forschungsrakete eine eigens für das Projekt geplante flachere Parabel: Das ermöglichte, für lange Zeit mit hohen Machzahlen in relativ niedriger Höhe unterwegs zu sein. Ein ebenfalls am DLR neu entwickelter Sensorverbund lieferte essentielle Daten, um den Zeitpunkt für die Zündung der zweiten Stufe zu bestimmen. Dazu greift dieser „Sensorwürfel“ auf eine festgelegte Ausgangsposition zurück, misst im Flug Beschleunigung und Drehraten und errechnet daraus die Position der Rakete im Raum. Am Ende ihres Fluges wasserte sie in der Norwegischen See in einem dafür vorgesehenen und gesicherten Gebiet.

Weiterführende Links

- DLR-Blogbeitrag: Flugexperiment ATHEAt: Unterwegs in Norwegen für die nächste Generation des Raumtransports (Teil 1)

- DLR-Blogbeitrag: Flugexperiment ATHEAt: Unterwegs in Norwegen für die nächste Generation des Raumtransports (Teil 2)

- DLR-Projektseite ATHEAt – Schlüsseltechnologien für atmosphärischen Hochgeschwindigkeitsflug von wiederverwendbaren Raumtransport-Systemen

- DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik

- DLR-Institut Bauweisen und Strukturtechnologie

- DLR-Institut für Softwaretechnologie

- DLR-Einrichtung Raumflugbetrieb: Mobile Raketenbasis (MORABA)

- Andoya Space (englisch)