Geformt durch Wind, Wasser und Eis – die Deuteronilus Cavus-Senke auf dem Mars

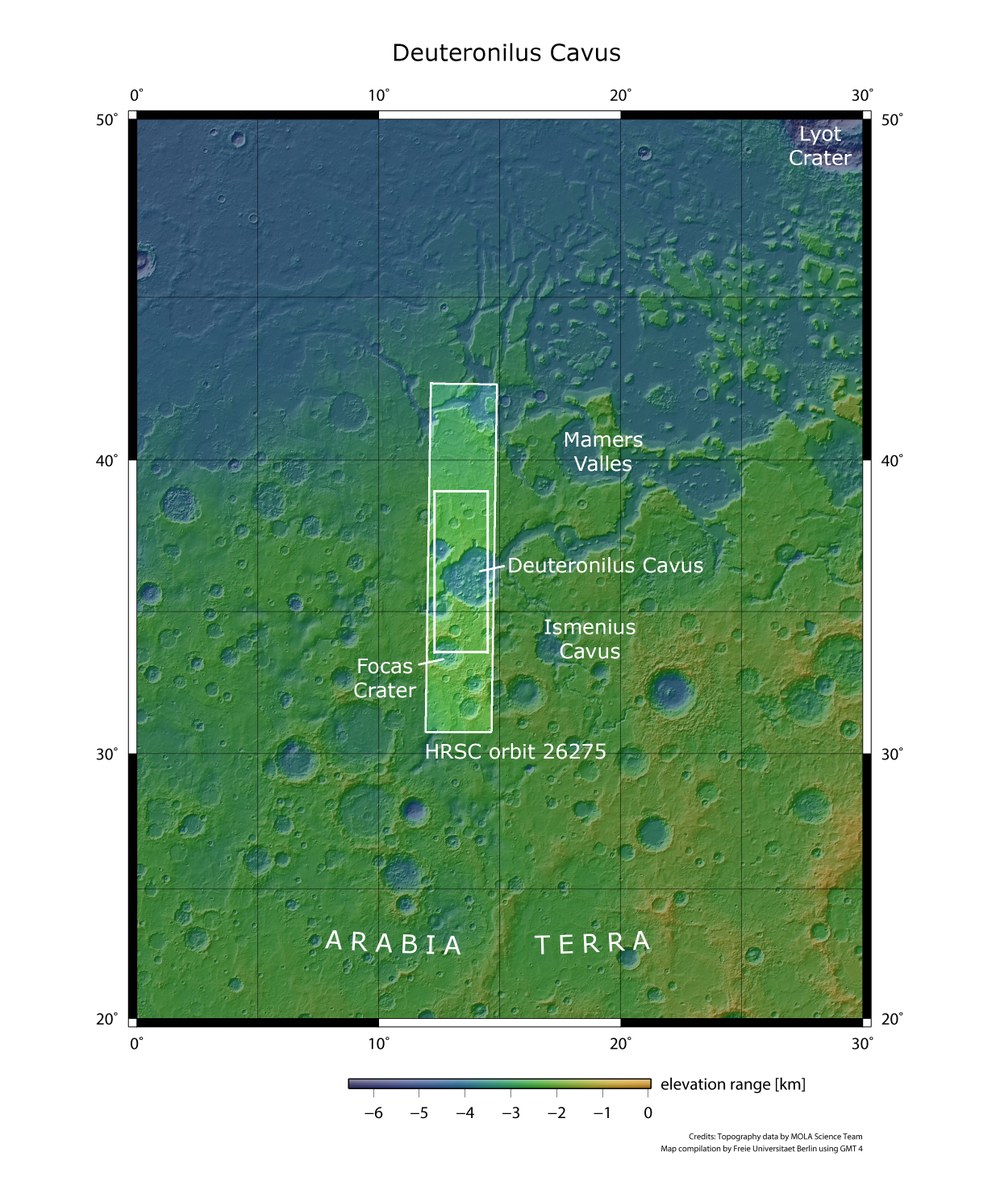

NASA/JPL/USGS (MOLA)/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)

- Neue Bilder der Stereokamera HRSC zeigen typische Landschaftsformen für die Übergangszone zwischen südlichem Marshochland und nördlichen Tiefebene.

- Der Einschlagskrater Deuteronilus Cavus erfuhr nach seiner Entstehung vor 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahren deutliche Veränderungen, unter anderem durch Ströme von Wasser.

- Schwerpunkte: Mars, Mission Mars Express, Raumfahrt

Sie könnten nicht verschiedener sein, und doch tragen sie denselben Namen: Der längste Fluss in Afrika und ein riesiger Krater auf dem Mars. „Deutero-Nilus“, der ‚zweite Nil‘, so die Übersetzung aus dem Griechischen, entstand durch den Einschlag eines Asteroiden vor etwa 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahren. Danach spielten Wasser und Eis, neben anderen Prozessen, während seiner späteren Entwicklung eine entscheidende Rolle. Nicht weit entfernt ist dort auch der ‚erste Nil‘, Protonilus zu finden.

Dies zeigen Bilddaten, die von der hochauflösenden Stereokamera HRSC an Bord der ESA-Mission Mars Express aufgenommen wurden. HRSC ist ein Kameraexperiment, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit der deutschen Industrie entwickelt und gebaut wurde und vom DLR-Institut für Weltraumforschung betrieben wird.

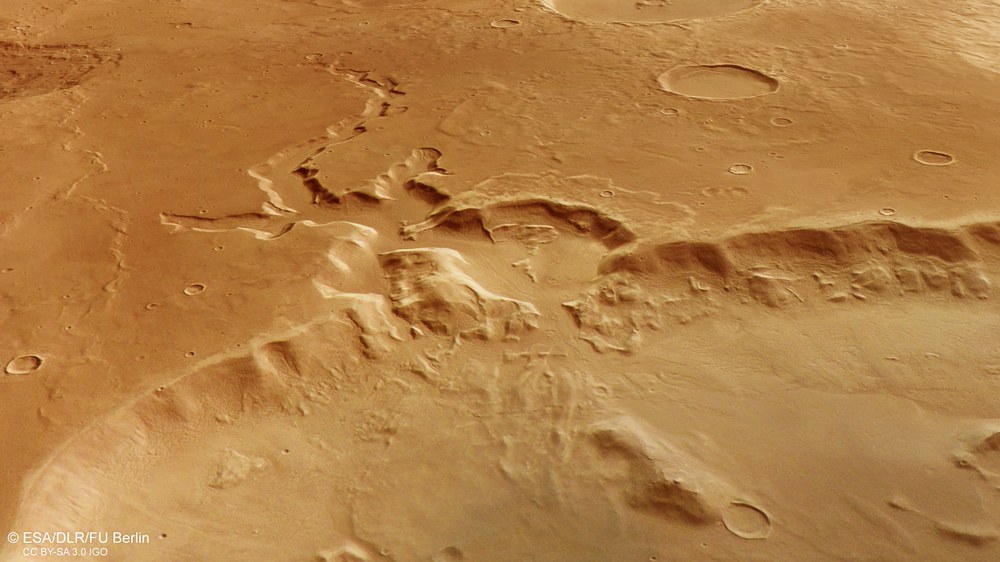

Flusstäler vom südlichen Hochland in die nördlichen Tiefebenen

Deuteronilus Cavus ist eine etwa 120 Kilometer durchmessende Senke im Ismenius-Lacus-Quadranten des Mars, im nördlichen Teil von Arabia Terra gelegen, einer ausgedehnten Hochlandregion rund 2.000 Kilometer nördlich des Marsäquators. Das Gebiet ist ferner durchzogen von dem ausgedehnten Talsystem der Mamers Valles, einem ehemaligen Fluss-System, das für die Namensgebung ‚Zweiter Nil‘ der benachbarten Senke maßgebend war. Es ist über tausend Kilometer lang und erstreckt sich vom südlichen Hochland bis ins nördliche Tiefland unseres planetaren Nachbarn. Die Deuteronilus-Region ist eine Übergangszone zwischen Hoch- und Tiefland, gekennzeichnet durch kleine Hügel, Tafelberge, verzweigte Kanäle und Vertiefungen, die oft Fließstrukturen aufweisen.

Deuteronulis Cavus birgt eine reiche geologische Geschichte, in deren Verlauf sich das ursprüngliche Terrain durch Prozesse an der Oberfläche stark veränderte. Die fast kreisrunde Form der Senke deutet auf einen Krater hin, der durch den Einschlag eines gewaltigen Asteroiden entstanden ist, der sich wahrscheinlich während der Noachischen Periode ereignete. Später, im Lauf der Hesperischen und Amazonischen Perioden, die vor etwa zwei Milliarden Jahren begann, veränderten Flüsse und Gletscher die Form des ursprünglichen Kraters erheblich und sorgten dafür, dass er auf fast das Doppelte seiner ursprünglichen Größe anwuchs.

Auch Lavaströme und Wind prägten die Landschaft

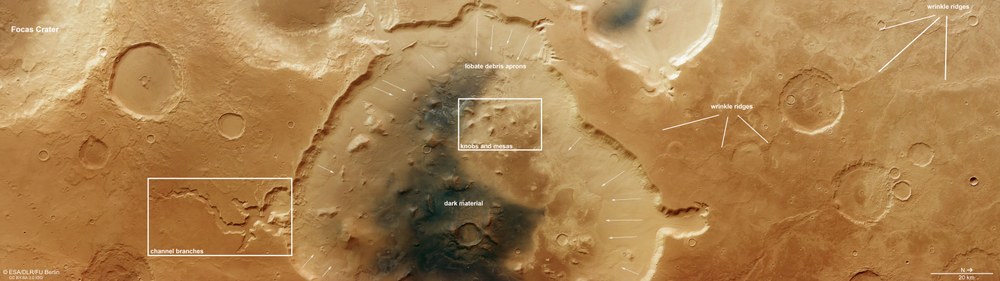

Die Umgebung der Senke bietet ebenfalls ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild: Kleine und große Krater (wie etwa der 75 Kilometer große Krater Focas im Südwesten, rechts in der Draufsicht) und Runzelrücken (engl. wrinkle ridges) prägen das Terrain. Letztere sind ein Hinweis auf Lavaströme, die sich abgekühlt und zusammengezogen haben. Während das umliegende Gelände auf die Noachische Periode zurückgeht, weist die Senke selbst mehrere Merkmale auf, die auf eine jüngere geologische Aktivität hinweisen. Die HRSC-Bilder zeigen, dass der Kraterrand in einigen Bereichen eingeschnitten ist. Vor allem im südlichen Teil der Senke sind verzweigte Kanäle (engl. channel branches) zu sehen, die durch den Austritt von Grundwasser an die Oberfläche entstanden sind.

Entlang fast aller Abschnitte der Kraterwand sind Fließmuster zu beobachten. Diese Strukturen werden oft als Blockgletscher interpretiert, die aus eisreichem Material bestehen, das von einer schützenden Gesteinsschicht bedeckt war. Verschwindet das Eis durch Sublimation (Verdampfen) in die Atmosphäre, bleiben Schuttablagerungen mit Fließmustern zurück, die der Gletscher durch Fließen unter der eigenen Schwerkraft erzeugt hat. Sie sind ein typisches Landschaftsphänomen in den mittleren Breiten des Mars.

Es wird angenommen, dass sie auf die Amazonische Periode zurückgehen, als die Neigung der Mars-Drehachse größer war und diese Regionen von der Sonne weggeneigt waren. Die sich daraus ergebenden klimatischen Bedingungen haben die Ansammlung von Eis auch in mittleren Breiten und nicht nur in der Nähe der Pole ermöglicht. Die HRSC-Kamera hat viele dieser Vergletscherungen in Äquatornähe aufgenommen, wie zum Beispiel auch die Nereidum Montes.

Ursprung von Hügeln und Tafelbergen nicht klar

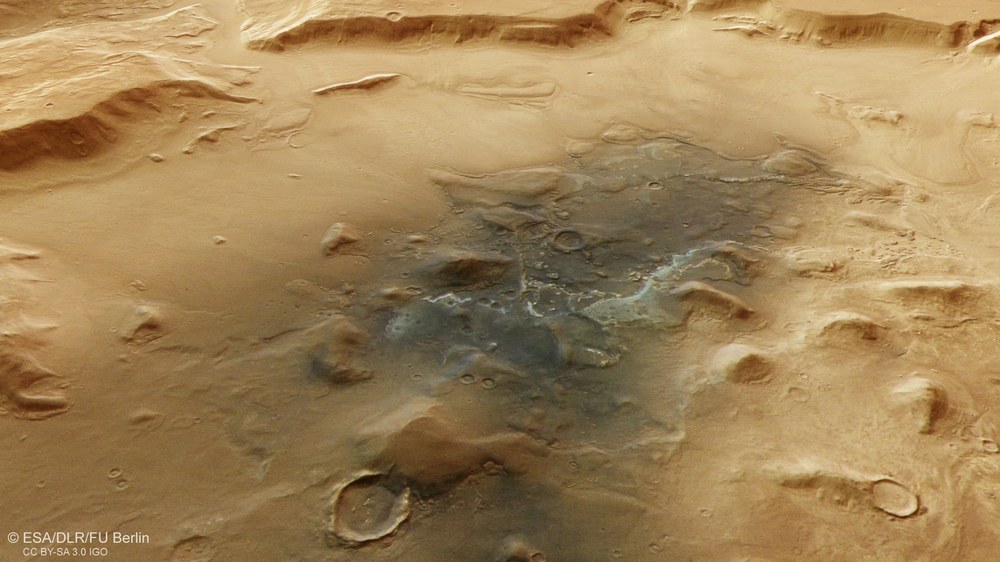

Inmitten der Senke zeigt die Landschaft eine Mischung aus Hügeln, Tafelbergen und Ebenen, teilweise von Schuttablagerungen umschlossen. Bei den kleinen Hügeln und Tafelbergen könnte es sich um Überreste einer ehemals durchgängigen Oberfläche handeln, die nach und nach abgetragen wurde, zurückgeblieben sind diese „Inselberge“. Einem anderen Erklärungsansatz nach könnten dies auch Überreste eines ehemaligen Zentralberges sein, der sich in manchen Kratern durch die plastische Verformung des Geländes nach dem Einschlag ergibt.

Im Zentrum der Senke ist dunkleres Oberflächenmaterial sichtbar, das wahrscheinlich aus verwehten Sanden besteht. Die darin enthaltenen Minerale belegen, dass das dunkle Material vulkanischen Ursprungs ist. Bei der Spektralanalyse der helleren Ablagerungen im Kraterboden wurden auch Schichtsilikate festgestellt, Tonminerale, die sich typischerweise durch Umwandlung von Vulkanasche oder -gestein unter Wassereinfluss bilden. Auch dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Wasser in dieser Region einst eine prägende Rolle spielte.

Bildbearbeitung

Die Bilder wurden von der HRSC (High Resolution Stereo Camera) am 25. Oktober 2024 während Mars Express Orbits 26.275 aufgenommen. Die Bodenauflösung beträgt etwa 18 Meter pro Pixel, und das Bild ist auf etwa 14 Grad Ost und 36 Grad Nord zentriert. Das Farbbild wurde aus den Daten des Nadirkanals, dem senkrecht zur Marsoberfläche ausgerichteten Sichtfeld, und den Farbkanälen der HRSC erstellt. Die schräge perspektivische Ansicht wurde aus dem digitalen Geländemodell, dem Nadirkanal und den Farbkanälen der HRSC erstellt. Das Anaglyphenbild, das bei Betrachtung mit einer Rot/Blau- oder Rot/Grün-Brille einen dreidimensionalen Eindruck von der Landschaft vermittelt, wurde aus dem Nadirkanal und einem Stereokanal abgeleitet. Die farbkodierte topografische Ansicht basiert auf einem digitalen Geländemodell (DGM) der Region, aus dem sich die Topografie der Landschaft ableiten lässt. Die angegebenen Höhenwerte in der Legende oben rechts beziehen sich auf einen Ellipsoiden.

Weiterführende Links

- DLR-Sonderseite zur Mission Mars Express

- DLR-Nachricht: Neue Bilder der Acheron-Fossae-Gräben auf dem Mars

- DLR-Nachricht: Acheron Fossae: Die Gräben des „Totenflusses“ auf dem Mars

- DLR-Nachricht: Caralis Chaos - Eindrücke von den Ufern des einstigen Eridania-Sees

- DLR-Nachricht: Nectaris Fossae und Protva Valles - Brüche und Täler auf einem vulkanischen Hochlandplateau

- DLR-Nachricht: Die perfekte Totale aus Orbit 25.000

- DLR-Nachricht: Tantalus Fossae - ein Blick in die vulkanische Vergangenheit des Mars

- Mapserver: Freigegebene Rohbilder und Digitale Geländemodelle (DGM) der Region in GIS-fähigen Formaten

Das HRSC-Experiment auf Mars Express

Die hochauflösende Stereokamera wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie gebaut (EADS Astrium, Lewicki Microelectronic GmbH und Jena-Optronik GmbH). Das Wissenschaftsteam unter der Leitung von Dr. Daniela Tirsch, Principal Investigator (PI), besteht aus 50 Co-Investigatoren aus 35 Institutionen und elf Ländern. Die Kamera wird vom DLR-Institut für Weltraumforschung (ehemals DLR-Institut für Planetenforschung) in Berlin-Adlershof betrieben.