Satellitengestützte globale Überwachung und Waldbrand-Früherkennung

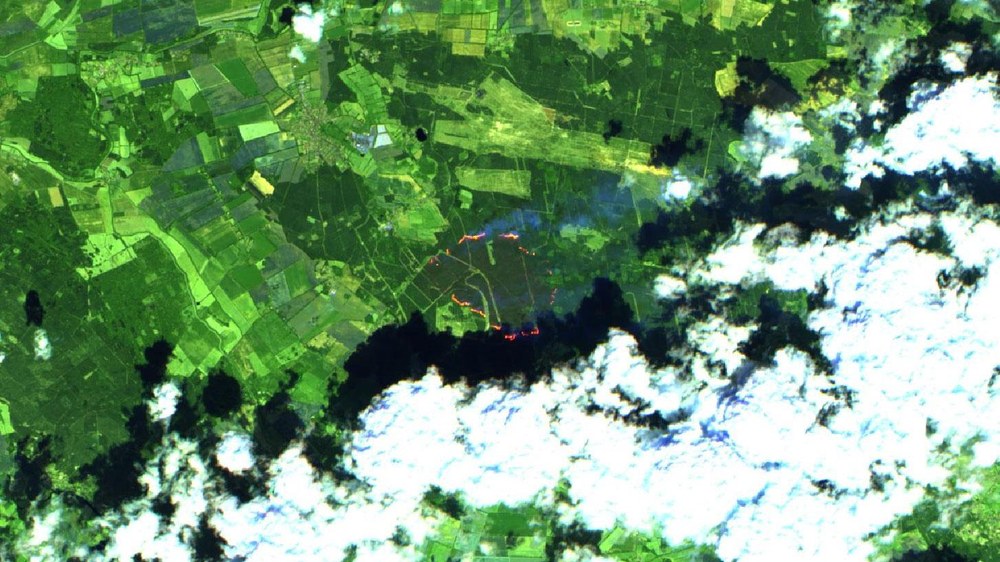

Contains modified Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA

ESA

Satelliten bieten die Möglichkeit, Waldbrände auch in abgelegenen Regionen frühzeitig zu erkennen – weltweit, ob in besiedelten oder schwer erreichbaren Gebieten. Bereits ab Anfang dieses Jahrtausends war mit BIRD der erste DLR-Satellit im Weltraum, der speziell konzipiert war, Brände auf der Erdoberfläche zu erkennen und zu untersuchen. Das DLR entwickelte dazu eine neue Generation an Sensoren, die auf die Feuerfernerkundung zugeschnitten sowie für den Einsatz auf kosten- und energieeffizienten Kleinsatelliten geeignet war. Mit der wissenschaftlichen FireBIRD-Mission, die darauf aufbaute und aus den beiden Kleinsatelliten TET-1 (gestartet 2012) und BIROS (gestartet 2016) bestand, war das DLR weltweit Vorreiter mit dieser speziell auf Feuerdetektion ausgerichteten Minikonstellation. Die Satelliten erkannten die Feuer nicht nur, sondern ermöglichten auch die Ableitung der Feuerintensität und Charakterisierung der Feuerfront in höherer räumlicher Auflösung als vergleichbare Systeme dieser Zeit. Ein Beispiel sind hier die Brände 2019 in Australien. Inzwischen findet sich das Konzept der FireBIRD-Mission in zeitgemäßer Form bei New-Space-Firmen kommerziell umgesetzt.

Eine entscheidende Rolle bei der großflächigen Überwachung von Waldbränden bieten auch Satelliten wie zum Beispiel die Sentinel-Familie des europäischen Copernicus-Programms. So nutzt der Copernicus Atmosphere Monitoring Service, kurz CAMS, Satellitendaten aktiver Brände, um etwa die Konzentration von Schadstoffen wie Stickoxiden oder Kohlenstoffmonoxid und -dioxid zu bewerten. Ebenfalls aus Sentinel-Daten und US-Satellitendaten liefert das ZKI Fire Monitoring System des Zentrums für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des DLR Informationen über das Ausmaß von Feuern (Auftreten, Fläche und Brandschwere) in Europa; stets aktuell über die letzten 31 Tage. Die aktuellen Brandflächen werden dabei fast in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Die Daten werden direkt über Empfangsstationen des Earth Observation Centers (EOC) in Oberpfaffenhofen und Neustrelitz empfangen. In Kombination mit der vorhandenen Prozessierungskapazität können Produkte wie Brandflächenkarten dadurch in weniger als einer Stunde zur Verfügung gestellt werden. Auch am Aufbau von EFFIS (European Forest Fire Information System) war das EOC beteiligt. Das System liefert Diensten in der EU und den Nachbarländern sowie der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament aktuelle und zuverlässige Informationen zu Waldbränden in Europa.

Satelliten haben den Vorteil, weltweit mit gleichbleibender Qualität Daten zu liefern und damit wertvolle Informationen aus der ganzen Welt zu ermöglichen. So wurde zum Beispiel der Feuer-Monitoring-Service des ZKI genutzt, um bei den extremen Feuern in Chile wie 2024 für das betroffene Gebiet mit Hilfe von Sentinel-3 und MODIS die aktuelle Lage sowie den Brandverlauf zu berechnen. Diese Daten wurden den örtlichen Behörden im Rahmen der „International Charter of Space and Major Disaster“ zur Verfügung gestellt.

In Zusammenarbeit mit dem New-Space-Unternehmen OroraTech hat das DLR eine eigene KI-basierte Methode zur Erkennung und Vermessung verbrannter Flächen lizenziert. Die Technologie wird in die kommerzielle Plattform Wildfire Solution Platform integriert. Die Analyse der OroraTech-Plattform basiert auf räumlich und zeitlich hochaufgelösten Wärmebildaufnahmen eigener Satelliten im erdnahen Orbit, die mit Daten zahlreicher weiterer Erdbeobachtungssatelliten kombiniert werden. Mittels künstlicher Intelligenz (KI) analysiert das DLR-lizensierte Verfahren die Masse heterogener Daten hocheffizient, sodass die Ergebnisse nahezu in Echtzeit verfügbar sind. Die Kooperation mit OroraTech fußt auf gemeinsamen Projekten bei denen wissenschaftliche Ergebnisse und kommerzielle Anwendungen im Zusammenspiel entwickelt und getestet werden.

Auch das Projekt Embed2Scale knüpft an satellitengestützte Lösungen an. Gemeinsam mit internationalen Stakeholdern aus Wirtschaft und Forschung sollen die Zugänglichkeit, Effizienz und Skalierbarkeit der Erdbeobachtungsdaten verbessert werden. Im Katastrophenfall müssen die großen Rohdatenmengen, die für satellitengestützte Lösungen notwendig sind, in kürzester Zeit zu nutzbaren Informationen umgewandelt werden – eine Aufgabe, die vom Menschen allein kaum noch zu erledigen ist. Darum arbeitet das Konsortium an Verfahren, um die Verarbeitung und Auswertung durch innovative KI-basierte Datenkomprimierung und High Performance Computing (HPC) effizienter zu gestalten.