BECOM

Entwicklung von Monetarisierungsmodellen für Nicht-CO₂-Effekte zur Bewertung ihres Einflusses auf Betrieb, Preise und Klimaschutz.

Ein Ziel der Arbeit am Institut ist es, die Gesamtauswirkung des Luftverkehrs auf das Klima durch die Entwicklung und Anwendung von Verfahren der Trajektorienoptimierung zu reduzieren. Dabei werden technische, operationelle und politische Maßnahmen hinsichtlich Machbarkeit, Kosten und gesellschaftlicher Relevanz analysiert.

Was sind Flugtrajektorien?

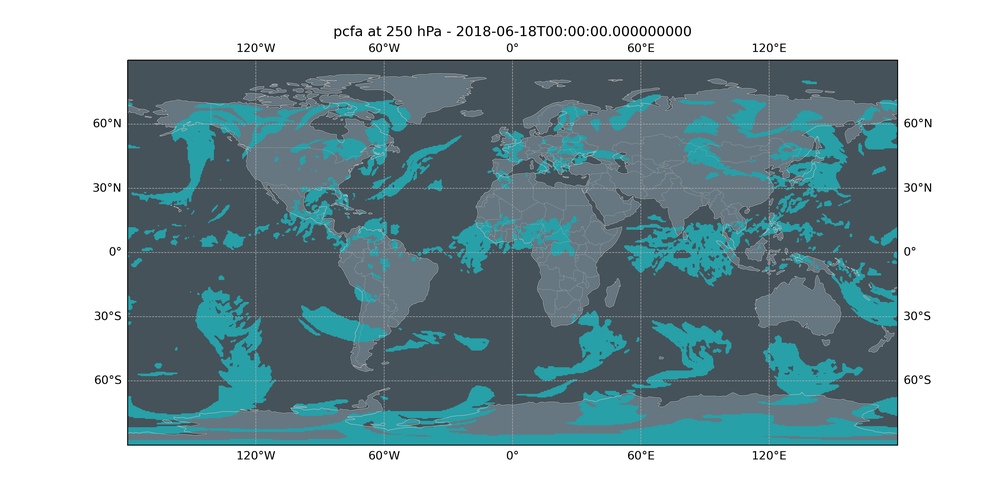

Eine Flugtrajektorie beschreibt den genauen Weg eines Flugzeugs vom Start bis zur Landung anhand der lateralen Flugroute sowie des vertikalen Flugprofils einschließlich Flugzeiten, Geschwindigkeiten und weiteren technischen Größen. Sie bildet unter anderem die Planungsgrundlage für die Reduzierung von Nicht-CO2-Effekten. Durch gezielte Anpassungen der Trajektorie können der Kraftstoffverbrach gesenkt, Gebiete mit einer hohen Klimasensitivität vermieden oder die Gesamtemissionen eines Fluges minimiert werden.

Die Luftfahrt trägt nicht nur durch CO2-Emissionen, sondern auch durch Nicht-CO2-Effekte wie Kondensstreifen und die durch Stickoxidemissionen verursachte Ozonbildung zur Klimaerwärmung bei. Eine gezielte Planung von Flugtrajektorien kann diese Auswirkungen mindern, erfordert jedoch häufig Umwege oder die Nutzung alternativer Flughöhen und hängt stark vom aktuellen Wetter ab. Diese Abweichungen vom kraftstoffoptimierten Betrieb führen in der Regel zu höheren Betriebskosten. Eine zentrale Forschungsaufgabe ist es daher, Wege zu finden, wie klimaoptimiertes Fliegen wirksam sowie wirtschaftlich und regulatorisch umsetzbar gestaltet werden kann.

Klimaoptimierte Flugtrajektorien haben das Potenzial, die Klimawirkung des Luftverkehrs deutlich zu verringern und damit zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens beizutragen. Durch die Reduzierung von Nicht-CO2-Effekten kann das Konzept helfen, die Auswirkungen des wachsenden Luftverkehrs auf das Klima zu begrenzen. Die Entwicklung und Implementierung regulatorischer Maßnahmen zielt darauf ab, eine systematische Erfassung und Berichterstattung klimarelevanter Effekte zu ermöglichen und Verfahren zur gezielten Minderung der Klimawirkung zu fördern.

Ein Fokus unserer Forschung zum klimaverträglichen Luftverkehr ist die Entwicklung und Erprobung betrieblicher Verfahren zur Reduzierung der Klimawirkung des Luftverkehrs. Klimaoptimierte Trajektorien stellen dabei eine von mehreren möglichen Verfahrensansätzen dar. Am Institut für Luftverkehr befassen wir uns darüber hinaus mit technologischen Lösungen, etwa mit Antriebstechnologien und alternativen Kraftstoffen, die wir im betrieblichen Kontext abbilden und bewerten.

Technische Maßnahmen (Auswahl)

Betriebliche Maßnahmen (Auswahl)

Regulative Maßnahmen (Auswahl)

Die Umsetzung klimaoptimierter Flugtrajektorien wirft eine Reihe wissenschaftlicher Fragestellungen auf. Unsicherheiten in Wetterprognosen und der Modellierung von Nicht-CO2-Effekten erschweren eine verlässliche Abschätzung der zu erwartenden Klimawirkung, die für eine fundierte Flugplanung erforderlich ist. Diese Unsicherheiten können zwar verringert, mittelfristig jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Daher müssen sie bei der Planung und Optimierung von Flugtrajektorien berücksichtigt werden, um das Risiko fehlgeleiteter Anpassungen zu minimieren. Zudem erfordert die betriebliche Umsetzung eine effiziente Koordination aller Akteure.

Gleichzeitig gilt es, eine Balance zwischen ökologischer Wirksamkeit und wirtschaftlicher Machbarkeit zu wahren, damit die Maßnahmen praktikabel und nachhaltig umgesetzt werden können. Diese Balance bildet ein zentrales Spannungsfeld, das sowohl unsere Forschung als auch regulatorische Entscheidungsprozesse leitet.

Das DLR-Institut für Luftverkehr arbeitet in den genannten Themen eng mit Partnern innerhalb des DLR – etwa dem Institut für Physik der Atmosphäre und dem Institut für Flugführung – sowie mit externen Akteuren wie Airbus, Deutsche Lufthansa AG, TUIfly GmbH, European Air Transport Leipzig GmbH, Deutsche Flugsicherung GmbH, der Europäischen Kommission (DG CLIMA), dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt (UBA) zusammen. Zudem sind wir in nationalen und internationalen Gremien aktiv.

Unsere Forschung zu klimaoptimierten Flugtrajektorien findet in konkreten Projekten statt. So berät unser Institut die EU bei der Einführung eines MRV (Monitoring, Reporting and Verification)-Systems für Nicht-CO2-Effekte. Im Lufo (Luftfahrtforschungsprogramm)-Demonstrator-Projekt D-KULT werden im sogenannten „100-Flüge-Trial“ reale Flüge geplant und durchgeführt. Dabei nutzen wir verfügbare Klimawirkungsmodelle und Wetterdaten, um klimaoptimierte Flugtrajektorien zu erproben. Dadurch wird die Machbarkeit ökoeffizienter Flugrouten unter realen Bedingungen praktisch demonstriert.